突然寒くなって、ちょっと気温上がってちょうどよくなって、その頃には冬が近づいてきている

いろいろおかしいですよね

暑すぎる、とかそれだけじゃなくて、とにかく極端すぎるんですよね。

暑いのがやだ...とは言ったけども!............とは言ったけども!テンポ感がおかしいんですよね。

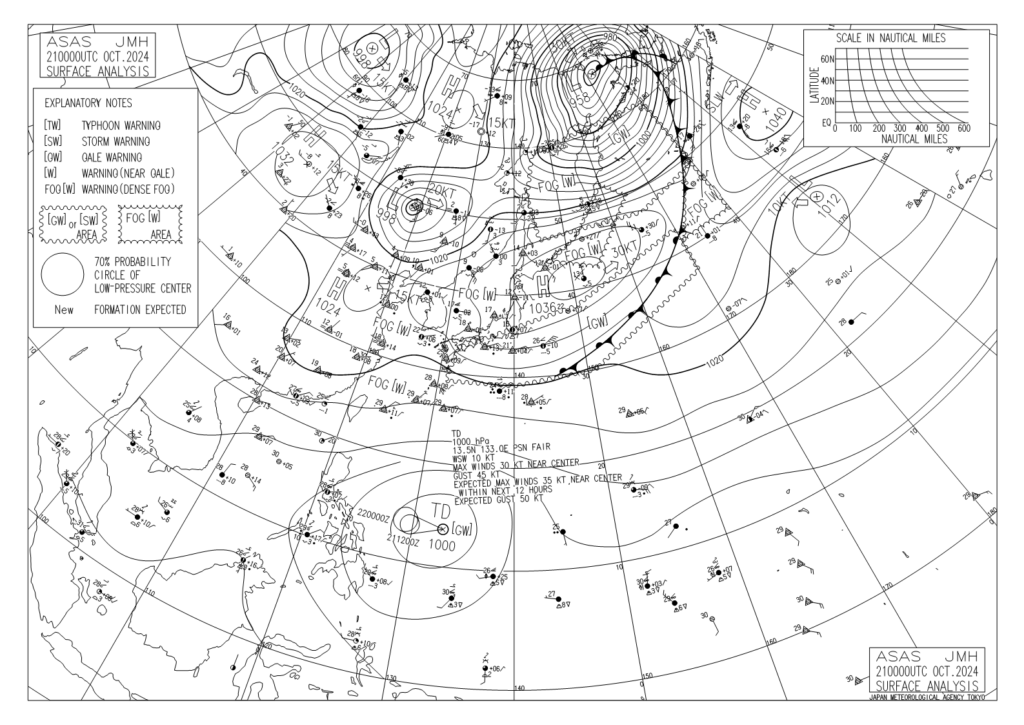

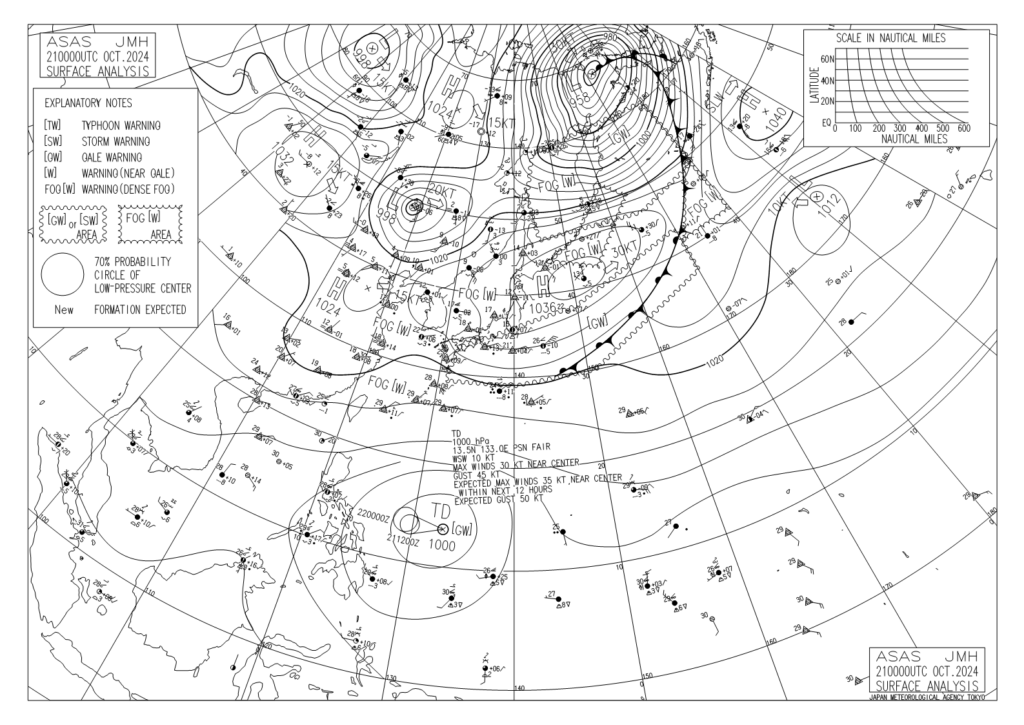

さて、秋ももうすぐ終盤になってしまう今日この頃ですが、今回は日本ほぼ全体でそれが晴れていた10月21日あたりの天気図の考察です。

※ここから先は気象に関する知識があり、基本的な天気図の読み取りに慣れている方向けの内容となります。

ド素人なので間違いを含む可能性がありますがご了承ください。

何を考察するか

まずはじめに、3日間の地上天気図(実況)をみて考えます。

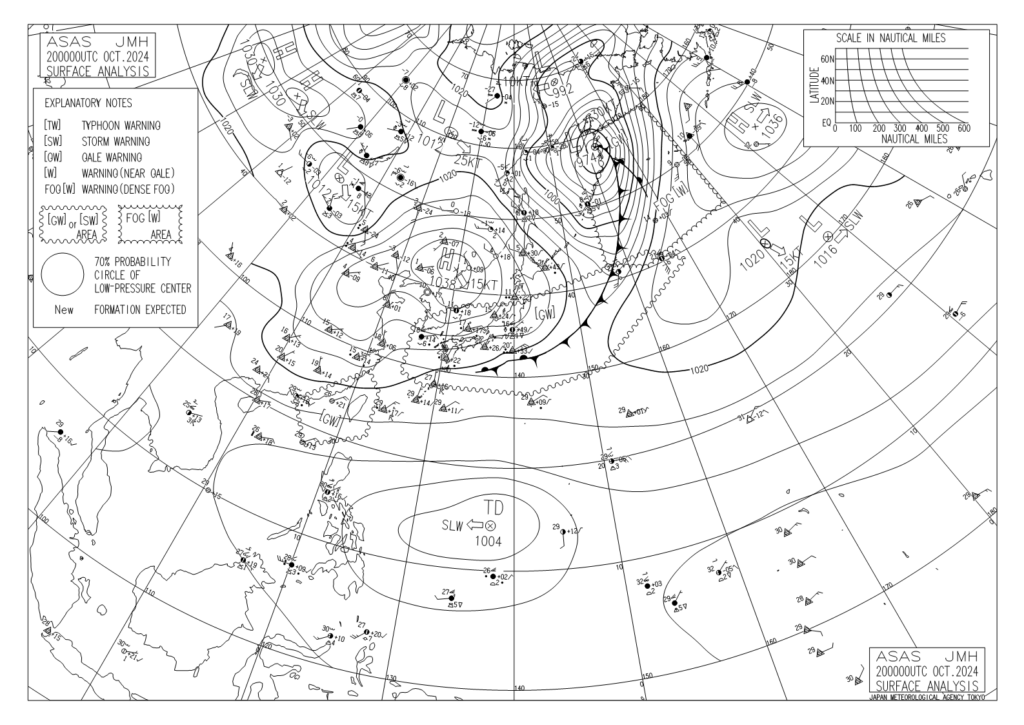

10月20日9時地上天気図

北朝鮮あたりに、1038hPaの高気圧があって、15ノットで南東進しています。等圧線が混んでいて、気圧傾度が大きく、周辺の風も強いと考えられます。その証拠として、高気圧の南東側では広い範囲でGW(海上強風警報)が発表されていますね。またオホーツク海に974hPaの低気圧があって、そこからのびている寒冷前線が日本列島の南岸付近にまで及んでいます。高気圧と低気圧の中心気圧の差が大きいので、気圧傾度も大きくなりますよね。

実際、海上暴風警報ではなく海上強風警報でも、かなり風は強いです。発表基準は最大風速34ノット以上48ノット未満。台風になるための最大風速が17.2m/s(≒34kt)なので、強風警報でも台風くらい風が強いんですね。

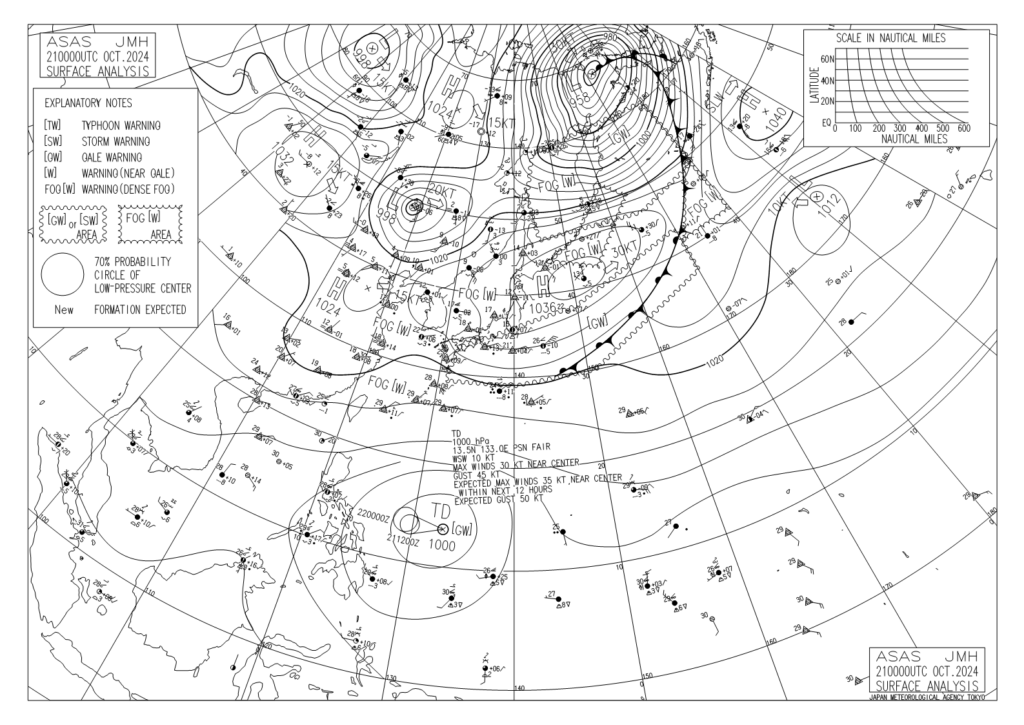

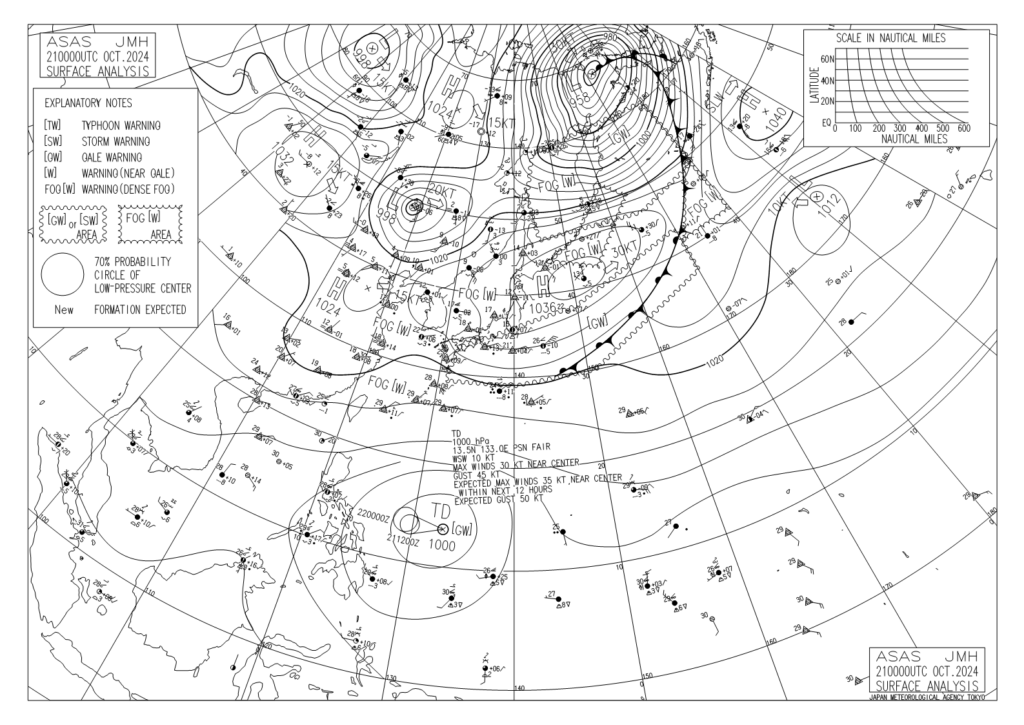

10月21日9時地上天気図

高気圧が東進して、日本列島の東側に位置しています。東北東に進んでいて、進行速度は15ノットから30ノットになりはやくなっています。気圧は1036hPaと、2hPa降下しました。ただ依然、広い範囲で海上強風警報が発表されています。オホーツク海にあった低気圧は北の方へ進み、発達しましたが、位置的に日本に直接影響を及ぼす可能性は少ないと思います。

あと、東シナ海あたりから日本海に向かって気圧の谷が伸びていますね。こういう場合だと、気圧の谷付近で気圧が低くその南側のほうが高いので、太平洋側から南寄りの風が吹き込みますよね。なのでもしかしたら山岳の南斜面の影響で上昇気流が起きて、対流活動が活発化したかも...?

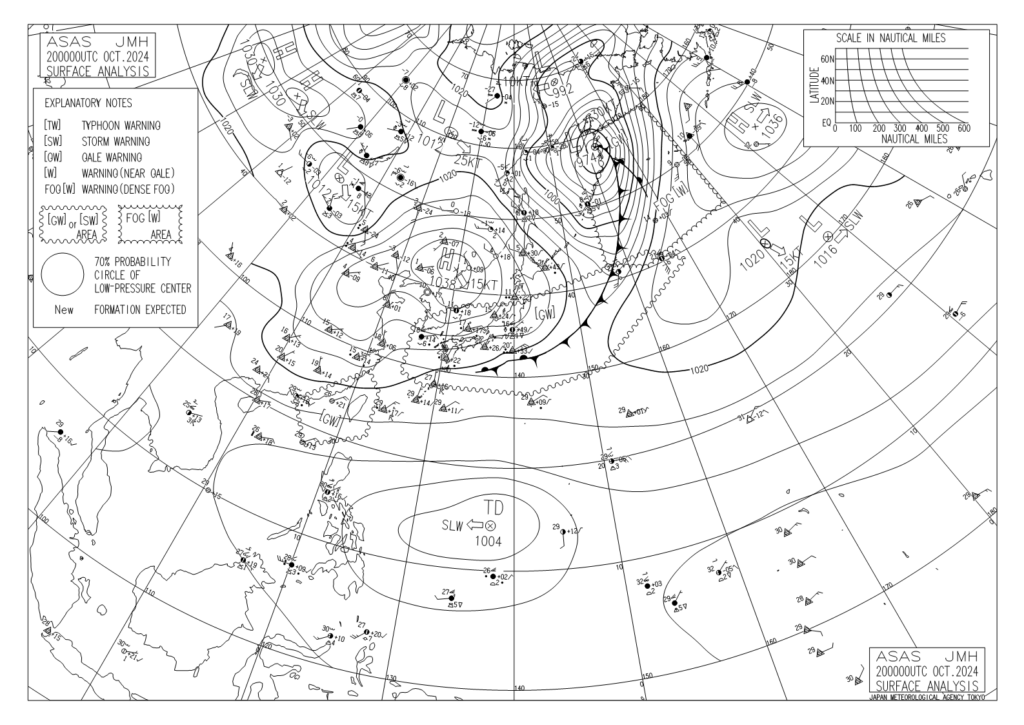

10月22日9時地上天気図

高気圧はさらに移動して、ほとんど日本列島に影響を及ぼさなくなっているように見えます。ただ気圧の谷が不明瞭になったものの、気圧の尾根が日本列島にのびていますね。関東あたりでは、北側に尾根がのびているので、天気は回復するのかも...?ただ、九州あたりだと南側に位置して、また天気が悪くなるかもしれない...

また、韓国の南側に1014hPaの低気圧があって、北北東進していますね。ただ気圧傾度は小さく、あまり強い風は吹いていないように思えます。

今回はこれらの地上天気図をもとに、以下のことを考察したいと思います。

・九州付近の天気

・高気圧の勢力

九州付近の天気

高気圧が来てるからって晴れだと思っていたら痛い目を見ます

例えば太平洋高気圧。夏に顕著になる高気圧で、日本全体で晴天が広がると一瞬思ってしまいます。ただ実際、太平洋高気圧の周りには縁辺流という湿潤な空気の流れがあって、それが日本列島に流れ込むと天気が悪くなることがあるのです。

10月21日9時地上天気図

先ほども書いたように、九州あたりを気圧の尾根が通っています。もしかしたら天気が悪くなったかも...

例えば、長崎県長崎市の10月20日の21時。この時の天気は曇りでした。

では、このときの雲の様子だったり、鉛直流の分布はどうでしょうか?

10月20日9時 極東850hPa気温・風、700hPa上昇流天気図

これより10時間くらい前の天気図です。九州にも上昇流域がありますが、あまり強くはないようで、長崎県にはありませんね。

10月21日9時

極東850hPa気温・風、700hPa上昇流/700hPa湿数、500hPa気温予想図

12時間後の方は、曇りだった少し後です。12時間後は...湿潤域も長崎県にはありますけど...ただ上昇流域がないですね。要するに、この湿潤域に対応する雲はもう発達を終えて、衰弱つまり下降流が始まっている?と考えられます。

ただ、24時間後の方を見てください。上昇流域もありますし、湿潤域もしっかり広がっています。このときは雨は降ったのでしょうか?

どうやら、長崎県長崎市では10時と11時、どちらも1.5mmの雨が降ったらしいです。一応、気象庁だと1mm未満だと雨扱いにならないので、微妙な量ですが、1mmでも全然雨だと気づく程度です。ただこれだけ少ないのは、上昇流が弱かったからでしょうか?

上昇流域と湿潤域がしっかりあるからといっても、しっかりとした雨になるとは限らないんですね。12時間後も24時間後も+21hPa/h...?でしょうか、九州の西側にそれくらいの上昇流域がありますが、それが直接影響を及ぼすわけではないようです。あと、この2つの時間ではいづれも850hPa気温の水平軽度が小さく、前線帯ができないことで強い上昇流も発生しにくかったのだと思います。

ちなみに、日本列島あたりにかぶせて明らかに湿数の水平軽度が大きいところがあります。これの内側に対応する乾燥領域は高気圧に対応していると考えられます。やっぱり高気圧が覆っていた大部分では晴れていたということですね。

高気圧の勢力

始めの地上天気図をみてもらうとわかると思いますが...高気圧の中心気圧が、

20日:1038hPa

21日:1036hPa

22日:1040hPa

っていう風に、どこがピークなのかわからないんですね。こういうときに便利なのが?500hPa渦度とかでしょうか。

10月20日21時

500hPa高度・渦度天気図

日本は...右半分の真ん中のちょっと下辺りですね(ごめんなさい)。

10月21日21時

500hPa高度・渦度天気図

上の20日の方だと、高気圧中心は-71×10^-6/sという渦度のところにだいたい対応します。また、下の21日だと、-81×10^-6/sという渦度のところにだいたい対応します。

...この2つを見ていただければわかりますように、明らかに21日のほうが発達していますよね。

では、22日のは...?と思われることでしょう。本当にごめんなさい、ダウンロードしたつもりが、データが消えました。

次からは気をつけようと思います...。

ただ、これだけ見てみても、どこがピークかは大体わかります。負の渦度極大域と地上高気圧中心の対応を見れば良いのですね。

10月20日21時

500hPa高度・渦度天気図

赤い点が、20日9時の地上低気圧中心です。

負の渦度極大域がこれより東にあるから、この頃からもう高気圧は衰弱し始めている...?

いや、ちょっと待ってください。この2つは解析した時間が違いますね。地上低気圧中心の方は9時です。21時ではありません。では、どうすればいいでしょうか?

10月20日9時地上天気図

そうですね。進行方向と速度があるんですから、計算すればいいです。これが9時ですから、この12時間後(=21時)にどこにあると予想されるかを考えればいいですね。天気図にある15ktというのは、1時間に15海里進むという意味です。1海里=1/60度(緯度経度の度)ですから、

$$\frac{15}{60}\times12=3$$

三度しか!進まないなんて!!いや、ちょっと待ってください(二回目)。

10月21日9時地上天気図

12時間で3度進んで、その後の12時間でこの位置まで到達するわけです。

だんだん速度が速くなっていったせいか、明らかにもっと進むように思えてきます。

10月20日21時

500hPa高度・渦度天気図

この赤丸の位置より3度南東に進んでいたとします。もうその時点で、ほぼ負の渦度極大域と地上高気圧中心が対応している気がしませんか?

10月21日9時地上天気図

この時間の高気圧中心はここです。

10月21日21時

比べなくてもわかります。この時間の負の渦度極大域は根室あたりにありますよね。地上高気圧の中心は9時の段階でもうこれより太平洋側にありますよね。21時になるまでにもっと距離が大きくなると考えられます。

つまり、高気圧の勢力のピークは20日だったというわけです。

では、なぜ22日でもう一度気圧が上がったのか...?正直、わかりませんでした...。

自然の気まぐれ...(言い訳)

22日9時

極東850hPa気温・風、700hPa上昇流/700hPa湿数、500hPa気温予想図

これを見ても、700hPaでの下降流があまり明瞭でないことがわかるでしょう。湿数は...微妙ですね。まだ乾燥はしています。

乾燥している、これを聞くと一つ疑問が生まれます。22日の地上天気図を見ていただけるとわかると思いますが、高気圧付近で、FOG(海上濃霧警報)が発表されています。にも関わらず乾燥している...これは、あれが考えられますね。

蒸気霧

高気圧が冷たい空気...というわけではありませんが、もうそこまで暖気も伴っていない気がします。放射霧も移流霧も湿った空気があることが条件ですし、上昇霧は山岳で起こるものです普通。一番信頼性が高いのは蒸気霧だと思います。

まとめ

最初の方にも言いましたが、高気圧だからといって晴れだと思っていると痛い目をみます。

変な先入観にとらわれてはいけないということですね。

今回は季節の配置と言うよりかは一時的な気象の特徴でしたがいかがだったでしょうか。

だんだん寒くなっていきます。季節の変わり目、体調を崩さないようにしていきましょう。

ではまた1ヶ月後!寒さ対策もしっかり!