12月って言われても別に僕は違和感を覚えないんですが...

まだ紅葉のピークが来てないところもいっぱいあるみたいですね

これって僕の感覚がおかしいだけですか?

そういえば先月の天気考察でもうすぐ秋終盤とかなんとか言ってましたけど、そんなこともなかったんですかね。

寒さが本番を迎えようとしている今日このごろですが、今回は日本全体で天気がコロコロ変わった22日、23日、24日の天気を考察したいと思います。

※ここから先は気象に関する知識があり、基本的な天気図の読み取りに慣れている方向けの内容となります。

ド素人なので間違いを含む可能性がありますがご了承ください。

何を考察するか

まずはじめに、3日間の地上天気図(実況)をみて考えます。

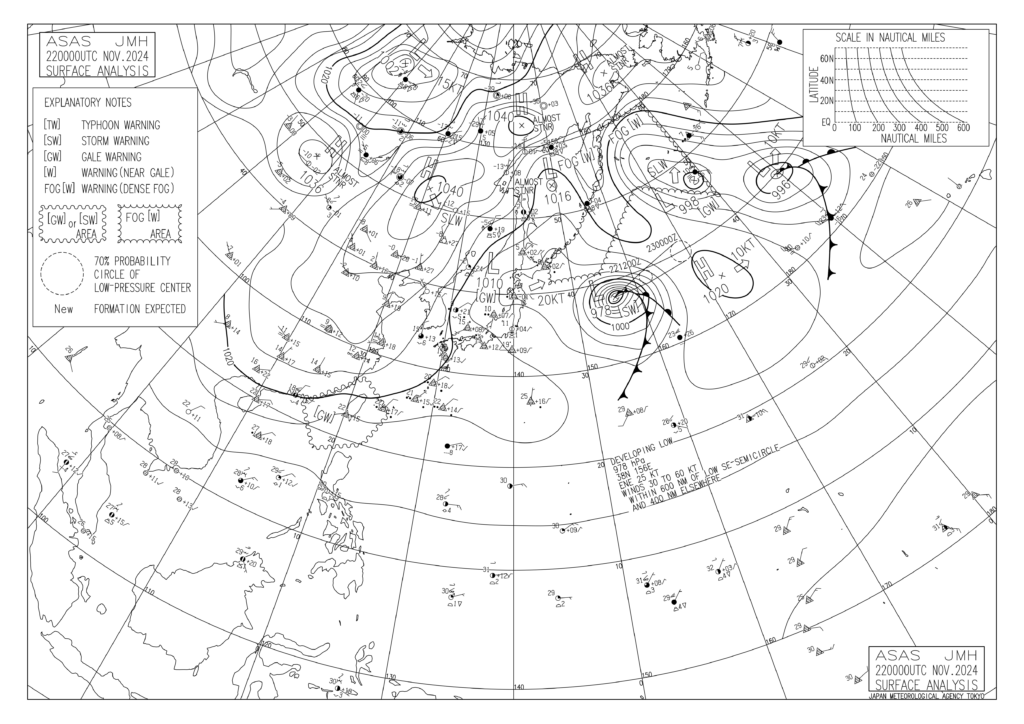

11月22日9時地上天気図

日本のはるか東に中心気圧978hPaの温帯低気圧があって、ゆっくり発達しています。東北東に25ノットで進んでいますね。

大陸側に1040hPaの高気圧があって、ゆっくり南東進中です。

秋田県付近に1010hPaの低気圧があって、その西側で海上強風警報が発表されていますね。低気圧と高気圧の間で、少し等圧線が密になっている感じがします。

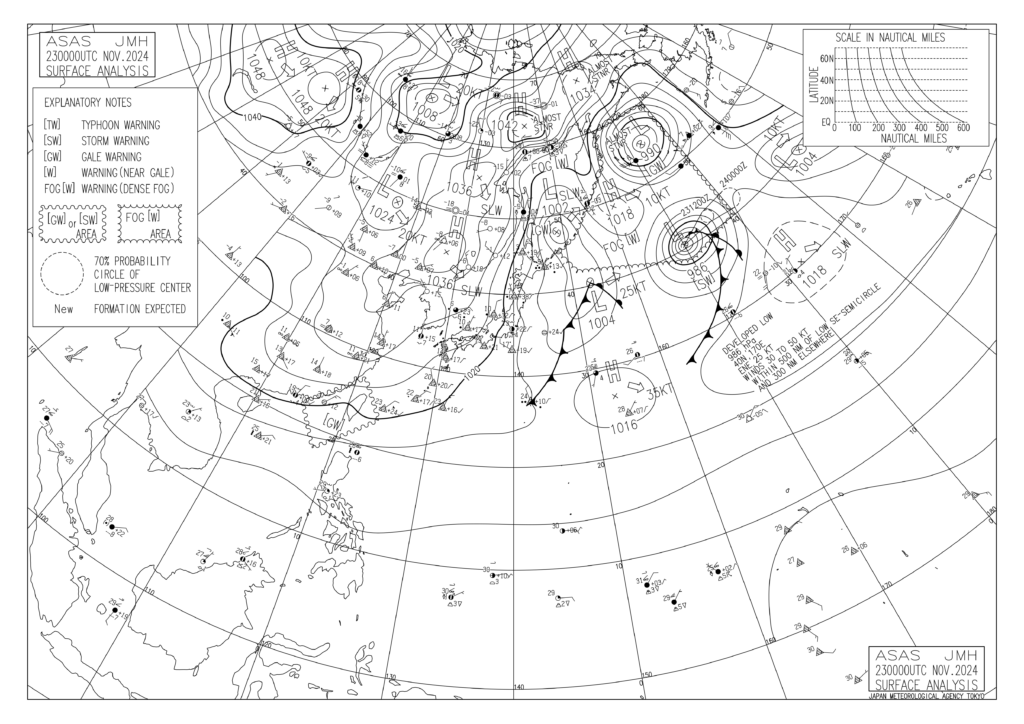

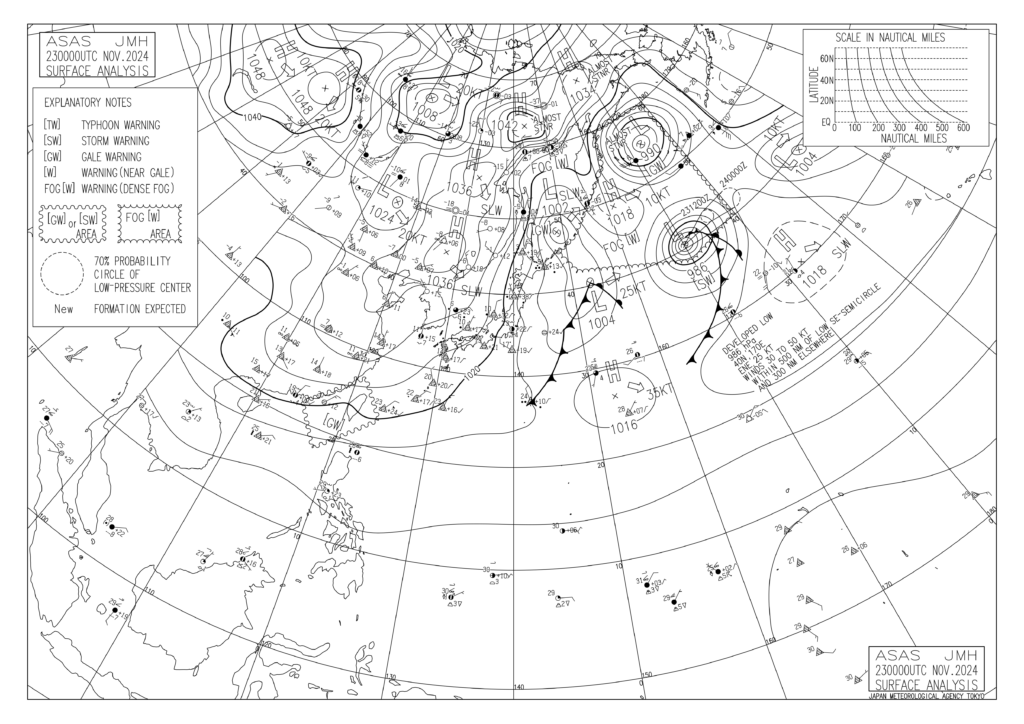

11月23日9時地上天気図

日本の東に前線を持つ中心気圧1004hPaの温帯低気圧があって、東北東に25ノットで進んでいます。

また日本列島付近で等圧線が北北東〜南南西の方向に伸びて集中しているように見えます。そして大陸では1036hPaの高気圧がゆっくり東南東進中...なんか、西高東低っぽくないですか?等圧線が縦方向にのびていて、山雪型...?

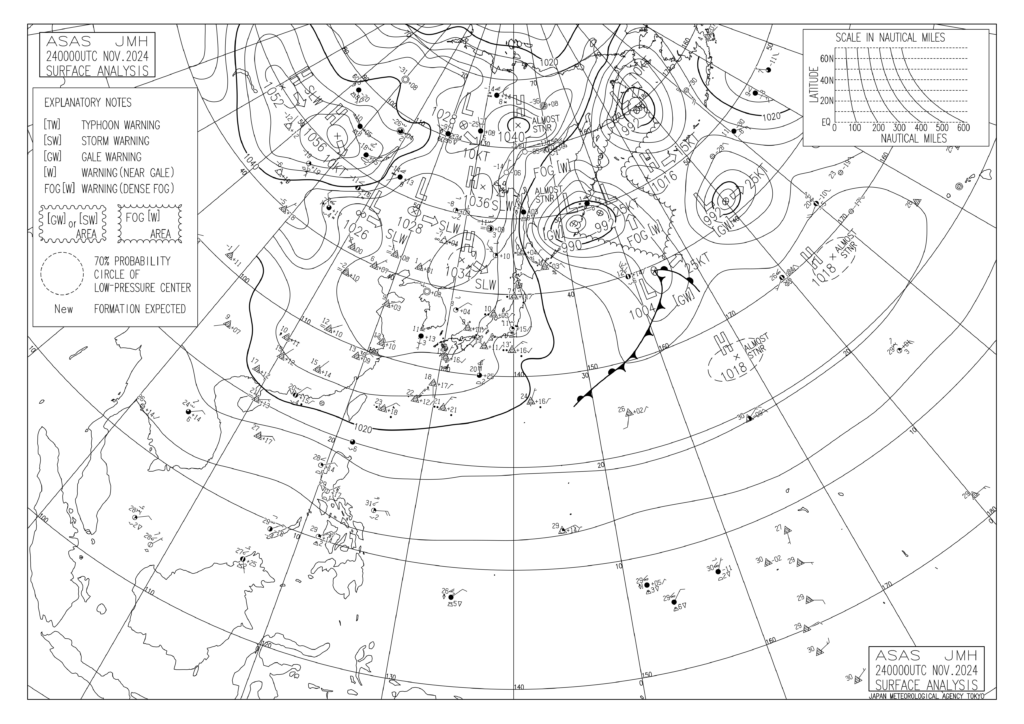

11月24日9時地上天気図

あれ...なんか等圧線の間隔広くなりましたね。

日本の東にあった温帯低気圧はさらに東へ移動し、日本付近にはほぼ影響を及ぼさなくなっています。

また、23日にオホーツク海にあった低気圧が発達して中心気圧が990hPaになりましたね。そこまで位置は変わっていません。中心の東でもう一つ992hPaの低気圧が発生しています。低気圧が発達したことでその付近だと等圧線が密になっています。

また、中部地方?近畿地方?あたりを明確な気圧の谷が横断しているのがわかります。ぼやけていてわかりにくいかもしれませんが、この付近で現在天気が弱い雨となっている地点もあります。

今回はこれらの地上天気図をもとに、以下のことを考察したいと思います。

・冬型の影響

・今年の冬の予想

冬型の影響

11月23日9時地上天気図

23日の地上天気図です。さっきも言いましたように、若干山雪型って感じがします。山雪型の特徴としてはこんなものが挙げられます。

・地上の気圧配置が冬型であることが多い

・季節風が強い

・山間部に雪が多く降ることが多い

・500hPaトラフが日本列島かその東付近に位置する

一番目の冬型に関しては地上天気図で見たとおりですよね。まず二番目の季節風から見ていこうと思います。

1.季節風

22日9時 極東地上気圧・風・降水量/500hPa高度・渦度12時間、24時間予想図

下の地上の方を見てください。地上天気図の時刻である9時に一致するのは24時間後なので右の方です。

季節風は北西よりの風です。

微...妙......。

北の方ではわかりやすく表示されているんですけどね。ただ里雪型だともっと全体で風向がバラバラになるはず...

2.降水量の分布

22日9時 極東地上気圧・風・降水量 24時間予想図

さっきの天気図の右下の日本列島あたりをアップにしたものです。+15だとか、0だとか、点線(破線)とセットになっている数字が降水量を表しています。点線で囲んであるところがその領域ですね。

・山間部に雪が多く降ることが多い

...どうなんだ?

里雪型だと海岸だったり平野だったりに雪が多く降ります。なんかそんな感じな気が...

ただそもそも、この天気図に表示されている降水が全部雪かっていったら、そんなわけありませんよね。もし仮にそのような状態が存在しうるとしても、思い出してください。まだ11月です。

では、雨か雪かを判別する方法って何でしょう?

空気が乾燥していると、雨だったりが蒸発して潜熱が使われ、空気が冷たくなります。

汗かいたのをそのまま放っておくと風邪を引いたりします。それと同じですね。

700hPa湿数とか...?

後は雨雪を判別する方法として850hPaの気温分布を見たりすることも有効です。この二つを見てみましょう。

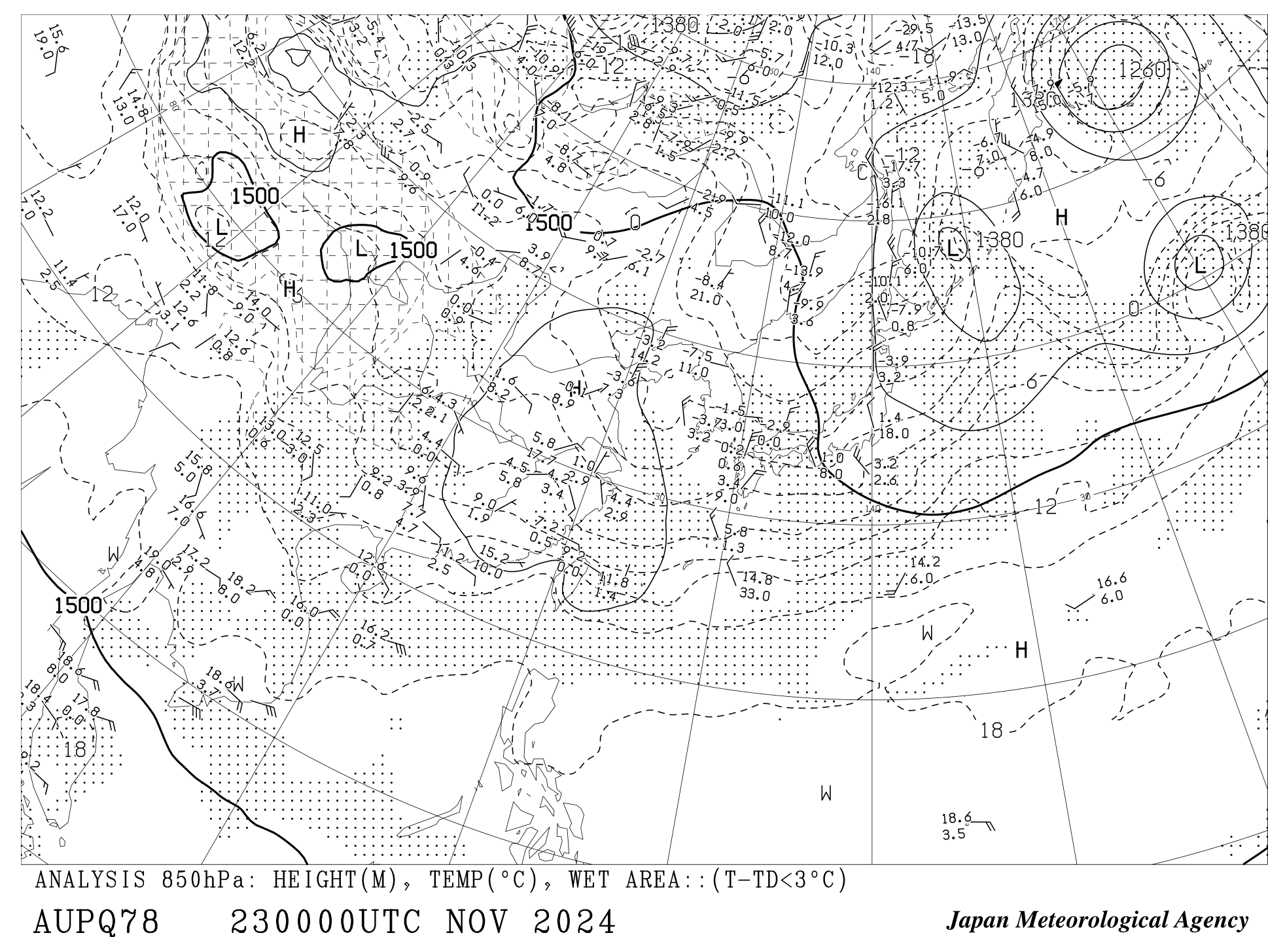

23日9時 アジア700hPa高度・気温・風・湿数天気図

これは23日9時アジア850hPa・700hPa高度・気温・風・湿数天気図の一部分(700hPaの方)です。

矢羽がたくさんあって、湿数を表しているのは下の方ですね。あと、網がかかっているところは湿数3℃未満の湿潤域です。

...なんか意外と乾燥してますね。日本列島はだいたい乾燥域です。南の方だと湿数43.0℃とか、めちゃくちゃ乾燥しています。

850hPaの気温も見てみましょう。

23日9時 アジア850hPa高度・気温・風・湿数天気図

さっきの天気図の下の方です。

地上で雪が降る目安。気温の場合、850hPaでは-6℃程度らしいです。

-6℃の線を青色でなぞりました。これの中は-6℃未満です。北海道くらいしかかかっていませんね。

い、いや、でも乾燥してたし...

いや、そもそも乾燥していてなぜ雪になるかって言ったら気温が下がるからなんですよね。気温、下がってないです。

第一東京雪降りませんでしたし...

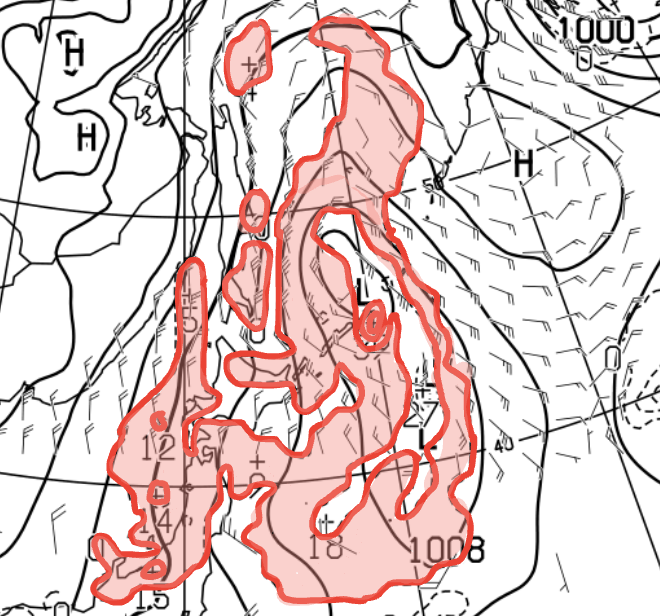

22日9時 極東地上気圧・風・降水量 24時間予想図

ちょっと見づらいので、降水があったところに色を付けます。

ちょっと(というかだいぶ)雑ですが、とにかく薄く赤みがかっているところは降水があったということです。色を付けていない部分もありますが、大体北海道付近だとこんな感じです。

雪が降った場所...調べてみると、例えば網走・北見・紋別地方の白滝という場所だと23日の1時に1cmの降雪があったらしいです(出典:気象庁ホームページ 過去の気象データ検索https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/)。

でも他の場所だとあんまり...札幌などでも23日は雪が降っていたらしいですがこの時間帯ではありません。

なんでだ...やっぱり山雪型といってもあまり強くないのでしょうか...?

白滝というのは北見山地などの山々に囲まれている土地らしいです。そういう意味では山雪型の特徴に当てはまっていますね。

では次に、500hPaトラフを見てみましょう。

3.500hPaトラフ

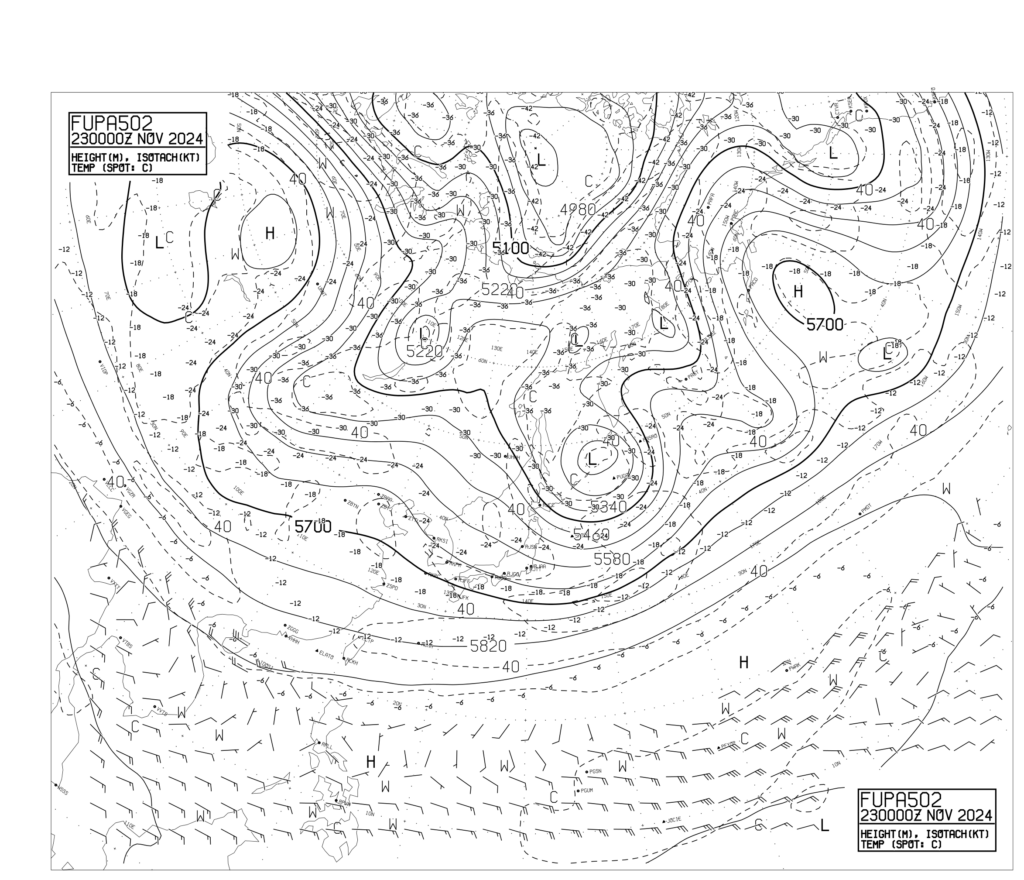

23日9時 アジア太平洋500hPa高度・気温・風予想図

上空でトラフが日本の東にあると、大陸側から寒気が流れ込みます。対流活動も活発化するかもしれません。

ここらへんでしょうか...?明らかにトラフがありますよね。

渦度分布とか見ればもっと正確に作図できると思いますけど...

21時のしか...手に入れられなかったんですよ...(言い訳)

というわけで、そこまで正確さが必要なわけではないですし、とにかく東側にトラフがあるってことで、解決解決!(焦)

結局、山雪型の特徴に当てはまってはいたものの、そこまでしっかりしたものというわけでもなかったみたいですね。大体この翌日の24日になると冬型も不明瞭になっていましたし。まだ冬までには程遠いのかも...。

今年の冬の特徴は?

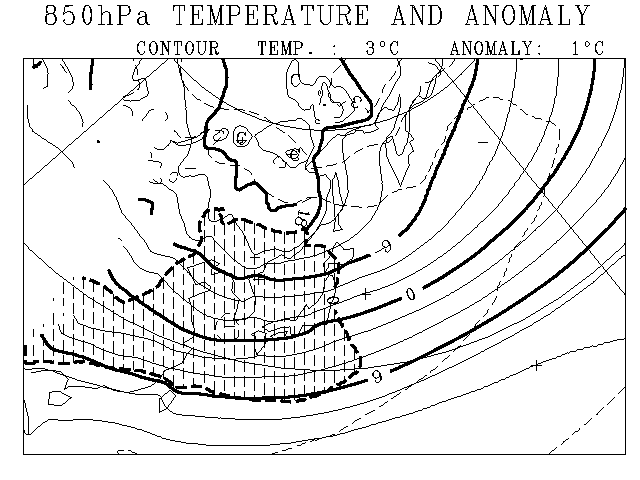

大きいですが、一番左の列の図を見てください。期間は11月30日から12月27日、28日間ですね。

さっき、850hPaの気温を見ました。真ん中の図が850hPa温度ですね。

0℃未満のところは九州付近は違いますが日本列島ほとんど全体ですね。

−6℃未満のところは、北海道と東北の北あたりくらいです。毎年こんな感じなのでしょうか。東京でたくさん雪が降るとはあまり考えられないと思います。

陰で暗くなっているところは負偏差を表しているそうです。つまり、北海道を除くとだいたい日本全体が平年よりも低いことになります。ただ地上での気温ではありません。

500hPa高度です。この図の負偏差の領域を見てみると...日本付近で負偏差領域が広がっています。つまり大陸からの寒気の流れ込みが強い...?

山雪型では500hPaトラフが日本の東もしくは日本付近にありました。比較的その特徴を捉えている感じもします。東の方に負偏差領域も広がっていますからね。

今年は結構寒くなるかも...

まとめ

今回はこのような考察となりました。

・山雪型の特徴に当てはまっていたものの、雪が降ったと考えられるのは北海道くらいで、冬型も一時的なものだった

・今年の冬は平年よりも寒くなると考えられる

弱い山雪型もあるみたいですね。

来月にはもっと本格的な冬型になっているでしょうか。12月が楽しみです。寒いのは嫌ですけどね ボソッ...

では、また1ヶ月後!そんなに寒くない冬になることを願って!