メリークリスマス!

え?遅すぎるって...?

じゃあハッピーニューイヤー!

え...早すぎ...?

元旦の後の数日ってまだお正月気分でいれますけど、クリスマスは25日が過ぎたらもう終わりですよね。

なのでもうすぐ大晦日とか思いながらも、クリスマスとお正月に挟まれた時間は結構長く感じられます。

そんな事はさておき、今回も考察するのは少し変化が激しかった12月19日〜21日の天気図です。今回は全体の天気図の流れというよりは、それぞれの時間での気になった現象について考察していきます。

※ここから先は気象に関する知識があり、基本的な天気図の読み取りに慣れている方向けの内容となります。

ド素人なので間違いを含む可能性がありますがご了承ください。

何を考察するか

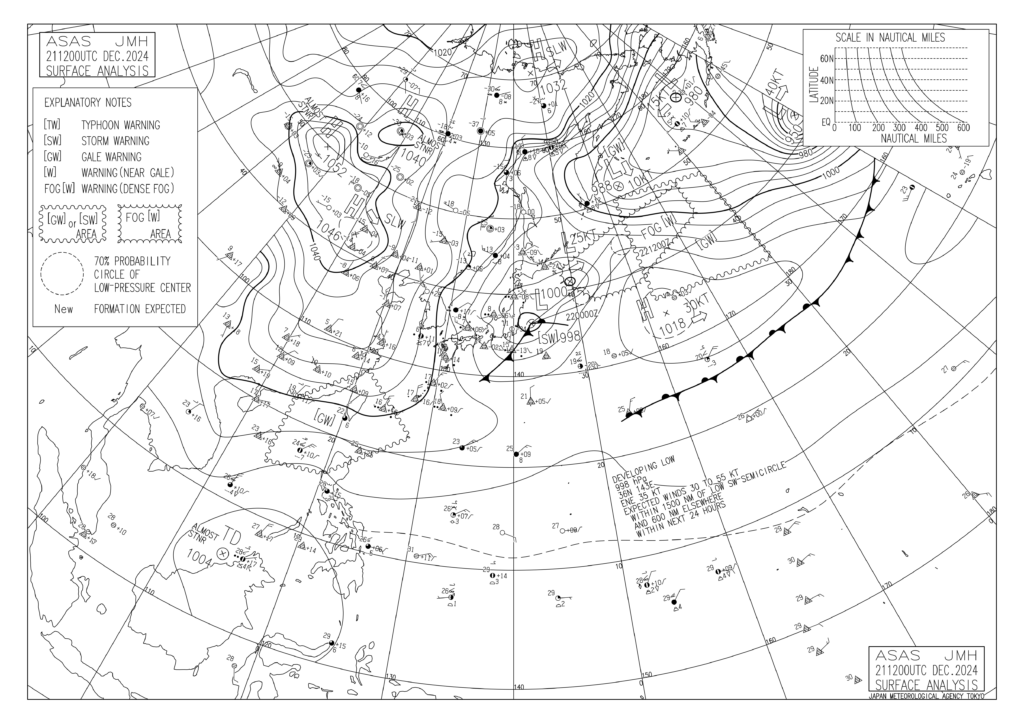

まずはじめに、3日間の地上天気図(実況)をみて考えます。

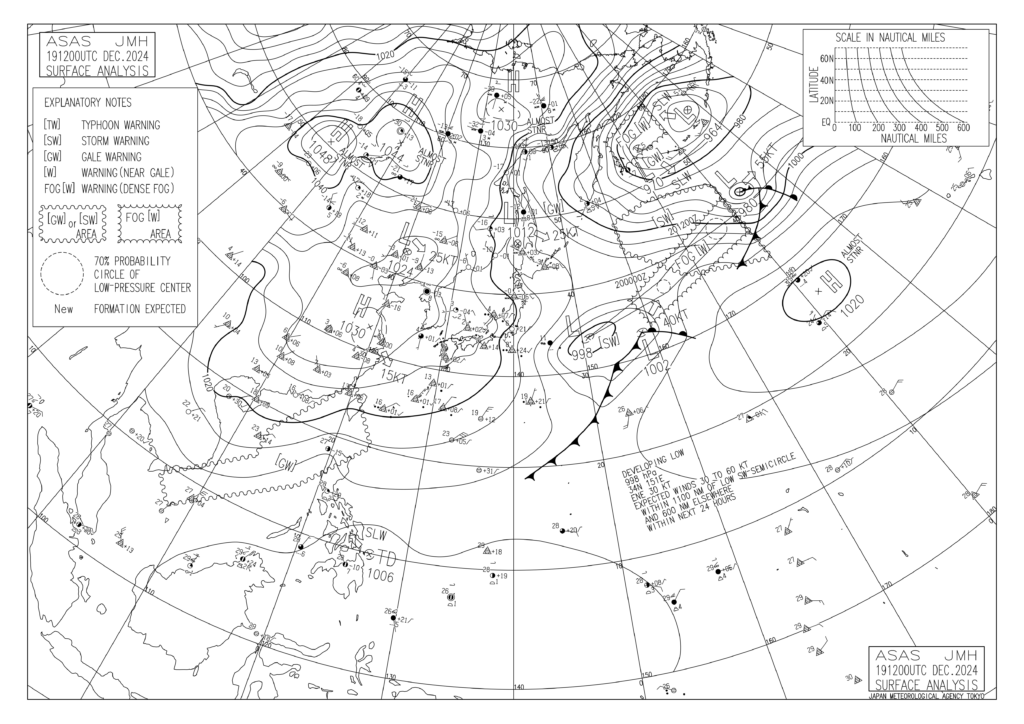

12月19日21時地上天気図

日本の東に998hPaの低気圧があって、東北東に30ノットで進んでいます。この低気圧に対して海上暴風警報(SW)が発表されています。

そして、中国に1024hPaの低気圧があって、南東に25ノットで進んでいます。西高東低の気圧配置で基本的に西側ほど気圧の大きい等圧線ですが、この低気圧に限ってはそんなこともないようですね。この低気圧の南の方に1030hPaの高気圧があり、南東に15ノットで進んでいます。

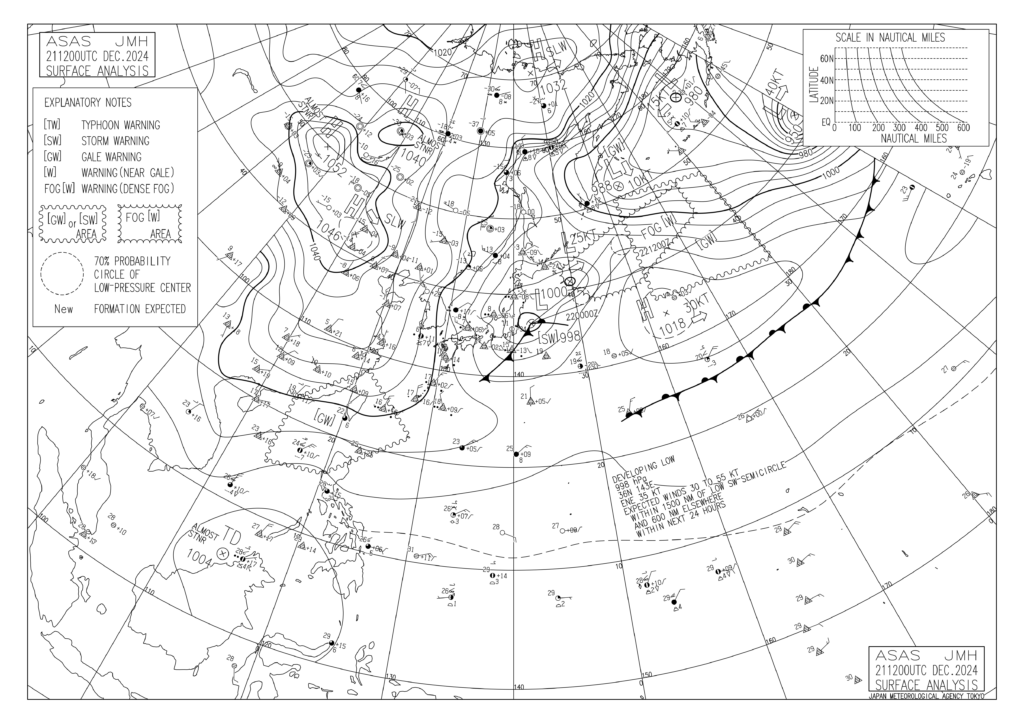

12月20日21時地上天気図

さっき日本の東にあった低気圧はもっと東に移動して、ほぼ日本列島に影響を及ぼしていません。

また、19日に大陸にあった高気圧が移動してきたのでしょうか?日本の東に1022hPaの高気圧があり、35ノットで東進しています。

それと、その高気圧の西南西にLってありますが...。そこに『New(EXPECTED)』ってありますね。これは直訳すると『新しい(期待される)』ってなります。どういうことかっていうと、実はこの低気圧はまだ発生しておらず、発生が予想されるってだけなんですね。近くで海上強風警報(GW)も発表されていますが、低気圧に伴う風とも言えなそうです。

もう一つ、1020hPaの等圧線がぐにゃぐにゃ曲がっています。日本海には1014hPaの低気圧もあります。なので、この時日本列島の南北ではちょっと気圧差がありますね。

12月21日21時地上天気図

一日経って、20日にあった南北差はなくなりました(とはいいつつ、低気圧が思いっきり位置しているので気圧のムラはガンガンあります)。

福島沖あたりでしょうか。998hPaの低気圧があり、東北東に35ノットで進んでいます。前線を伴っているので温帯低気圧ですね。

日本海を主とした部分の等圧線の間隔は狭く、西高東低の気圧配置が強まっていますね。

太平洋側に1000hPaの低気圧もありますが、あまり気にしなくていいと思います。

気圧の尾根の北側、着氷性の雨

1. 19日の天気について

19日の地上天気図を見ていると、あることに気が付きます。

こんなふうに、気圧の尾根と谷が交互に(黄色の気圧の尾根の上にも気圧の谷があります)位置していますね。そして、それぞれの北にある黄色と青色で囲まれた地点を見てください。

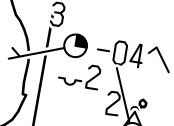

まず黄色の方(気圧の尾根の北)です。

下層雲の雲量は8分量で2です。ほぼ下層雲しかない状態なので、全雲量も2と考えていいでしょう。なので天気は晴れです。雲の種類は層積雲ですね。

風速も5ノット、水平気圧傾度もあまり大きくありません。気温は3℃と寒いものの、この地点ではいい感じの天気になっていたのではないでしょうか。それもそのはず、だってこの地点は気圧の尾根の北側ですから。もっと言えばこの北側に気圧の谷があるので、空気は南から北に流れ、上昇気流が発生したり不安定になることもなかったのだと思います。

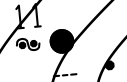

そして、青色の方(気圧の谷の北)はこれです。

真ん中の円を見ると、雲は8分量で8、完全な曇りですね。下層雲は断片層雲、不規則に形を変えやすい雲です。

そして左にある現在天気の記号、これは着氷性の雨(普通または強い)を表すそうです。着氷性というのは雨水が過冷却の状態、つまりものにあたったりしたら凍ってくっつく可能性がある雨です。これによって電線に氷がついて停電するなど、被害を受けることもあります。

...しかし、このときの気温は11℃です。過冷却になることなんてあったのでしょうか?

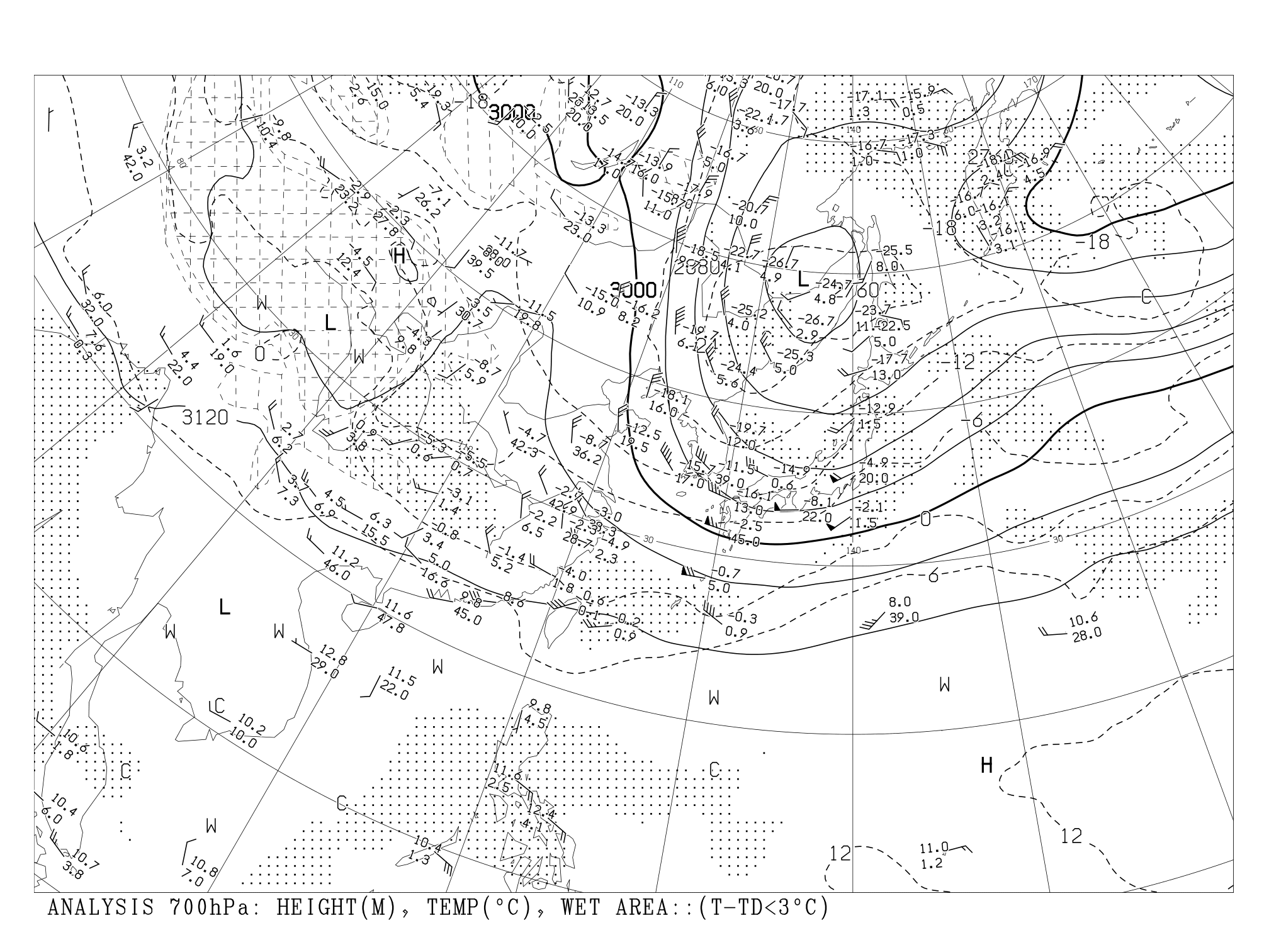

ここで、高層天気図で上空の気温を見てみます。

2. そもそも不安定だったのか?

19日21時 アジア850hPa・700hPa高度・気温・風・湿数天気図

少し画質が悪くて申し訳ないのですが、ここから

・700hPaの気温:-10℃くらい ・850hPaの気温:−2℃くらい

と読み取れます。850hPaの高度は...1400mくらいですかね。地上の気温は11℃なので、850hPaと地上の間の気温減率は

$$\frac{11-(-2)}{1.4}K/km\fallingdotseq{9.28K/km}$$

となります。乾燥断熱減率にけっこう近いですが、条件付不安定ですね。ただ、雨も降っているんですからもうちょっと気層全体の気温減率も低いと思います。不安定ではあるんじゃないですかね。700hPaと地上で比べても、気温減率は7.16K/kmくらいになり、湿潤断熱減率より大きく条件付不安定になります。

雨が降った原因はこれで説明がつくと思います。不安定になっていたと決めつけることはできませんが。

3. なんで過冷却の雨が?

上の天気図を見ると、700hPaと850hPaではどちらも湿潤域となっており、雲が広がっていたと考えられます。

天気図的に700hPaの高度は2430m、850hPaの高度は1400mくらいなので、

$$2430-1400m=1030m$$

この二つの高度の間ぴったりで雲があるとすれば、厚さは1030mですね。

このときの雲は断片層雲。断片層雲は層雲や積雲がちぎれたときにできます。要するに雨や雪が降った直後に現れたりもするそうです。

そして過去天気は雨ですね。

もしかしてこの厚さは消えかけた層雲や積雲の厚さだったんじゃ...。

あくまで仮の話です。仮の話ですが、こうとも考えられないでしょうか?

まず雨が降る→蒸発して周りの熱を使う

→上空の空気が冷える→雨が過冷却で降ってくる

→着氷性の雨...!

気温計などに着氷して、潜熱が放出されて、気温が比較的大きく観測されてしまい、気温11℃となった、とも言えるような気がします。

こう考えることもできる、というだけです。ちなみに、右下にある過去天気の記号は雨の記号です。

4.今後はどうなる?

このときの鉛直流はこんな感じです。

19日21時 極東850hPa気温・風、700hPa上昇流天気図

さっきのところは思いっきり上昇流域となっています。しかし強くもなく、最盛はもう少し前にあったと考えることもできます(これ以上前の天気図はないのでわかりませんが)。やっぱり消えかけた雲だったのか...?いやでも上昇流はあるし...。しかし、思い出すとこの近くには温帯低気圧がありました。そして気圧の谷が伸びていました。それに伴う上昇流とも考えられますね。各々の雲に対する上昇流と決めつけることはできません。

...そもそも、スケールが小さいと天気図に描かれませんし...。

では、12時間後はどうでしょう?実況はないので予想天気図を使います。

19日21時 極東850hPa気温・風、700hPa上昇流12時間予想図

...はい、きれいさっぱり。です。

19日21時 極東700hPa湿数、500hPa気温12時間予想図

乾燥域で雲もないことがわかります(あくまで700hPaの話ですが)。やっぱり消えかけた雲だったのか...?(2回目)

本当のことはわかりませんが、自分ではそんな感じがします(逃)。

変な場所にある降水域

1. 降水域の位置

12月21日21時地上天気図

これ、21日の天気図なんですが、

ここ、ちらほら雨や雪が降っているところがありますよね。

別に、冬なので不思議ではありませんが、ここで降水があった理由を考察したいと思います。

そもそも、どこに雲があって、どこで降水があったのか具体的に知りたいです。700hPaの湿数分布を見てみます。

21日21時 アジア700hPa高度・気温・風・湿数天気図

けっこうぎりぎりですが、湿潤域と降水のある地点、かぶっているような感じもします。

ちなみに、島根県あたりにある地点には湿潤域はかぶっていません。ただおかしくはありません。ここの現在天気の記号ですが、これの定義は『しゅう雨性ではない雨があった』であって、今降っているわけではないのです。

まず僕が疑ったのは、地形の影響です。

2. 地形の影響

もう一度、地上天気図を見てみましょう。

東側に低気圧があって東のほうが気圧が低いので、地衡風を考えるとこんな感じの風が吹くことになります(地上は地面の摩擦の関係もあって、等圧線と平行にはなりません)。で、そのすぐ先に気圧の尾根があって気圧が高くなっているので、

山地にぶつかったりして気圧が高くなった

→斜面にぶつかって上昇して雲が!?

しかし、考えてみると多分あまり関係ないことがわかります。だって、正直この気圧の尾根よりも北に中国山地があって、そこでも気圧が高くなってもいいはずです。それに、ここで気圧の尾根ができて上昇していたとして、さっきの日本海の地点で降水がある理由にはなりにくいと思います。そもそも、この気圧の尾根の場所では湿潤域にはなっていませんでしたし。

雲が流れて移動するような空気の流れも見当たりません

地形の影響は考えにくいですね。

3. シアーラインの存在

そもそも、降水があった雲は移動してきたのでしょうか、それともその場で発生したのでしょうか(天気雨などの場合は除きます)。

21日21時 極東850hPa気温・風、700hPa上昇流

700hPaの鉛直流分布を見てみますと、700hPa湿潤域と700hPa上昇流域はほぼ一致している気がします。その場で発生した可能性のほうが高いですね。

次に疑ったのはシアーラインの存在です。

シアーラインは簡単に言うと、『風向や風速が急に変化している地点を結んだ線』です。

...ただ、地上天気図にはあまり風の情報がなく、シアーラインの作図が難しいです。なのでなんとなくになってしまいますが...

あくまで推測です。しかしシアーラインというのは気圧の谷として形成されやすいですし、的外れでもないと思います。

...結局、地形の影響とかよりも気圧の谷の影響が強いってことですね

これで、だいたい説明がつくと思います。

まとめ

今回はこのような考察となりました。

・太平洋側の気圧の谷の北で着氷性の雨が降った理由

・・・まず雨が降る→蒸発して周りの熱を使う

→上空の空気が冷える→雨が過冷却で降ってくる→着氷性の雨?

この後数時間でこの雨はやんだ可能性が高い

・日本海側の降水域の成因

・・・地形などよりシアーラインの影響が強そう

大まかな天気図からでも、大まかな局地的な気象現象は考察できるみたいです。

では、また1ヶ月後!良いお年を〜!