お久しぶりです

こんにちは。9月に更新ができなかったので2ヶ月ぶりの天気考察です。

最近は東京では8月の暑さが嘘みたいに消えて一気に寒くなってきました。秋物の服、そろそろ着ようかなと思っていたんですがもう冬が本格的に来てしまいそうですね。

さて、そんな体調管理が大切な季節の変わり目ですが、今回考察するのは10月21日から23日の天気図です。

※ド素人なので間違いを含む可能性がありますがご了承ください

また、このページで出てくる気象用語の解説は基本的にしていません

地上天気図(実況)

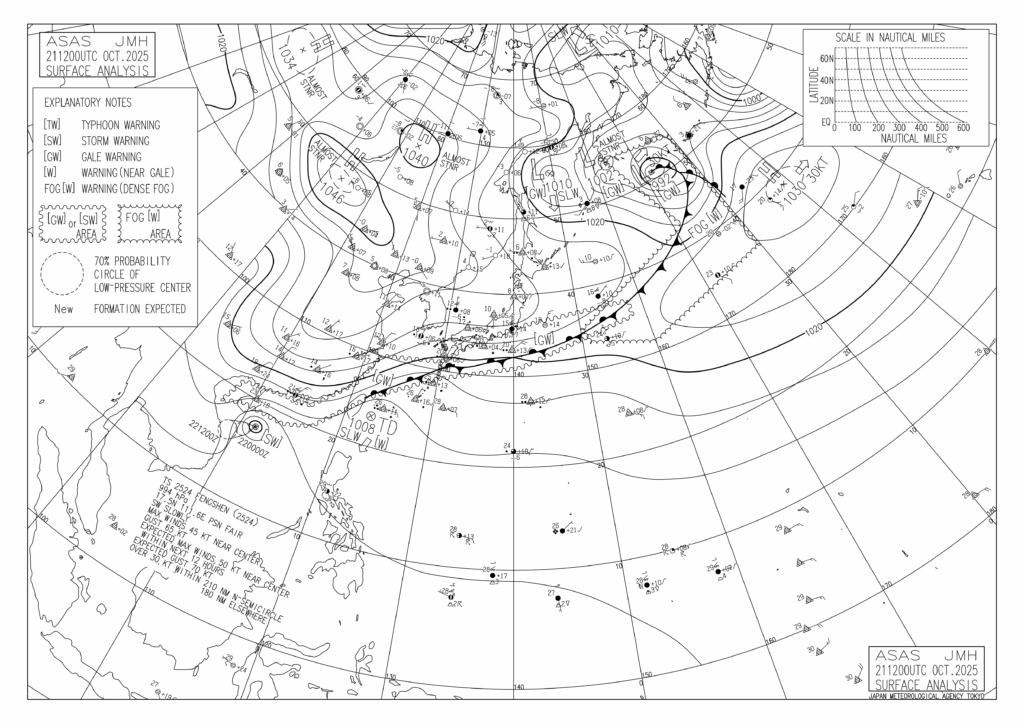

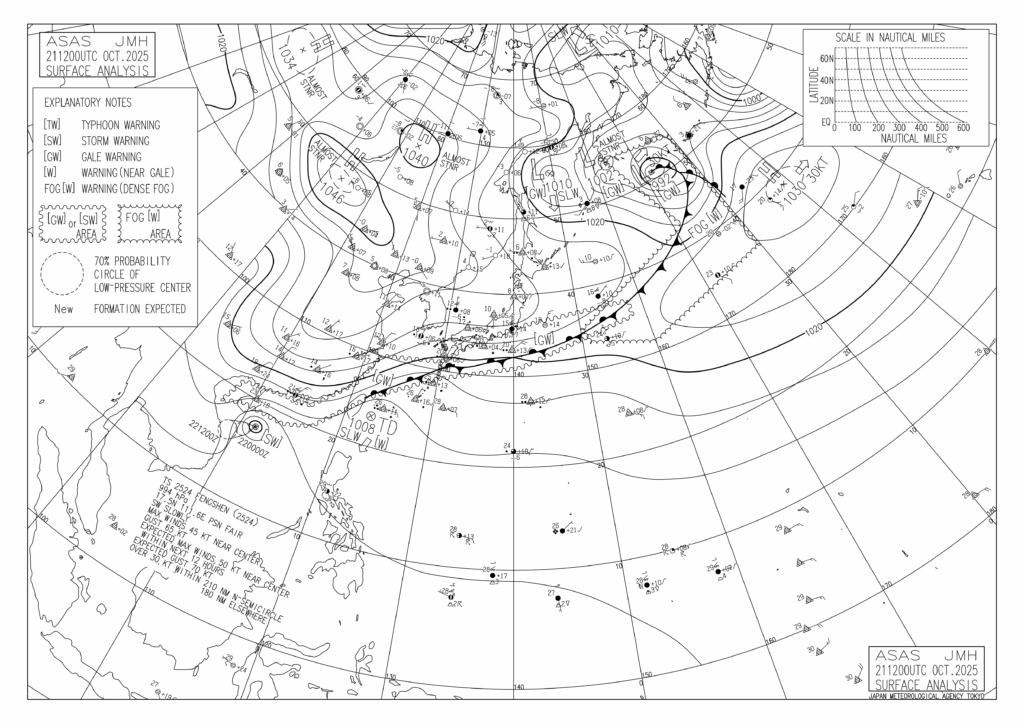

21日21時 地上天気図

本州の南側で、西南西から東北東にかけて停滞前線が延びています。この停滞前線は、時期的にも秋雨前線だと考えられます。

秋雨前線は南の方にあるので寒気が南下してきているということですね。大陸の方からは寒冷なシベリア気団が張り出してきています。

また、秋雨前線に沿って海上濃霧警報(FOG[W])が発令されている箇所がありますね。

九州地方あたりでは等圧線が北に凸になっていて、加えてシベリア気団の中心から概ね東南東に向かって気圧の尾根がのびています。

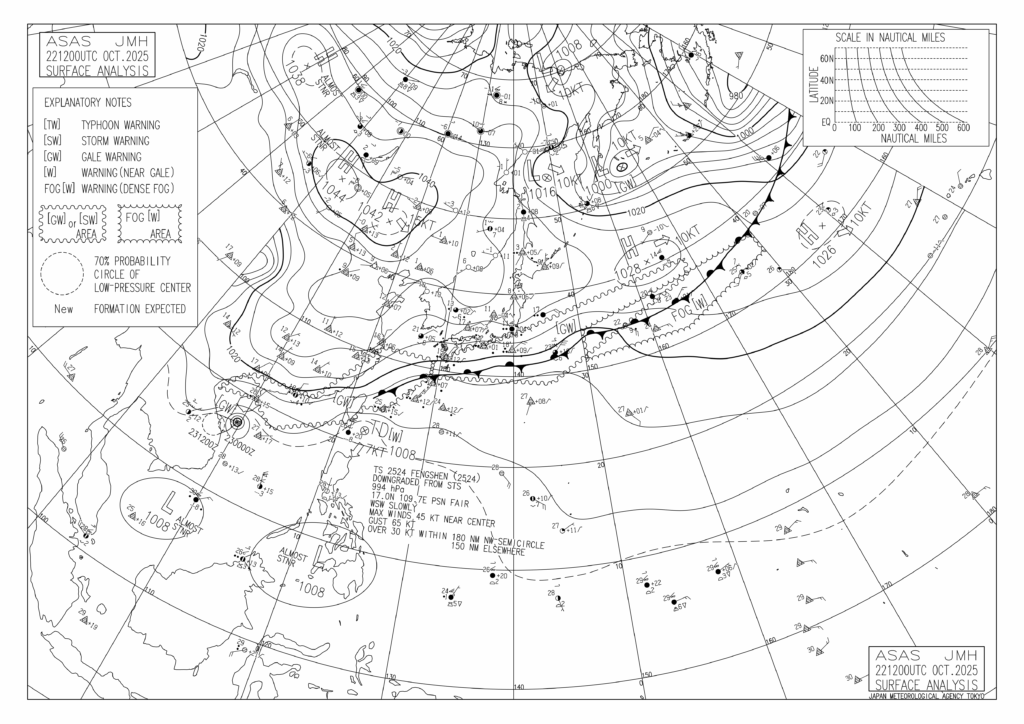

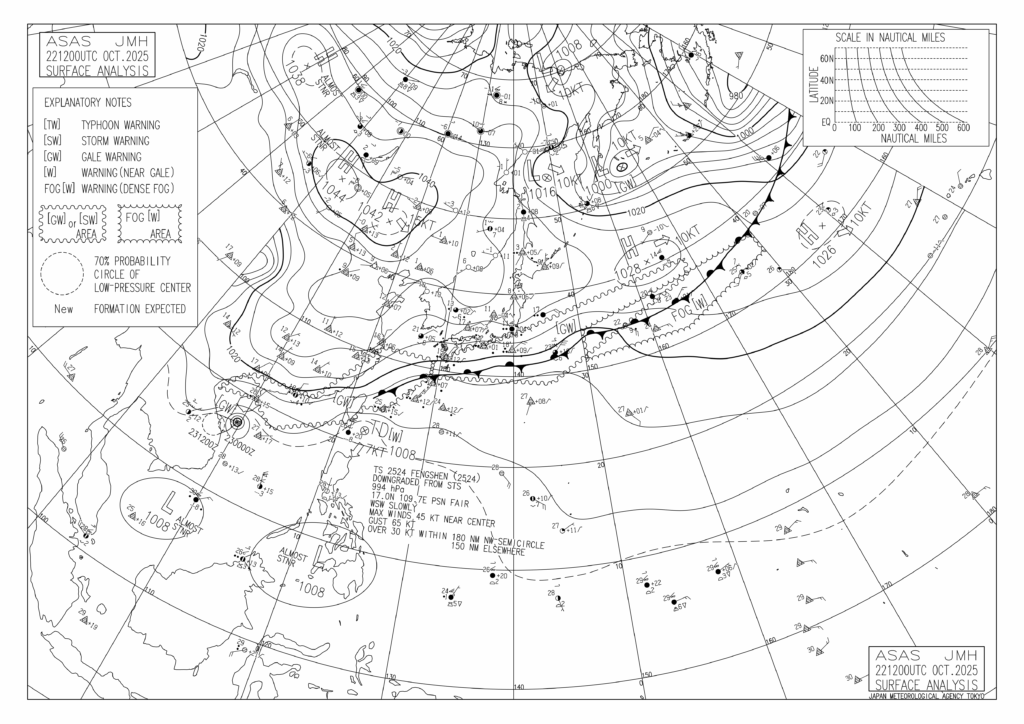

22日21時 地上天気図

シベリア気団からのびていた気圧の尾根が21日よりも不明瞭になりました。また、九州地方で等圧線が21日より北に凸になっています。

現在天気に着目してみますと、21日までは日本列島の西側の方が東側より降水が強かった(=雲量の左の●の数が多い)印象でしたが、22日ではその逆になっています。例えば東京の南海上の方の地点では21日は●●でしたが、22日は●が3つになっていて、東側で強くなったと考えられます。

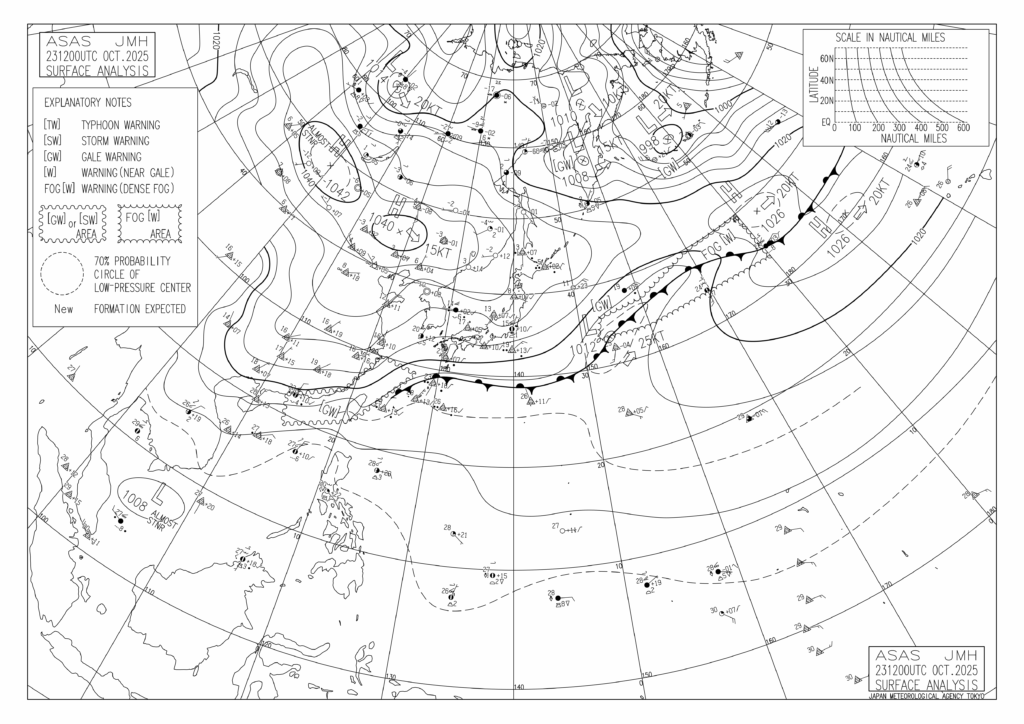

23日21時 地上天気図

秋雨前線が大きくうねっていて、東経154度あたりで1012hPaの低気圧が発生しました。秋雨前線に沿ったように分布していた海上濃霧警報の領域は西側の方に集中していますね。

21日や22日と比べて日本列島付近で雨を観測した地点は減っているように思えます。全体として天気が良くなっていったみたいです。秋雨前線のうねりによって前線が日本列島が離れたためだと考えることができます。

トランスバースラインの出現

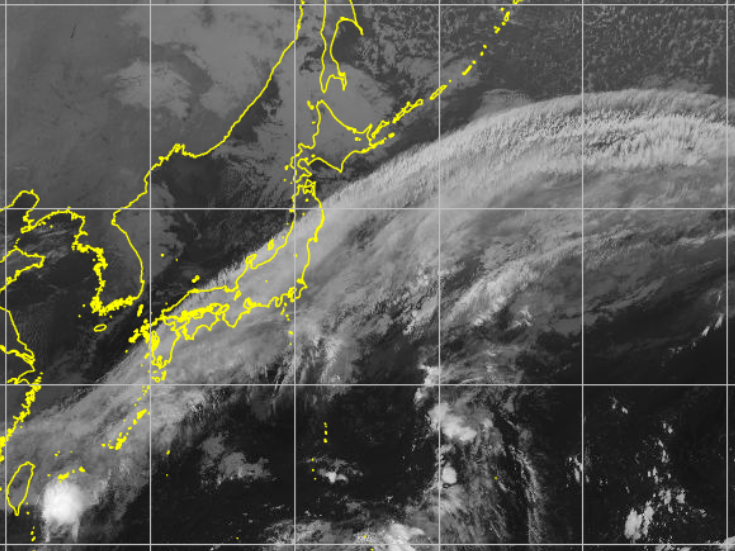

22日21時 赤外画像

22日に、日本付近からその東側にかけて雲がのびています。北縁はきれいな弧を描いていて、それに交わるように細かく筋のようなものが入っているのがわかるでしょうか?筋が入っているのは雲の形の一つ、トランスバースラインの特徴です。

トランスバースラインが発生しているところには乱流があったり、またジェット気流が通っていたりします。というのも、トランスバースラインの形成にはベナール対流という対流のあり方が関わっているためです。

詳しい説明は割愛しますが......

トランスバースラインの原因としてジェット気流の可能性を挙げて、300hPaの天気図を見てみます。

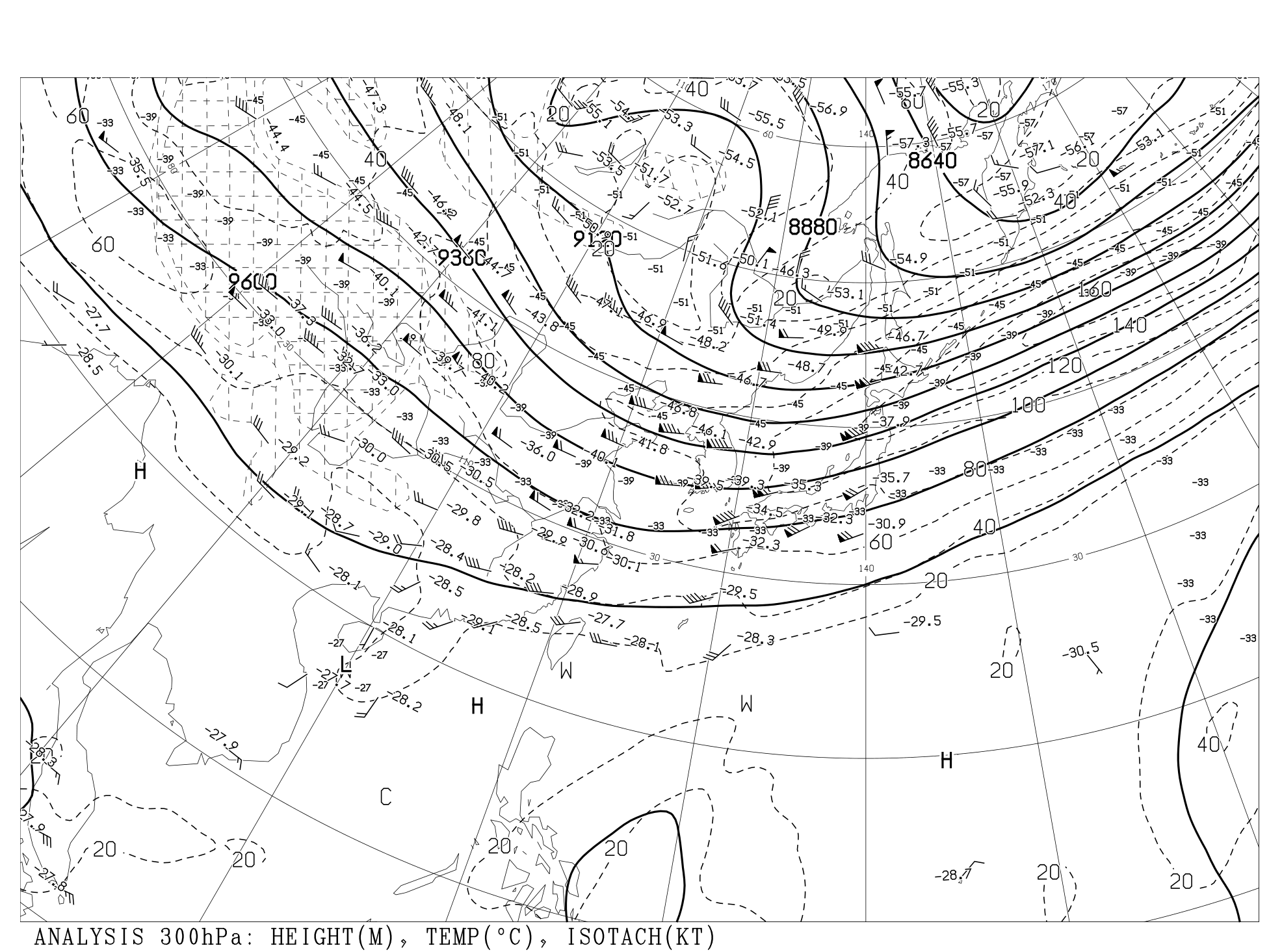

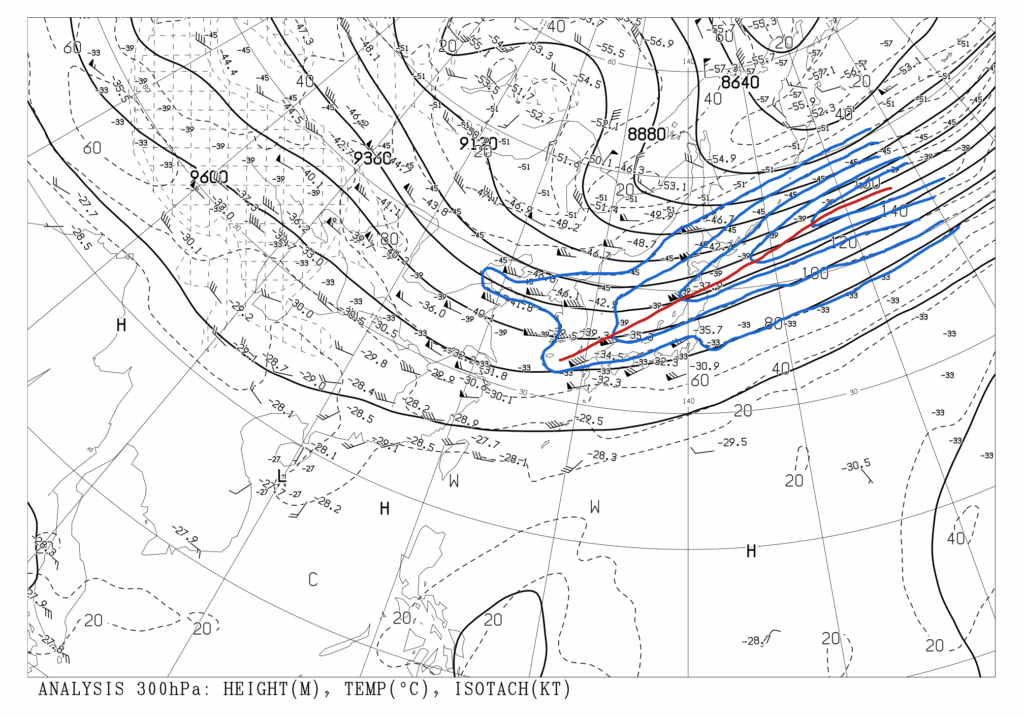

22日21時

アジア500hPa・300hPa高度・気温・風・等風速線天気図を一部加工したもの(300hPaのみ)

300hPaの実況天気図です。ここから強風軸を見つけ出します。等風速線があるのでそれを参考にします。

東側の方は省略しているのですが、赤線の部分がジェット気流だと考えられます。気象衛星画像で見たトランスバースラインと概ね一致しているように思えます!

ジェット気流とトランスバースラインの対応がわかりました。

ちなみに、トランスバースラインが発生しているところでは晴天乱気流というものが起きやすいです。晴天乱気流はその名の通り晴天のときに起こる乱気流のことで、飛行機の飛行などでは厄介なものになるらしいですよ。

日本付近の天気の変化について

さきほど21日は西日本で雨が強く、22日は東日本で雨が強かったということが天気図から読み取れました。この天気の変化をもたらした原因を探っていきたいと思います。

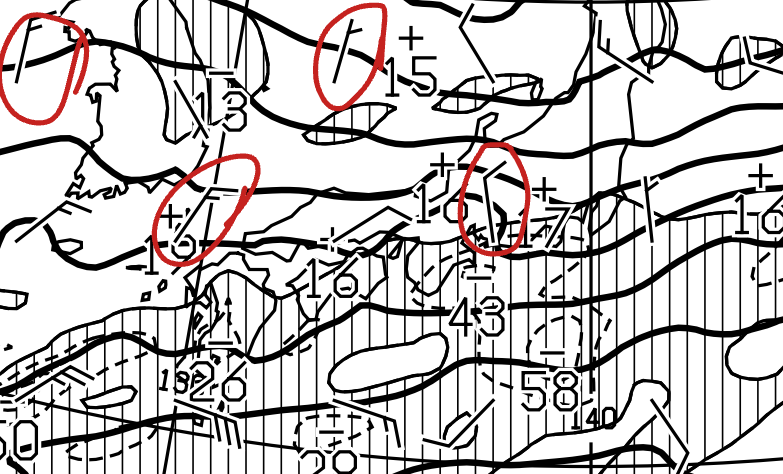

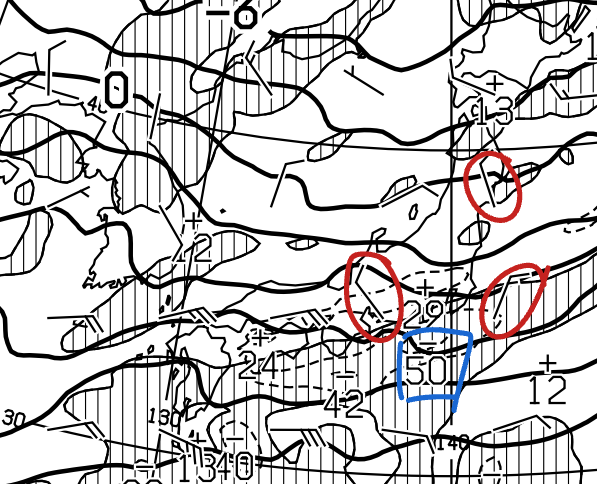

21日21時

極東850hPa気温・風、700hPa上昇流/700hPa湿数、500hPa気温予想図を一部加工したもの(850hPa気温・風、700hPa上昇流のみ)

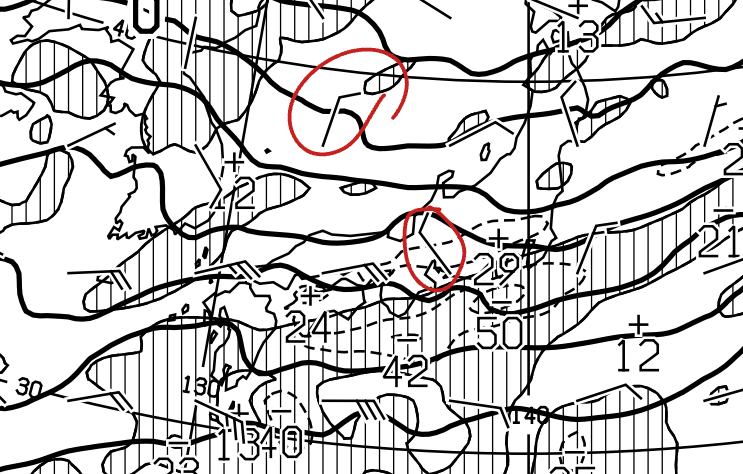

22日21時

極東850hPa気温・風、700hPa上昇流/700hPa湿数、500hPa気温予想図を一部加工したもの(850hPa気温・風、700hPa上昇流のみ)

上の二つの天気図は850hPaの気温、風と700hPa上昇流を表したものです。21日は西日本で、22日は東日本で雨が強くなっていました。

今回着目したいのは温度移流です。日本の西側と東側に分けて考えていきます。

1.西側

21日21時(予想図)

先程の二つの天気図のうち21日21時の方をアップしたものです。赤丸の部分が850hPaの北寄りの風、そして黒い太線が850hPaの等温線です。

等温線によってここでは北に行くほど気温が低いとわかります。そこに北寄りの風が吹いているのでここでは寒気移流が起こっています。

22日21時(予想図)

一方、これが22日21時になるとこうなります。等温線を風が横切っていて寒気移流になっている部分も少しはあるものの、しっかりと北寄りの風で横切っているのは2、3つくらいしかありませんでした。

等温線がここでは集合していて、前線帯となっています。寒気が前線帯にむかって南下してくれば天気が悪くなるのは容易に想像できるかと思います。

また、このことは東側に対しても言うことができます。

2.東側

21日21時(予想図)

22日21時(予想図)

そこまでしっかり北寄りの風による寒気移流は増えていないものの、寒気移流を起こしている風が前と後で少し強くなっています。雨が強くなったことと辻褄が合います。

加えて、下の方の図の青い部分に上昇流の極大域があって、一日かけて日本列島に向かって北上してきていました。このことも雨が強くなったことに貢献していたのかもしませんね。

というわけで、西側と東側で雨が強い方が入れ替わった原因は寒気移流の強さの変化によるものだと考えました。

では、なぜそのような変化が起こったのでしょうか?

3.なぜ起こったのか?

このことは地上天気図を見るとわかります。

21日21時 地上天気図

シベリア気団から気圧の尾根がのびていることには最初の方で触れました。この気圧の尾根があったのは寒気移流が起こっていた原因だと考えられます。

しかし、22日21時になるとこの状況は一変します。

22日21時 地上天気図

西側の方で、気圧の尾根が不明瞭になっています。東側ではまあ......って感じなんですけどね。

加えて、これもはじめに触れましたが九州あたりで22日21時にかけて等圧線が北に凸になっています。そこから推測するに、

地上では西側の風向は東寄りに

寒気移流が起こっているということもあって850hPaではもう少し北よりなんでしょうが、東側ではこのようなことは起こっていなかったのでそこで寒気移流の強さに差が起きて、(西側では850hPaでの風がより東寄りになっていって)東側のほうが西側より寒気移流が活発化したと考えられます。

秋雨前線があったのでそこから雨がふって、このような変化が起きていったんですね。

まとめ

今回はこのような考察となりました。

・22日に日本からその東側にむかってトランスバースラインができていた。

ジェット気流によるもので、晴天乱気流が起きていたと考えられる。

・21日21時は日本の西側で、22日21時は日本の東側で雨が強くなっていた。

この差は秋雨前線に向かって起きた寒気移流の強さの差が原因で、地上天気図で見えた気圧の谷や気圧の尾根もそれに関わっていたと考えられる。

秋雨前線は言ってしまえば気温の変わり目。どんどん寒くなってきて、はじめにも書きましたが体調管理が大切ですね。乾燥や寒さに注意しましょう。

秋の紅葉、楽しめますように。

それではまた1ヶ月後!そんなに寒くないといいなあ......