今頃は冬で一番寒いくらいでいいはずなのに、

なんかもう東京では暖かいです。

個人的にそっちのほうがいいんですけどね。

でも正直外が暖かくても、部屋の中は寒いことが多いので朝布団から出るときはまだ苦労しています。

いや、それは暑い夏でも同じですね。

...まあ、どっちにしろあまり寒くはないので、冬型は緩まっていると考えられますよね。

今回は、1月19日〜1月21日の天気図について考察したいと思います。

※ここから先は気象に関する知識があり、基本的な天気図の読み取りに慣れている方向けの内容となります

ド素人なので間違いを含む可能性がありますがご了承ください

地上天気図(実況)

まず、3日分の実況の地上天気図を見ます。

1月19日21時 地上天気図

日本列島の東側に、移動性の高気圧があります。1024hPa、25ノットで東進中です。低気圧が日本列島に進んでくると上昇流が生まれ天気が悪くなることが多いですが、高気圧の場合はその逆。もし高気圧が日本列島を横断してきたのなら、今上昇流が盛んになっていて、天気が悪くなっているかもしれませんね。

また、その高気圧の西側には1014hPaの低気圧があります。高気圧の影響でしょうか。10ノットで北東に進んでいます。そしてその南側では海上強風警報が発表されています。

全体的に見れば冬型の気圧配置は不明瞭です。

1月20日21時 地上天気図

移動性高気圧は東側に離れましたが、その西側の低気圧が1008hPaになり発達しました。移動速度も20ノットと早くなり、北海道の東側に位置して、太平洋側に向かっているように感じます。依然海上強風警報も。ただし、24時間で6hPa発達しましたが、これは全然『急速に発達する低気圧』ではないです(基準は24時間に20hPa)。

1月21日21時 地上天気図

発達していた低気圧もまたどこかへいってしまい、前線を伴うように成りました。まだ発達しているのでしょう。

そんな事はさておき、一日前よりもさらに日本海の水平気圧傾度が小さくなっていることに気が付きます。加えて海上濃霧警報も。

海上濃霧警報が発表されるのは珍しいことではありません。冬は、大陸からの寒気によって日本海で霧や雲が発生することが多いのです(気団変質の影響)。

と、気圧傾度が小さくなっているので、寒気の日本列島への移流も小さいということでしょうか。余計に暖かくなっていそうです。

あと、北海道あたりにぽつんと1024hPaの小さな高気圧が発生しました。

日本海の霧を見たい

お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、この天気図考察で気象衛星画像、使ったことないんですよね。

特に理由はないんですが。

ちょっと今回は使ってみたいと思います。

1. 霧を知りたいけど...

赤外画像

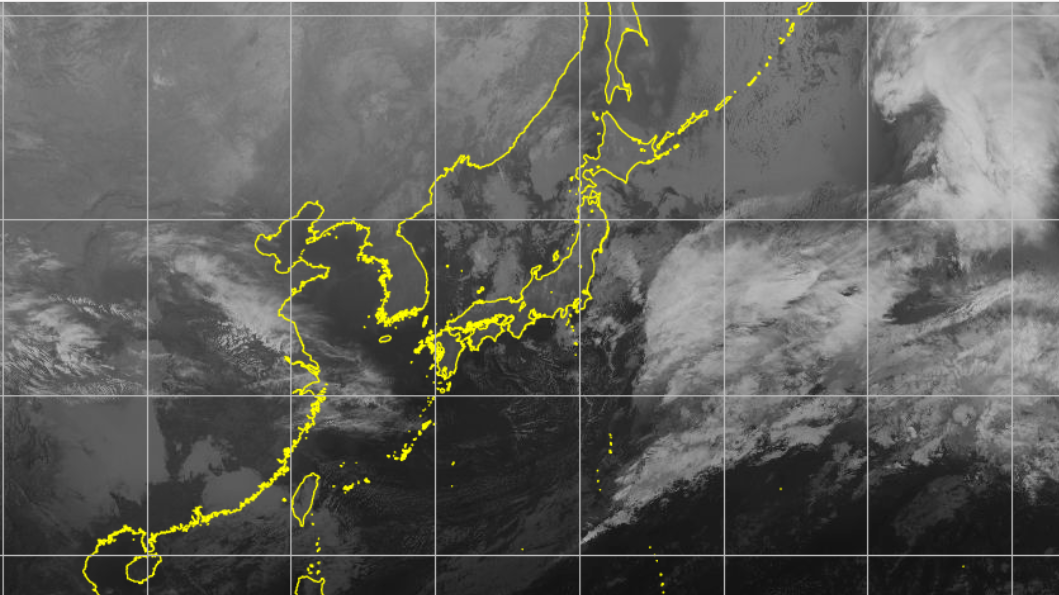

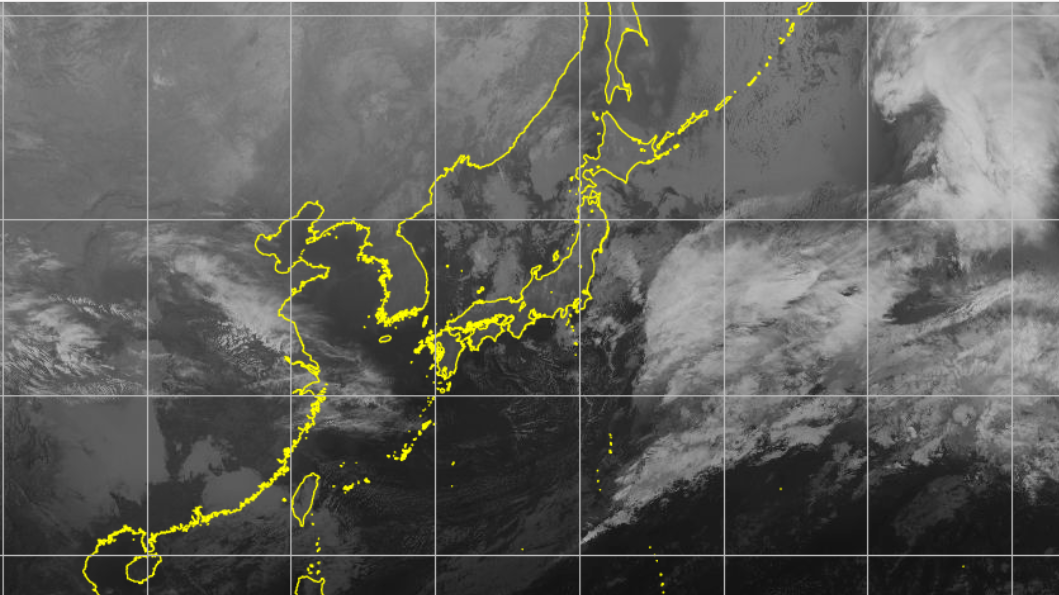

1月21日21時 日本域赤外画像

赤外画像といえば高度の把握に便利ですよね。

でも逆に、下層雲を把握しづらいのが欠点です。赤外画像というのは雲の表面の温度(輝度温度)をもとに作られたもの。下層雲の輝度温度が地表面の温度とあまり変わらないなら、その下層雲は地表面とあまり変わらず黒く表示されてしまいます。中・上層雲があるときはなおさらわかりづらいです。

なので霧を把握するにはあまり向いていないかもしれません。

...では、霧を把握するには何が向いているか。可視画像と水蒸気画像について考えましょう。

水蒸気画像

まず、水蒸気画像。水蒸気の多寡を把握できる画像で便利なのですが...

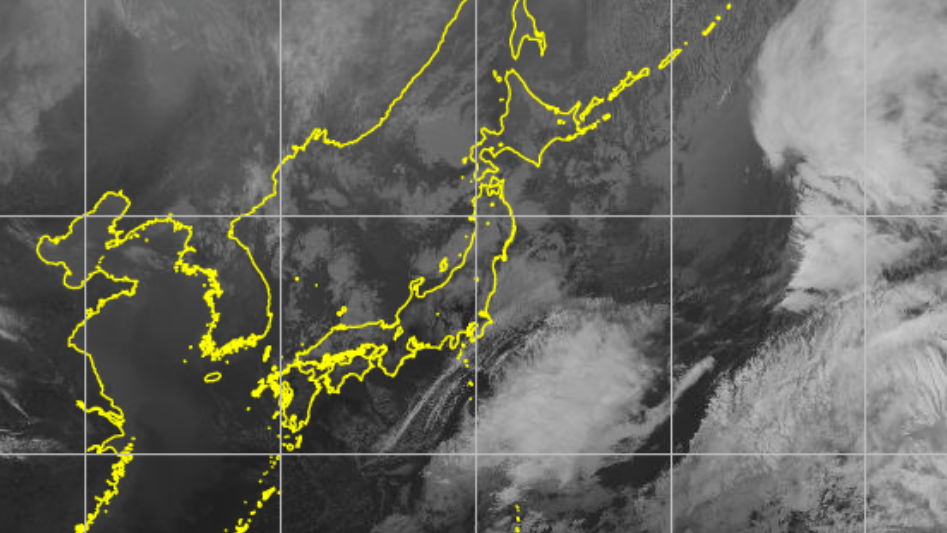

1月21日21時 日本域水蒸気画像

実はこの水蒸気画像、

中・上層のことしかわからない

んですよ。なぜか?水蒸気画像というのはもっとも水蒸気に吸収されやすいような波長を利用しています。放射がどれだけ空気中の水蒸気に吸収されるかというのを判断するものなんですが...下層から放射されても(中・上層に吸収されたら中・上層から放射されて衛星に届く)、衛星に届く頃にはそれはほとんどなくなってしまうんですよね。影響はほとんどないんです。

中・上層のことしかわからないので、霧を把握するには向いていないですね。

可視画像

最後の望み可視画像です。

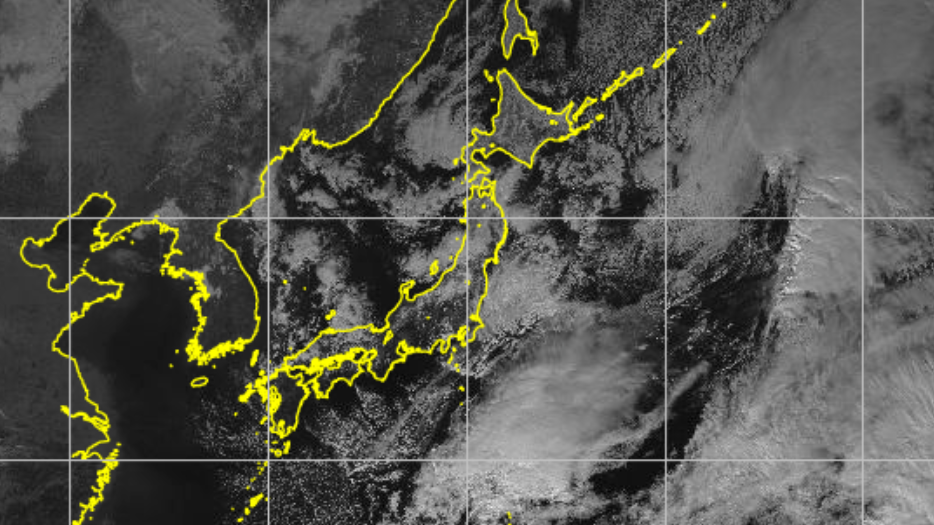

1月21日21時 日本域可視画像

...はい、真っ黒です。

一瞬なにもないんじゃないかって思ってしまうんですけど、これ可視画像の典型的な落とし穴ですよね。

日中のことしかわかんない

簡単に言えば可視画像は名前の通り、可視光、つまり太陽光が雲だったりに反射されたものを観測します。

それが何を示しているか。要するに太陽光のない夜間は観測しても無駄なんですよね。

真っ黒です。真っ黒。

2. 21日12時にずらす

じゃあ霧を知るにはどうしたら?

...第一、霧を知るって何なんでしょうね。今の目的は何でしょうか。ただただ霧を認識したいだけですよね。

なら、時間をずらしましょう(考えるのを放棄)。

日中なら可視画像を見られるはずなので、正午の赤外画像と可視画像を見てみましょう。

1月21日12時 日本域赤外画像

霧は赤外画像では暗灰色とかで表示されます。赤外画像ではあんまり見えませんね。日本海にある団塊状のやつは雲でしょう。

1月21日12時 日本域可視画像

...ない。ですね。霧。さっきの団塊状の雲は対流雲だったのでしょう。灰色で表示されています。

霧なら明るいはずなんですけどね。

はい。要するにあまり霧がないということです。

なのでこの画像ばかり見ていてもきりが無いです(キリだけにボソッ)。

この時間も、霧は見れませんでしたね。

3. じゃあなんで?

霧が見れなかった原因は何でしょうか。もう一度、地上天気図を見てみましょう。

1月20日21時 地上天気図

よく見てください。20日のこの時間は日本海には海上濃霧警報が発表されていませんね。

なんででしょうね?

地上なので地衡風平行がちょっと崩れて、高気圧性循環はこんな感じでしょうか。

この時、地上天気図では高気圧が南北にちぎれていたんですよね。その影響で、大陸から日本列島へ向かう流れが弱くなっている気がします。

日本列島に向かう流れが途絶えれば霧もなくなるのだと思います。霧が弱くなった原因はこれでしょう。

天気が晴れの地点もありますしね。

タイミングがタイミングで、霧はあまりわかりませんでした。

他の時間も確認してみたんですが、あまりまともな結果は得られませんでした...。

切り替えて次にいこうと思います。

低気圧発達の前兆

1. バルジ状の雲

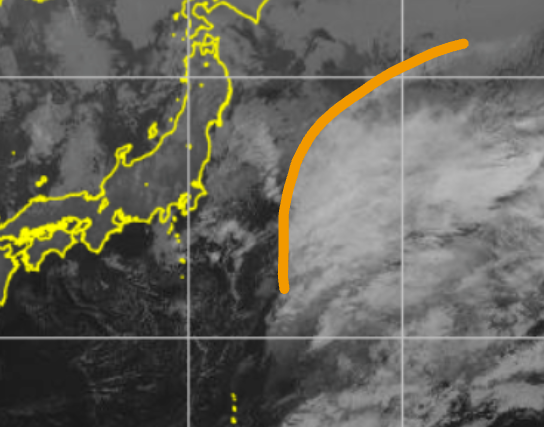

さっき、21日の赤外画像見てて思ったんです。

1月21日21時 日本域赤外画像

バルジ状の雲って、こういうことかって。

知ってはいたものの実物は(画像ですが)初めて見ました。

ここですね。この黄色い部分が高気圧性曲率(盛り上がっている)を持っているんです。

このバルジ状の雲は、低気圧が発達する兆候の一つです。

1月21日21時 地上天気図

太平洋に、中心気圧1008hPaと1012hPaの低気圧がありますね。おそらく、バルジ状の雲と関連しているのは南側のほうだと思います。

バルジ状の雲ができるのは温帯低気圧の北側で、前線性雲バンドが北側に盛り上がったもののこと

つまりこれは暖気移流が強い証拠

なので低気圧が発達するというわけです(正確に言うと『低気圧は発達期である』)。

2. 高度場そして温度場

500hPa高度場

また、

21日21時

極東850hPa気温・風、700hPa上昇流(下)

500hPa高度・渦度天気図(上)

上の500hPa高度場を見てください。地上低気圧中心と照らし合わせてみれば、すぐにトラフの方が西にあるとわかるかと思います。これも低気圧が発達する前兆というわけですね。

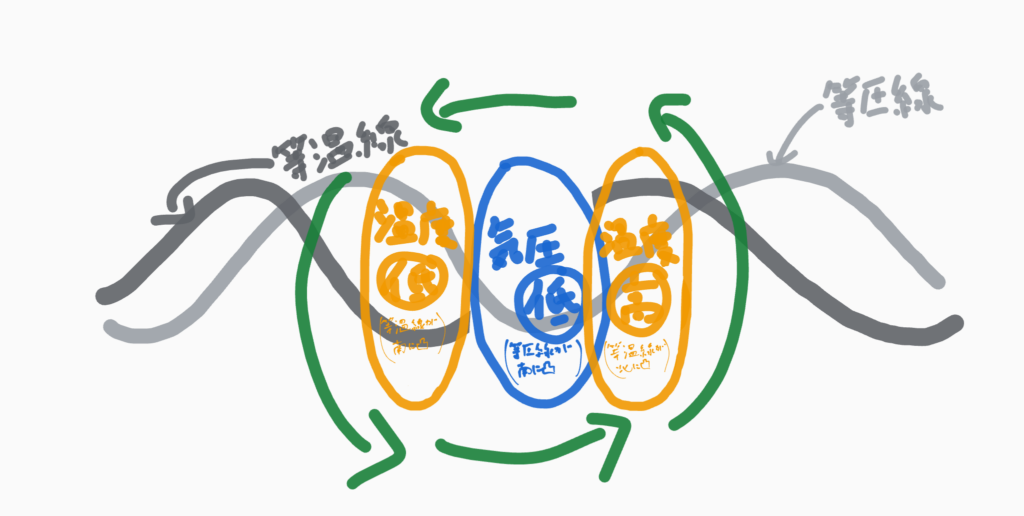

高度場のトラフと温度場のトラフ

そしてです。下の850hPa温度場にも注目してみてください。だいたい...紀伊半島の南側で、等温線が南に凸になっています。500hPaトラフよりも少しだけ西側にありますね。

これなんですけど、高度場のトラフと温度場のトラフのずれというのは、低気圧の発達に関係しています。

上は今のこの等温線と等圧線の状態を図示したものです(正確には等圧線ではなく等高線ですが、ここでは想像しやすいように等圧線にしてあります)。等温線の波が等圧線の波より、少しだけ西にずれています。

まず薄い灰色でかかれている等圧線を見てください。真ん中には明らかな気圧の谷があります。ここではもちろん気圧が低いですよね。気圧が低いと、閉じた等圧線で表されるかどうかに関わらず、コリオリ力によって低気圧性循環が生まれます(緑の矢印)。

そして黒っぽい色でかかれている等温線を見てください。等圧線より少しずれていることによって、気圧の谷の東側では温度が高く(等温線が北側に凸)、西側では温度が高く(等温線が南側に凸)なっています。

低気圧性循環とこの温度場の分布が組み合わさって、

低気圧性循環の東側で暖気移流、西側で寒気移流

が生まれるんですね。地上には低気圧があるので、地上低気圧中心の上空でこれらの温度移流が行われるわけです。もちろん低気圧の発達に繋がりますよね。

最後に

・大陸では高気圧の分裂などによって一時的に日本海で霧がなくなった

・太平洋の温帯低気圧にはこれから発達すると予想できる

・バルジ状の雲が地上低気圧の北側にある

・500hPaトラフが地上低気圧中心の西側にある

・500hPa高度場、850hPa温度場について、等高線と等温線のずれがある

気象衛星画像、初めてまともに使いました(=使おうとした)が、意外と数値予報天気図などよりわかりやすいパターンだったりが現れているんですね。知識がそのまま生かせるって感じがします。

もっといろんな気象データを扱ってみたいです。

今年も一年、よろしくお願いします!