ブログにあります通り、先月は天気図考察をお休みしておりました。

そんな間に、...というわけでもないかもしれないですが、だんだん春っぽくなってきていますね。

花粉も飛んでますし。

ただ春っぽくなってきてはいるんですけど、突然寒くなったり暑くなったりしてますし、体調管理はしっかりしていかないとですね。

そんなことを思う今日このごろ、今回は3月21日〜3月23日の天気図を考察したいと思います。

※ここから先は気象に関する知識があり、基本的な天気図の読み取りに慣れている方向けの内容となります

ド素人なので間違いを含む可能性がありますがご了承ください

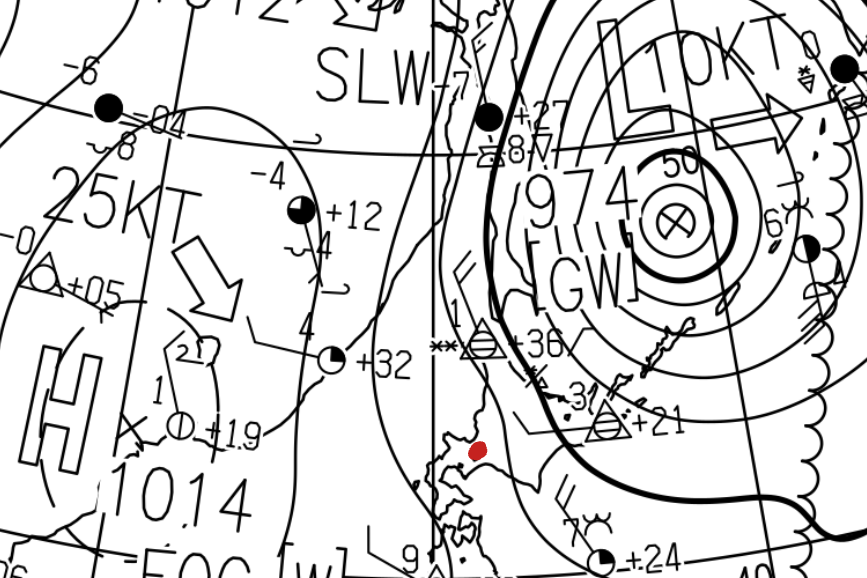

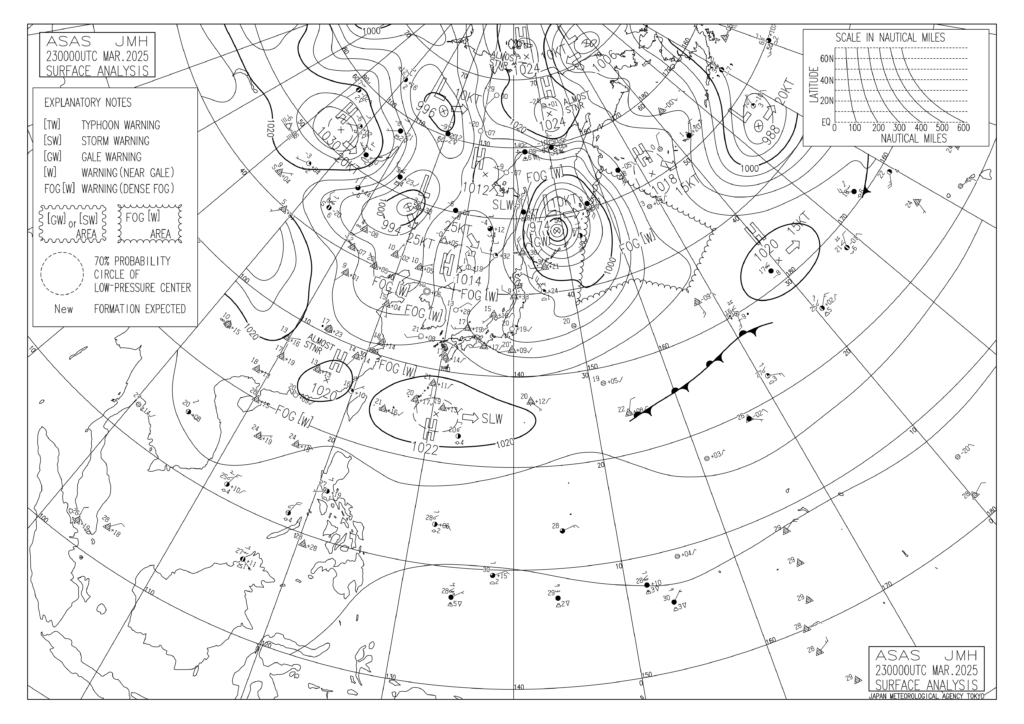

地上天気図(実況)

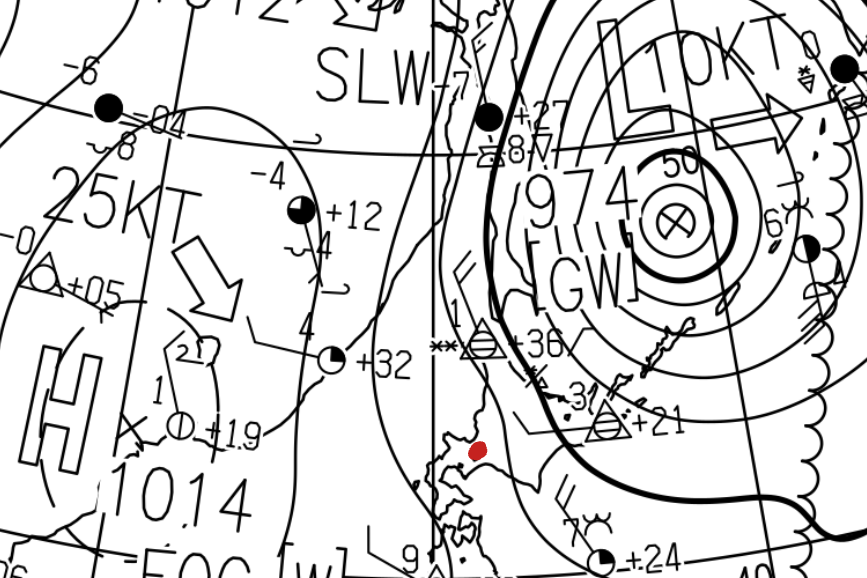

まず、3日分の実況の地上天気図を見ます。

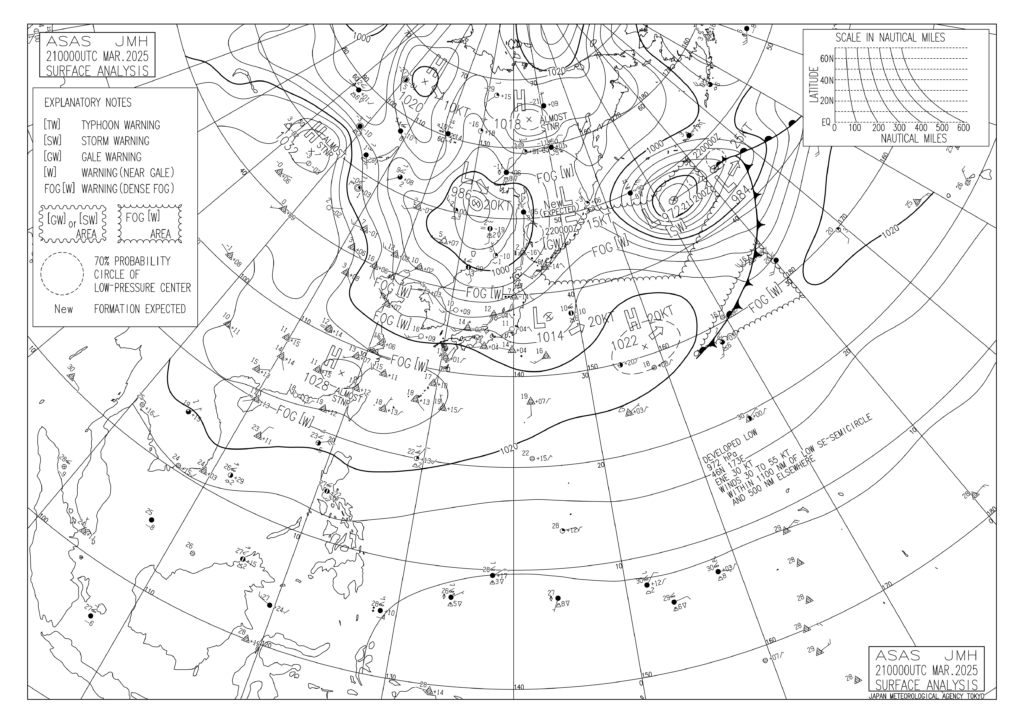

3月21日9時 地上天気図

シベリアあたりから986hPaの低気圧が20ノットで南東進してきていますね。そして中心から南に向かって気圧の谷が伸びています。その東側では弱い雨(● ●の記号)が観測されている地点もあります。

周辺では気圧傾度が大きく、低気圧循環の特性上、日本海では大陸側から西寄りの風が吹くことになります。日本海で海上濃霧警報が発表されているのはその影響でしょう。

関東の東には気圧傾度が小さい場所があります。ここには小さいながら1014hPaの低気圧がありますね。

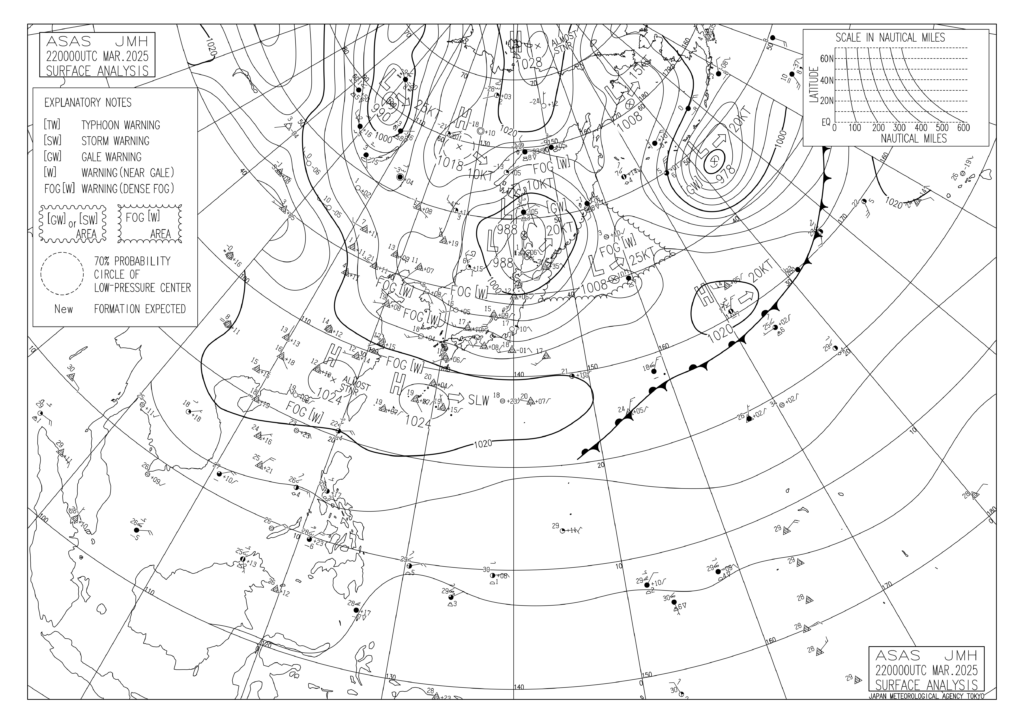

3月22日9時 地上天気図

21日9時にシベリアにあった低気圧がサハリンあたりまで東南東進してきました...あれ、低気圧分裂してますね。宗谷岬あたりにもあって、どちらも988hPaです。

日本列島での気圧傾度も大きくなっていて、風速も15ノットだったり全体的に強くなっています。ただ、気圧の谷がより日本列島付近に来ているものの、例えば東京での雲量は0です。そこまで天気は悪化していないのでしょうか。

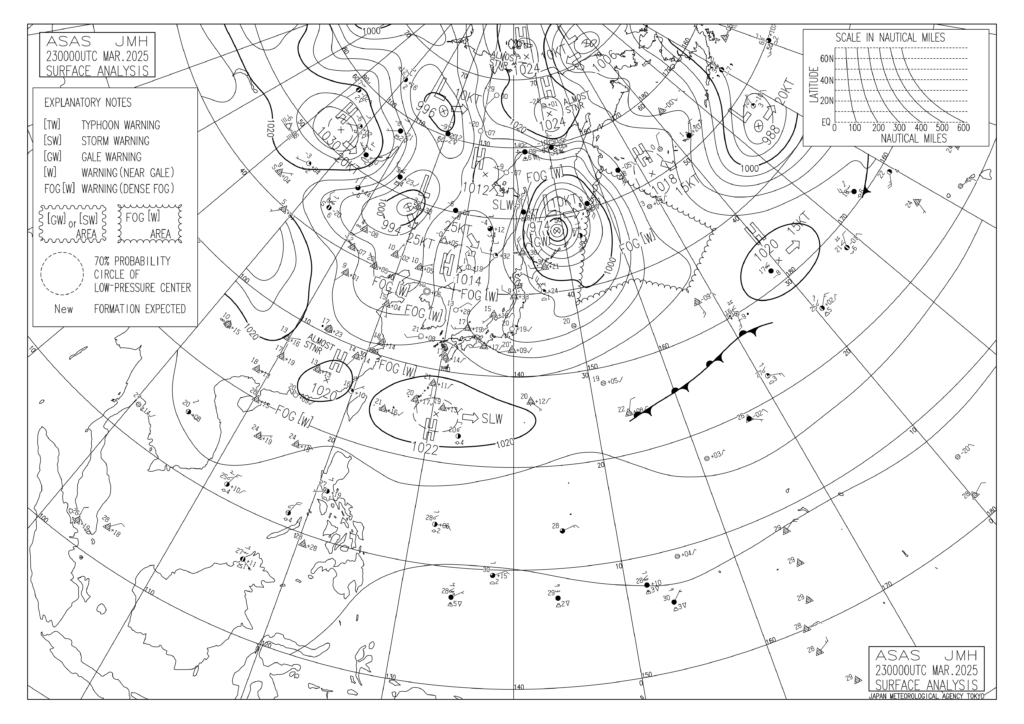

3月23日9時 地上天気図

....さっき二つあった低気圧がまた一つになって、突然974hPaって発達しましたね...。ただ、付近で発表されているのは依然として海上強風警報です。

そして、この低気圧の南東側から南西に向かって、かなりわかりやすい気圧の谷が伸びています。ここ、周りの風分布を見る限りシアーラインがありますよね。

ただ、日本列島の気圧傾度が突然大きくなったわけでもなく、低気圧から離れればそんなに風は強くないようです。

ちなみに低気圧周辺が低気圧中心付近より強い風が吹くということもあります

温帯低気圧化した台風とかがその一例ですね

札幌の視程

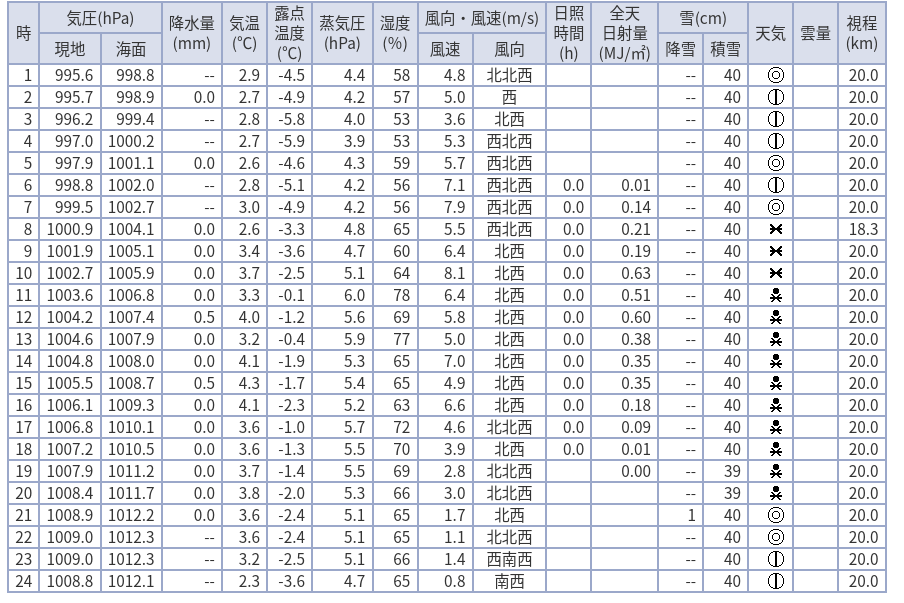

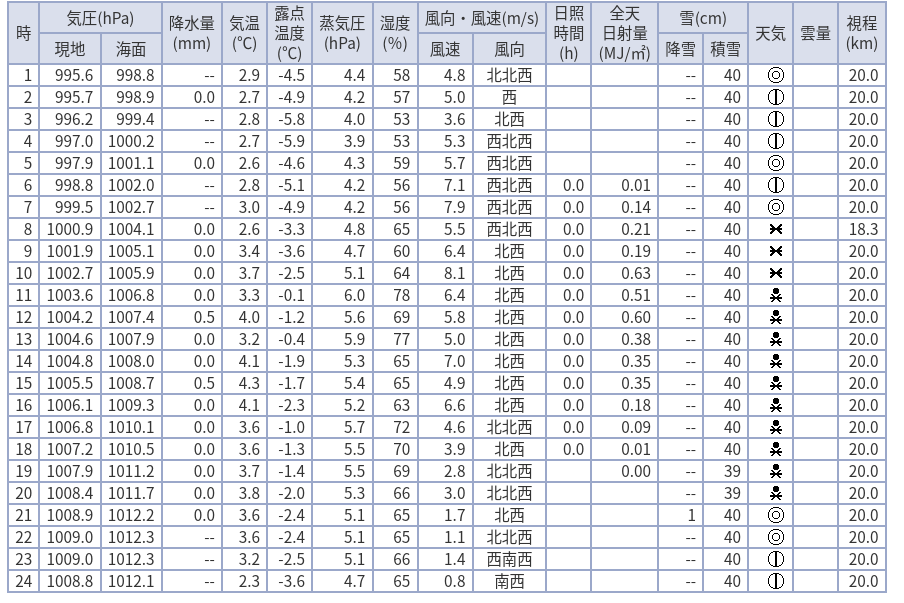

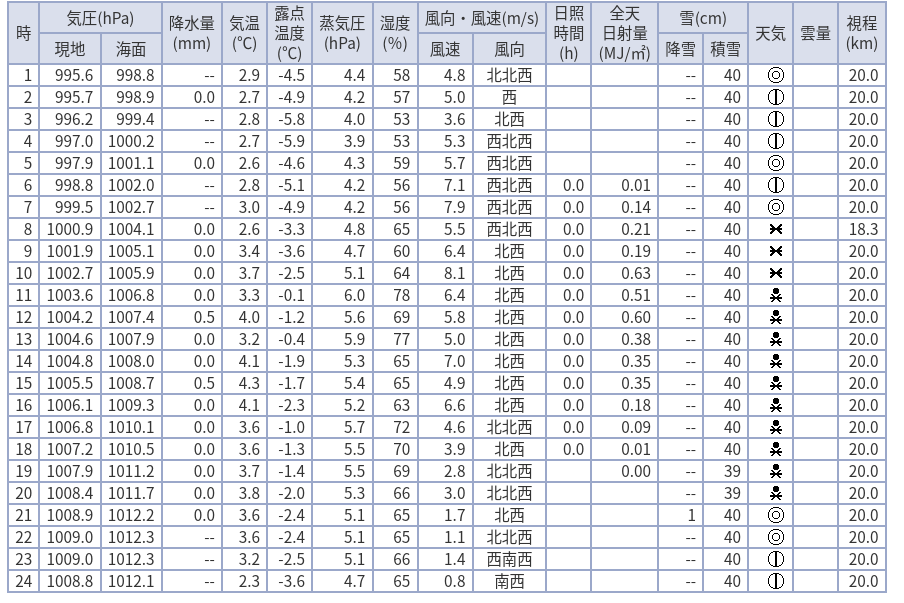

今回は札幌の天気が主なテーマです。気象庁の『気象庁|過去の気象データ検索』(https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php)より得た札幌の23日の、1時間毎の気象データを示します。

石狩地方札幌 23日

1時間毎の気象データ

まず、視程の部分に注目してみます。8時。ここだけ、視程が他より低い18.3kmになっています。

これについて、いくつかの原因を考えてみました。

1.霧が移流してきた?

1つ目は海上の霧が風に流されて移動してきた可能性です。

先程の、23日の地上天気図を見てください。

3月23日9時 地上天気図

厳密に示す必要がないと考えたのでかなり大雑把なのですが、赤丸の部分が札幌です。

等圧線を見る限りそして先程の気象データからも分かる通り、風向は北西です。気象データでは、ここのちょっと前の時間帯でどんどん風速が大きくなっています。

その原因はおそらく、札幌の西側の方にある高気圧のほうが、札幌の北東側の低気圧より進行速度が速かったからですね

で、です。高気圧付近の大陸の、沿岸側の風向を見てみると10ノットの「西風」が吹いています。

もしかして、大陸からの風で海上に発生した霧が札幌まで移動してきたのではないでしょうか?

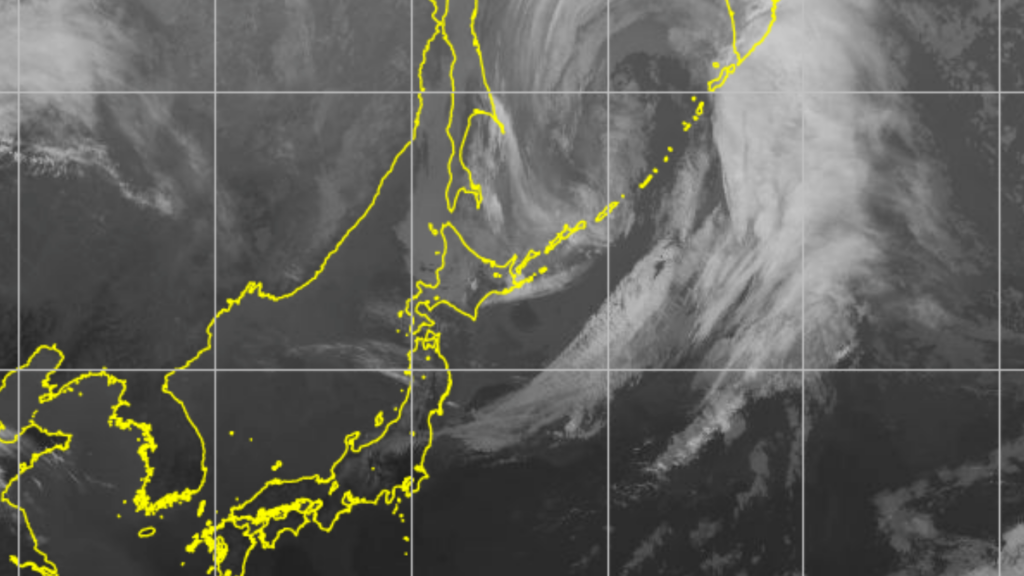

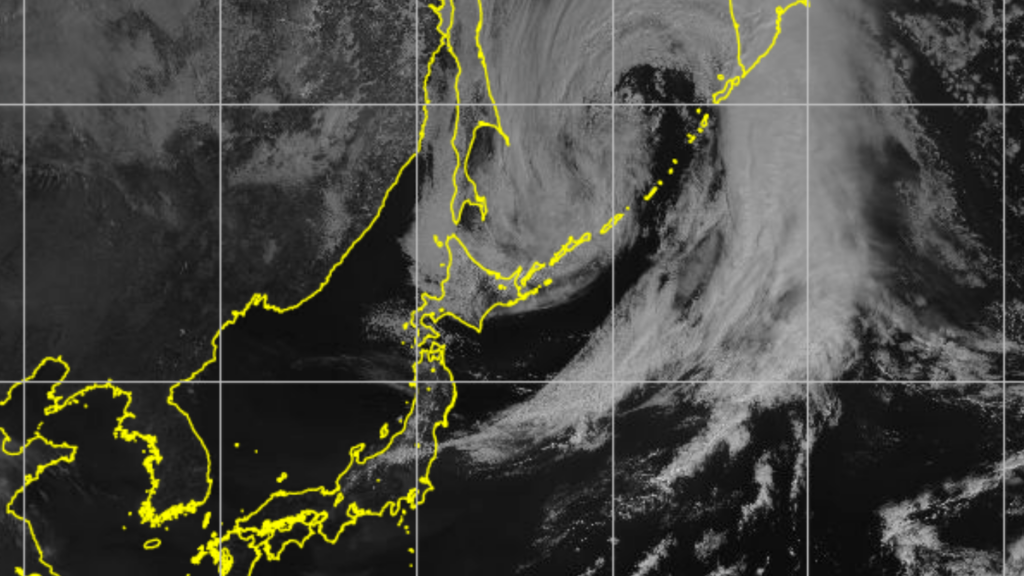

3月23日9時 赤外画像

3月23日9時 可視画像

霧は下層に発生するので、赤外画像では暗く、あまり明確には表示されません。赤外画像を見る限り、あまり明瞭ではない灰色の部分があります。

また、可視画像では霧はわりとしっかり表示されます。少し明るい領域があります。

...これは霧か?と少し思ったんですが、もしかしたら違うかもしれません。なぜなら視程が低くなったこの1時間前の8時から雪が降っていたからです。雪を振らせて下層。地上天気図では札幌という地点ごと表示されていませんでしたが、もしかしたら乱層雲の可能性がありますね。

ただ、乱層雲に隠れているだけかもしれません。今回、蒸気霧の可能性を考えました。

蒸気霧は暖かい海上の上に冷たい空気がやってきて起こる

なので、海面水温とその上の気温を比べたいです

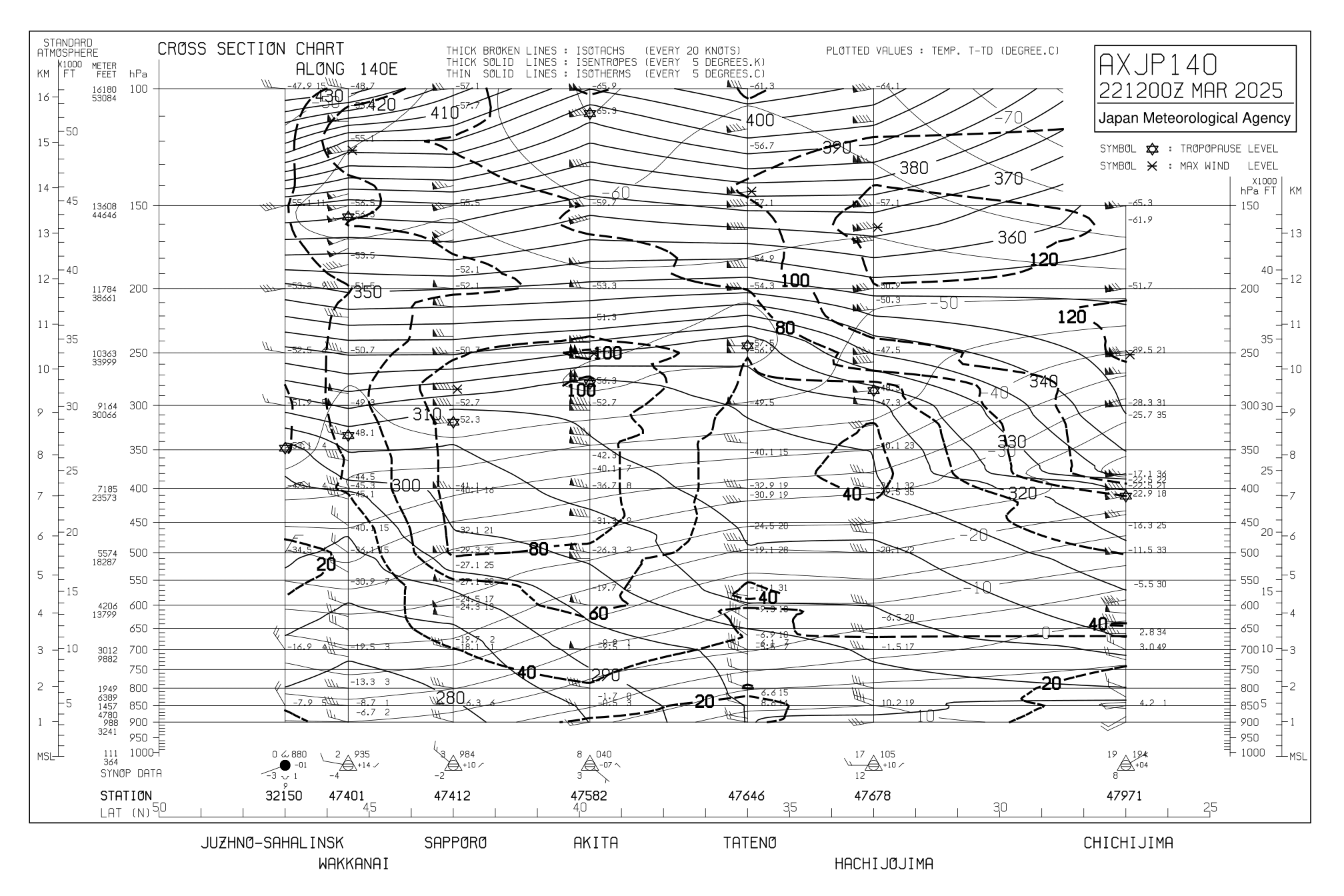

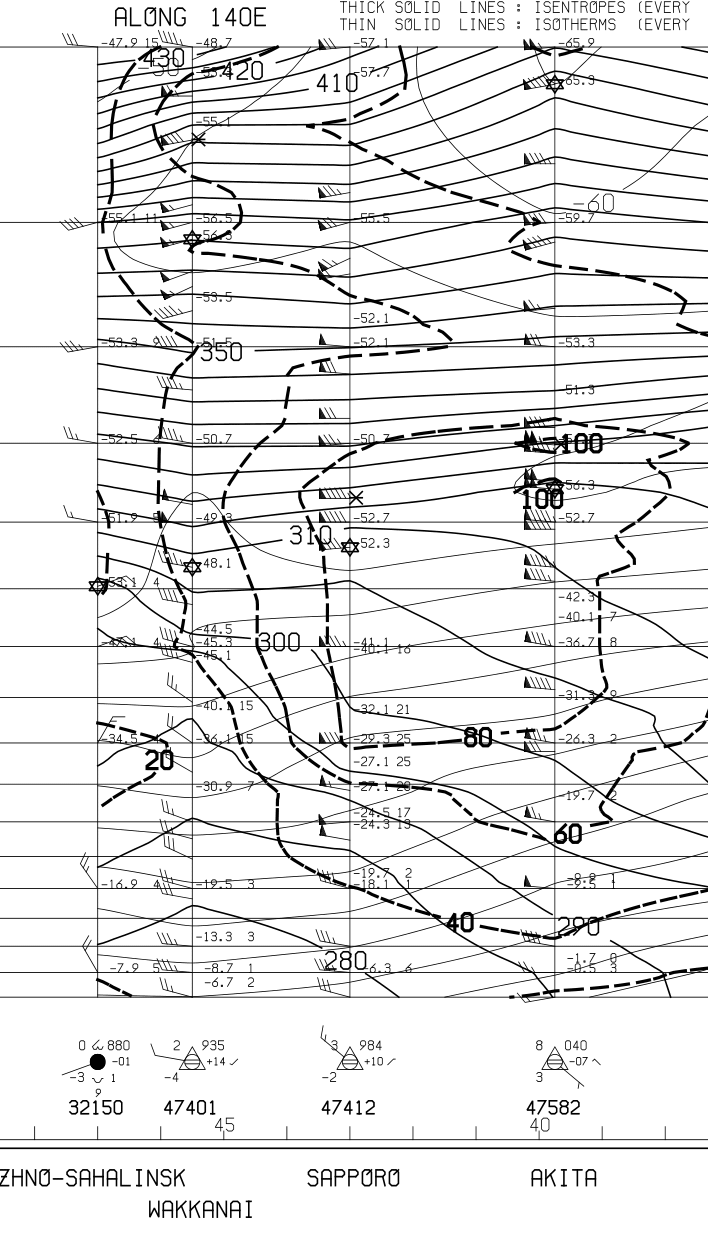

まず、東経140度の高層断面図を見てみます。

3月22日21時

高層断面図(風・気温・露点等)140度解析

札幌が東経140度のところにあるわけではありませんが、緯度的には札幌は次の位置です。

アルファベットでSAPPOROとありますね。

で、ここは北緯43度でおそらく海上です。グラフのところを見ずに下の地上のデータを見てみると、気圧984hPa、気温3℃などとあります。

気温は3℃。では、次に海面水温を見てみます。

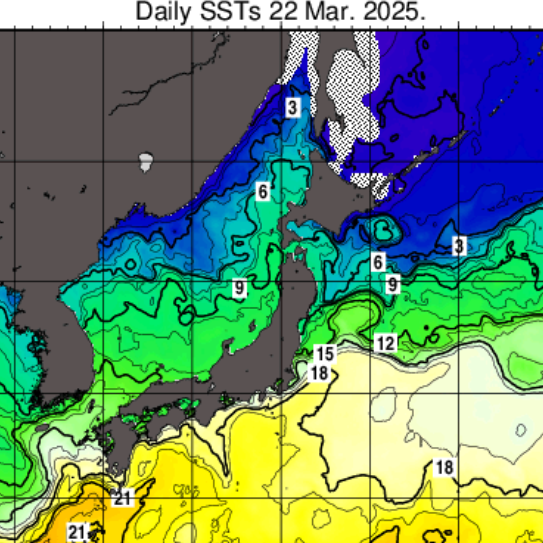

海面水温 22日のデータ

札幌の周辺の海の海面水温は0〜9℃くらいで、零下になっているところはあまりありません。東経140度、北緯43度のところを見てみるとだいたい...7℃くらいですね(このデータの緯度線は5度毎)。

まとめると、この地点では海面水温7℃、気温3℃で、明らかに気温のほうが低いです。蒸気霧な気がします。

ちなみに、先程の高層断面図で、北緯40度くらいのところは気温が8℃ですが、それは海面水温とさほど変わっていません。

ただ、一つ注意しなくてはならないことがあります。

例としてあげるなら霧の基準は視程が1km未満

もっと言えばもやでも10km未満

濃霧なんて陸上なら100m未満です。8時の視程18.3kmとは比にならないですね。

何が言いたいかというと、霧がしっかり流されてきたなら多分もっと視程が低くなると思うのです。第一、地上天気図でも霧が観測されている地点が近くありません。

なので、次の可能性を考えます。

2.湿度のせい?

石狩地方札幌 23日

1時間毎の気象データ

湿度が大きいと空気中に含まれる水蒸気の量も多くなるので(厳密には少し語弊がありますが)、視程も低くなるはずです。

目の前に水があると向こう側がぼやける感じ、わかりますか?

8時。このときの湿度は65%。前後の7時と9時よりも高いです。

蒸気圧も、前後より高いですよね。

じゃあこのせいか...?と一瞬思うのですが、11時を見てください。湿度78%、蒸気圧6.4hPaとじめっじめの数値を叩き出しています。しかもこの時の視程はしっかり20.0km。

明らかに、このことの影響はそこまでないように思えます。

3.風速の影響?

("僕の")最後の砦は風速です。

8時の風速を見てください。5.5m/s。前後よりも風速が弱いのです。

...1の霧の話と関連してくるのですが、風速が弱いせいで(霧とはいいがたいですが)うまく流れてきた霧が別の場所に流されず残ってしまったのではないでしょうか?

その後でも、湿度と風速がこの条件を満たす時間はあります。ただ気温を見てください。だんだん上昇しています。この間に周りの気温も高くなり、蒸気霧の発生条件である『冷たい空気』が解消されてしまったという可能性は考えられないでしょうか?

まあ、それでも湿度が高くなっている部分があるんですけどね

とりあえず、僕の中では霧、湿度、風。この3つの兼ね合いで、8時は視程が低くなった。という結論に至りました。

○8時に視程が低くなった理由として考えられるもの

・日本海北部でできた蒸気霧が(運ばれてきた時は霧でなくなったとしても)直前までの西〜北の風によって運ばれてきた

・湿度が高くなった

・風速が8時に小さくなった

低気圧の発達

1.前線から

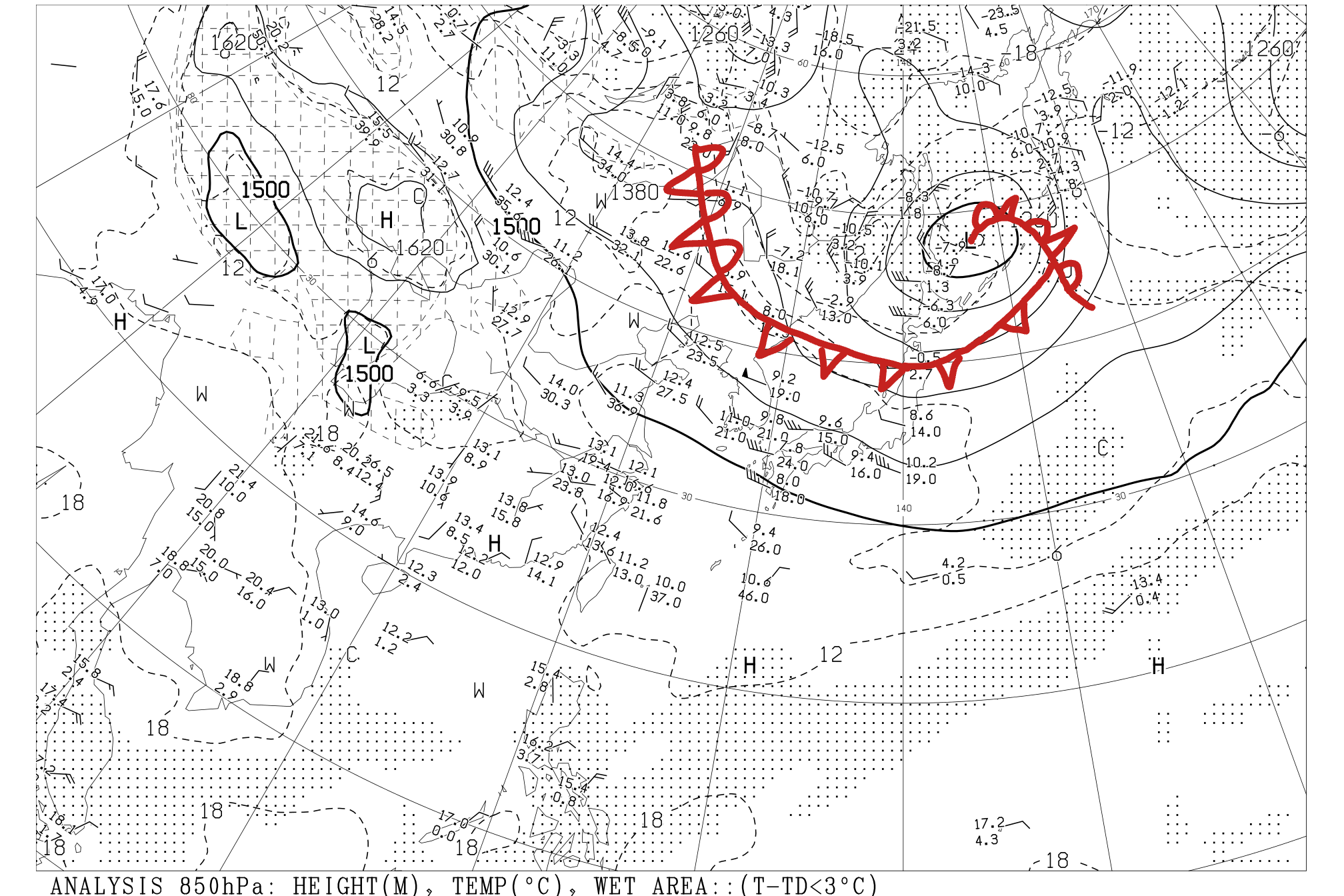

3月23日9時 地上天気図

先程も出てきた天気図です。視程からは一旦離れて、もう少し広く天気図を見てみたいと思います。

...最初、地上天気図からいろいろ読み取るときにも触れましたが、北海道の北東側にわりと大きい低気圧がありますよね。

これ、前線を伴っていないので一瞬熱帯低気圧かな?って思ってしまうんですが...

低気圧が進んできた方向的にそんなわけもない

んですよね。

あ、思いませんでした?

とにかく、温帯低気圧の可能性が高いわけです。

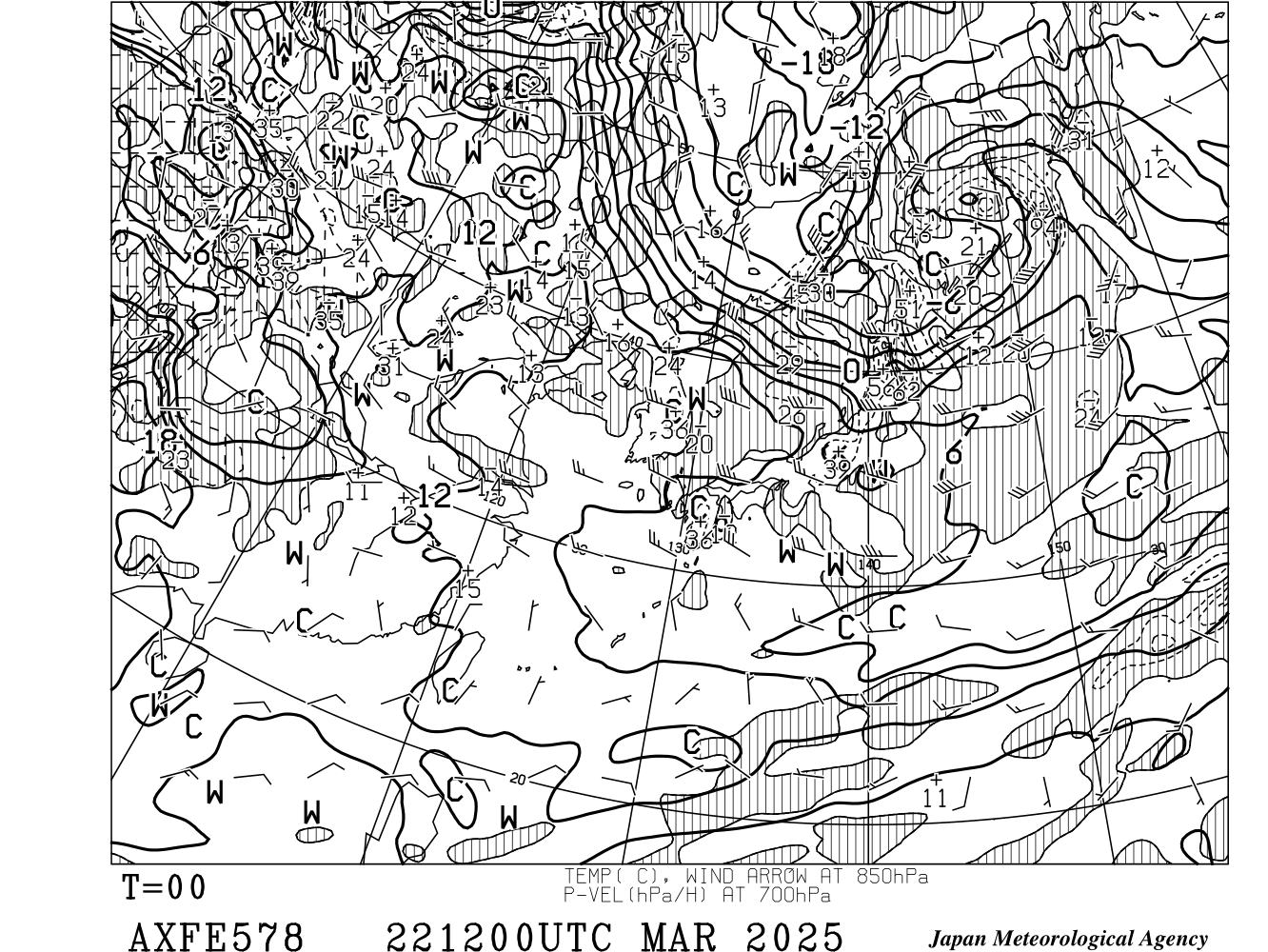

上空の構造を見てみます。

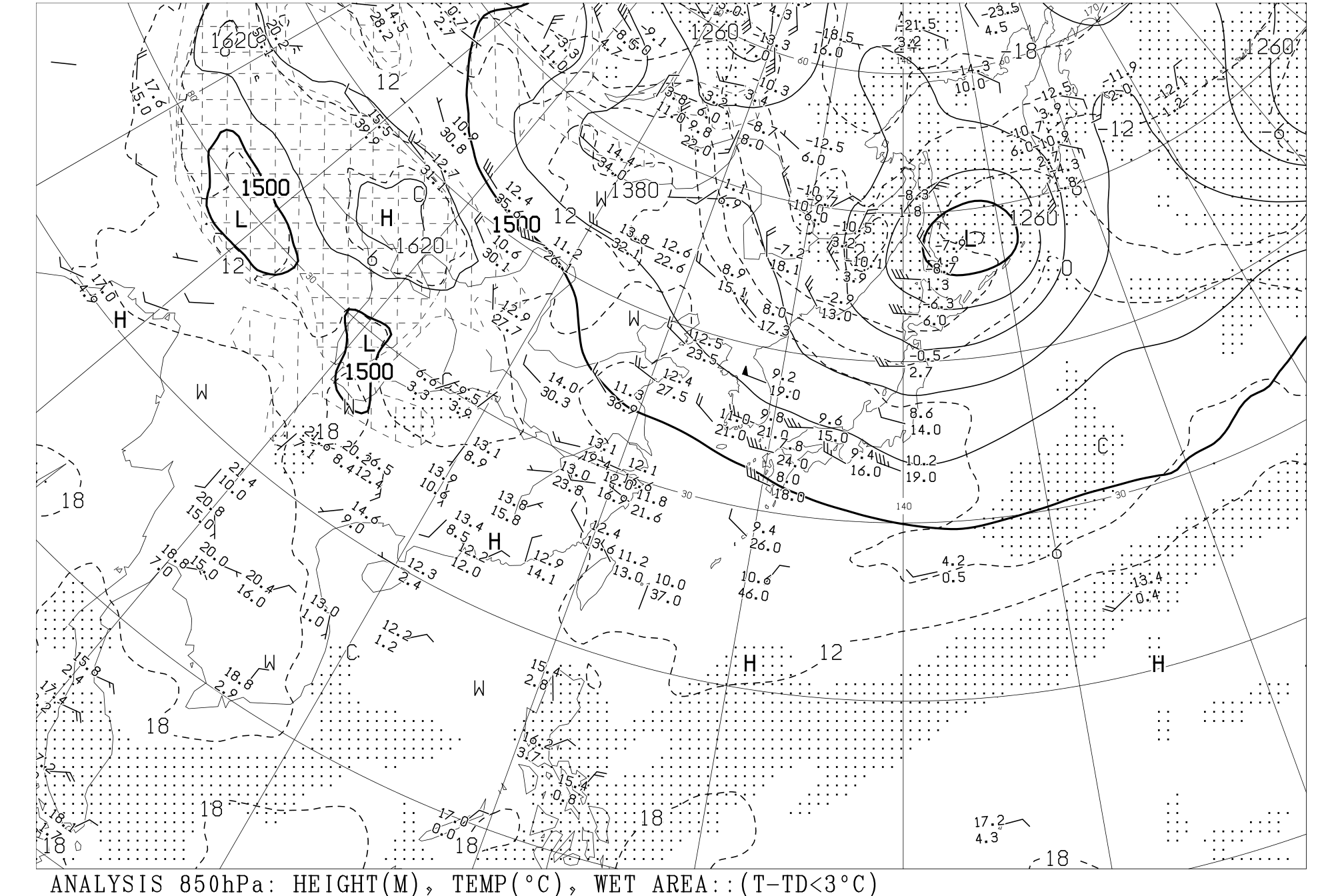

3月22日21時 850hPa高度・気温・湿数

低気圧付近を見てください。等温線(破線) が山なりになっているのがわかると思います。同時に山なりになっているところより北側の部分で概ね湿潤域(網掛け部分)になっています。

これは、温帯低気圧の特徴そのものですよね。

熱帯低気圧は前線を伴わず、下層から上層(対流圏)に向かってズドーンと気温が周囲より大きくなっています。

...ではこの温帯低気圧が今どういう状態なのかを知りたいので、前線を作図します。

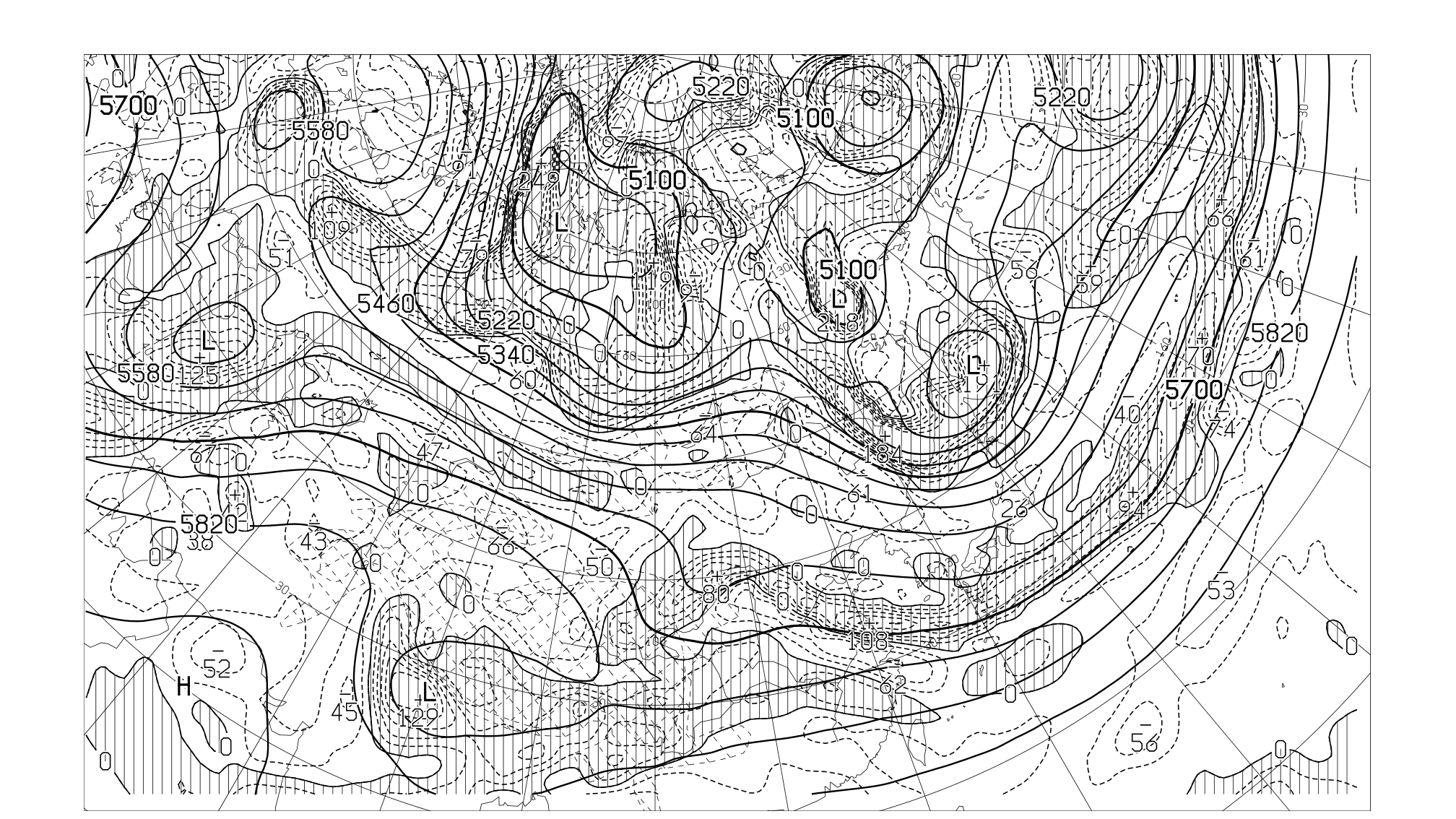

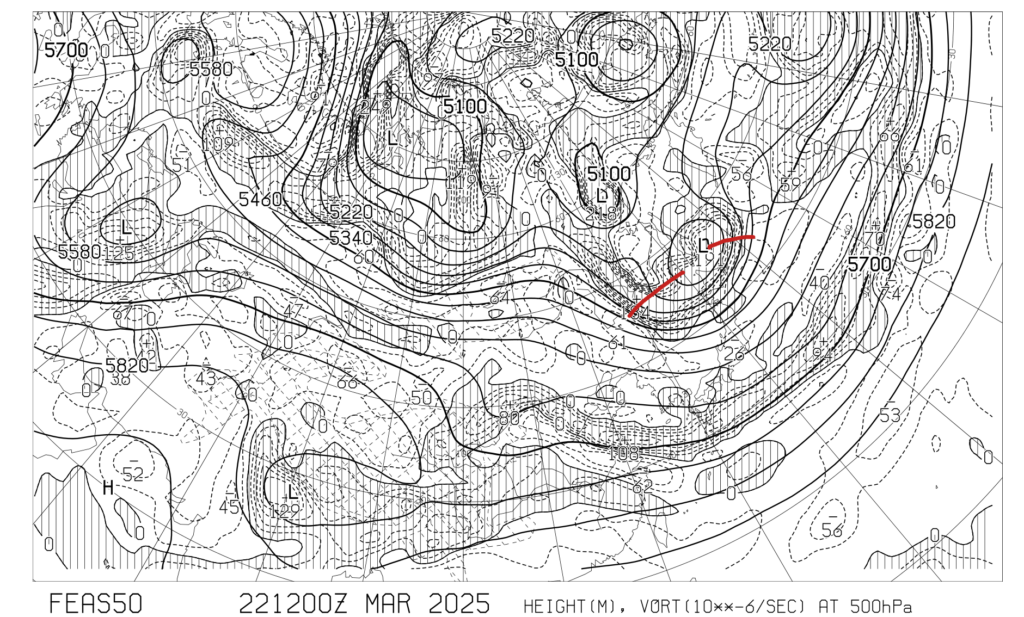

左(モバイルなら上):500hPa高度・渦度天気図

右(モバイルなら下):日本850hPa相当温位・風24時間予想図(初期時刻21日21時)

どちらも22日21時の状態

先程の850hPa高度、気温、湿数をこれらと組み合わせて考えると...

こんな感じですかね?

割と、500hPaで解析される強風軸は前線の閉塞点を通ることが多いです

閉塞前線ができているのでもう閉塞過程に入っていて、もうすぐ衰弱が始まる、みたいな感じですかね...?

500hPa強風軸(ある条件を満たせば正渦度域と負渦度域の境目で一般的に解析される)も中心の南側にありましたし。

では、500hPaトラフからも考えてみましょう。

2.500hPaトラフから

3月22日21時 500hPa高度・渦度天気図

ありゃ...?

トラフ、2つありますね。

あれ、ちょっと待ってください。ごちゃごちゃになりそうなのでここには示しませんが、22日21時の低気圧の中心気圧は980hPaでした。

3月23日9時 地上天気図

...974hPa。発達してますね。急速にとまではいかないものの、発達してますね。

なるほど、

1つ目のトラフが抜けたかと思ったら低気圧は2つ目のトラフを伴ってしまったんですね

別の日の地上天気図もみてみたんですが、この低気圧は(天気図に映っていた範囲で)一週間くらい存在していました。これでも意外と平均的なのかもしれませんね。

ただ、あくまで映っていた範囲でなので、もっと長く存在していたのだと思います。トラフを2つ伴ったおかげだと思います。

3.北海道と前線

最後に、低気圧の伴っていた前線の影響に触れたいと思います。

前線を解析したものの、第一地上に前線は描かれていませんでした

ということは、そんなしっかりしたものでもなかったのか?

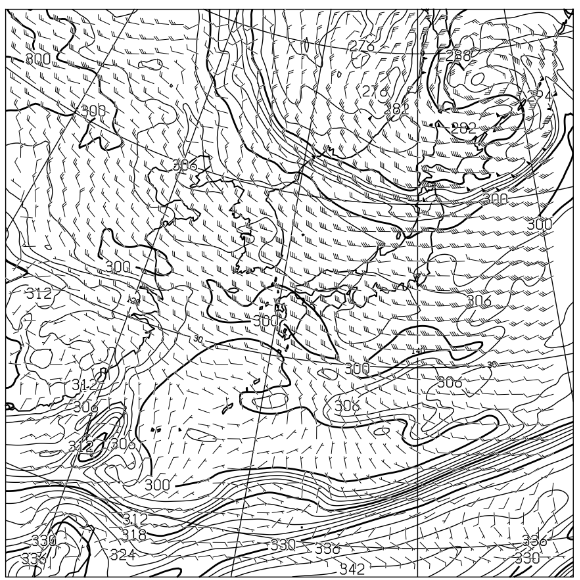

3月22日21時 極東850hPa気温・風、700hPa上昇流

北海道の南東側から西側にずっと等温線の集合帯が伸びていますね。そこの南縁が概ね前線に対応しています。

...700hPa上昇流域もあるのですが、極大値は-29hPa/hで、そこまでって感じではないですね。

と、言うことはです。この時間には上空に寒気が南下してきたのかもしれませんね。

北海道は寒冷前線の北側にありました。そして実際、

何度も示しますが札幌の23日の天気です。実際、この日は雪が降りました。

前線の影響なのかもしれませんね。

○北海道の北側の低気圧について

・22日21時時点でトラフを2つ伴っていて、温帯低気圧自体寿命が長かった可能性が高い

・寒冷前線は北海道の南東側から西に向かって伸びていて、上空に寒気が流入し、

23日雪が降ったと考えられる

まとめ

今回の考察は以下の通りです。

・日本海北部でできた蒸気霧が(運ばれてきた時は霧でなくなったとしても)西〜北の風によって運ばれてきて、湿度が高くなったのと風速が8時に小さくなったことが組み合わさって、23日の8時は視程が若干悪化した。

・北海道の北側を通っていった低気圧については、22日21時時点でトラフを2つ伴っていて、低気圧自体寿命が長かった可能性が高い。また北海道の天気については、寒冷前線は北海道の南東側から西に向かって伸びていて、上空に寒気が流入し、23日雪が降ったと考えられる。

文量自体はいつもより増やせたかなと思うのですが、もう少し触れたいと思ったところもありました。

例えば寒冷低気圧の話とか...

紹介、というのもおかしいかもしれませんが、気象現象ともっと深く関わってみたいです。

ちょうどいい気温になりますように...というのも無駄な願いですかね。

まあ、来月も頑張りましょう!