こんにちは。東京ではもう桜はほとんどないですかね...?

北の方なら、まだあるかもしれませんけど。

新年度が始まって一ヶ月が経とうとしています。夏レベルで暑い日もありますが、まだ春でしょうか。

今回は、4月20日〜4月22日の天気図を考察したいと思います。

※ド素人なので間違いを含む可能性がありますがご了承ください

また、このページで出てくる気象用語の解説は基本的にしていません

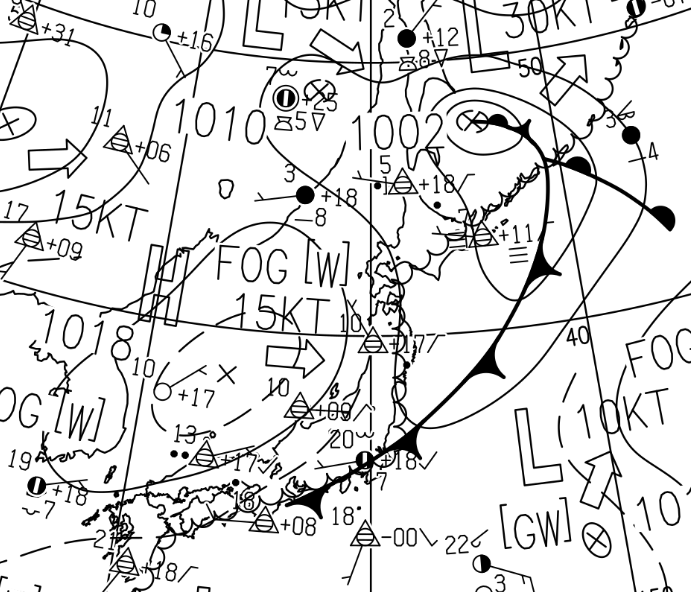

地上天気図(実況)

まず、3日分の実況の地上天気図を見ます。

20日21時 地上天気図

四国の南の方に中心気圧1010hPaの低気圧があって、東南東に25ノットで進んでいます。加えて、オホーツク海には(おそらく最盛期の)中心気圧1002hPaの低気圧があって、北東に30ノットで進んでいます。寒冷前線が長く南西に伸びていますね。

日本海には中心気圧1018hPaの高気圧があって15ノットで東進しています。また太平洋側に、中心気圧1012hPaの小さな低気圧が2つあり、ともに10ノットで進んでいます。

21日21時 地上天気図

...一見すると、さっきの2つの前線を伴っていた低気圧が合併したのかな?って思えるんですけど...

もっと細かく時系列で見てみると、20日に太平洋側に3つ、ほぼ南北方向に一直線で低気圧が並んでいますが、それの真ん中のやつだけ発達して、あとは衰弱していたことがわかりました(北の方にあったやつは最盛期迎えてましたし)。中心気圧は988hPaと低く、周辺の気圧傾度が大きくなっています。20日の時点で中心気圧1012hPaだったので24時間で気圧が24hPaも低下したことになります。つまり『急速に発達』しています(24時間なら20hPa下がることが基準)。この混んでいる等圧線がかかっているのは北海道の東側の一部分ですね。

高気圧は中心気圧1020hPaになって、まだ東進中です。

また、九州の西側あたりに前線の波動があります。低気圧ができそうなので注意が必要です。

22日21時 地上天気図

太平洋側の低気圧はまだ発達を続けていますが、等圧線がかかっているのは北方領土の一部分くらいです。すぐに離れるでしょう。

その低気圧が離れて、日本列島全体の気圧傾度は小さくなりました。また(太平洋側に高気圧があって)東側のほうが気圧が高く、等圧線の走向がほぼ南北方向なので、南風が吹いて気温が高くなったのではないでしょうか。

新潟の天気

前線上で下降流

次に示すのは20日21時の地上天気図です。

大きな低気圧がありますが、ちらほら過去天気が雨になっているところがあります(北海道のところとか)。

過去天気は6時間前から1時間前までの天気を指しますが、だいたい...3時間前はどのような気圧配置だったのでしょうか?

20日18時 地上天気図

寒冷前線の近くでは雨の地点がありますね。また、寒冷前線と温暖前線の間(暖域)にある東京ですが、曇になっています。

寒冷前線が来ていないのでパット見暖域って安定しているのかなって思いますけど、本当は全然そんなことありません。

もはや、湿潤で温暖な空気が広がっているので不安定です。東京では積雲(雄大積雲)が発生していますよね。

...さて、前線の近くでは天気が崩れることが多いですが、次を見てください。

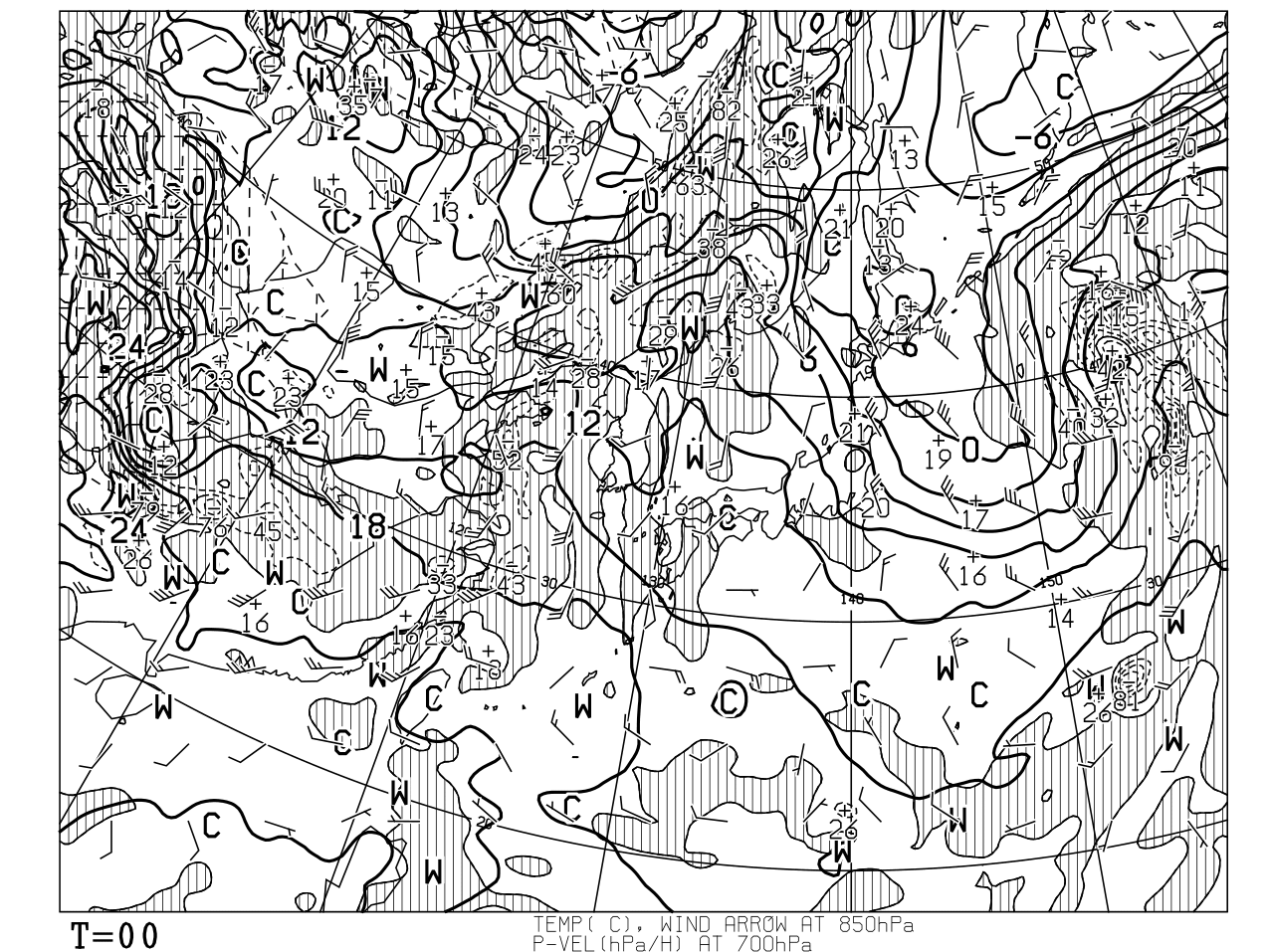

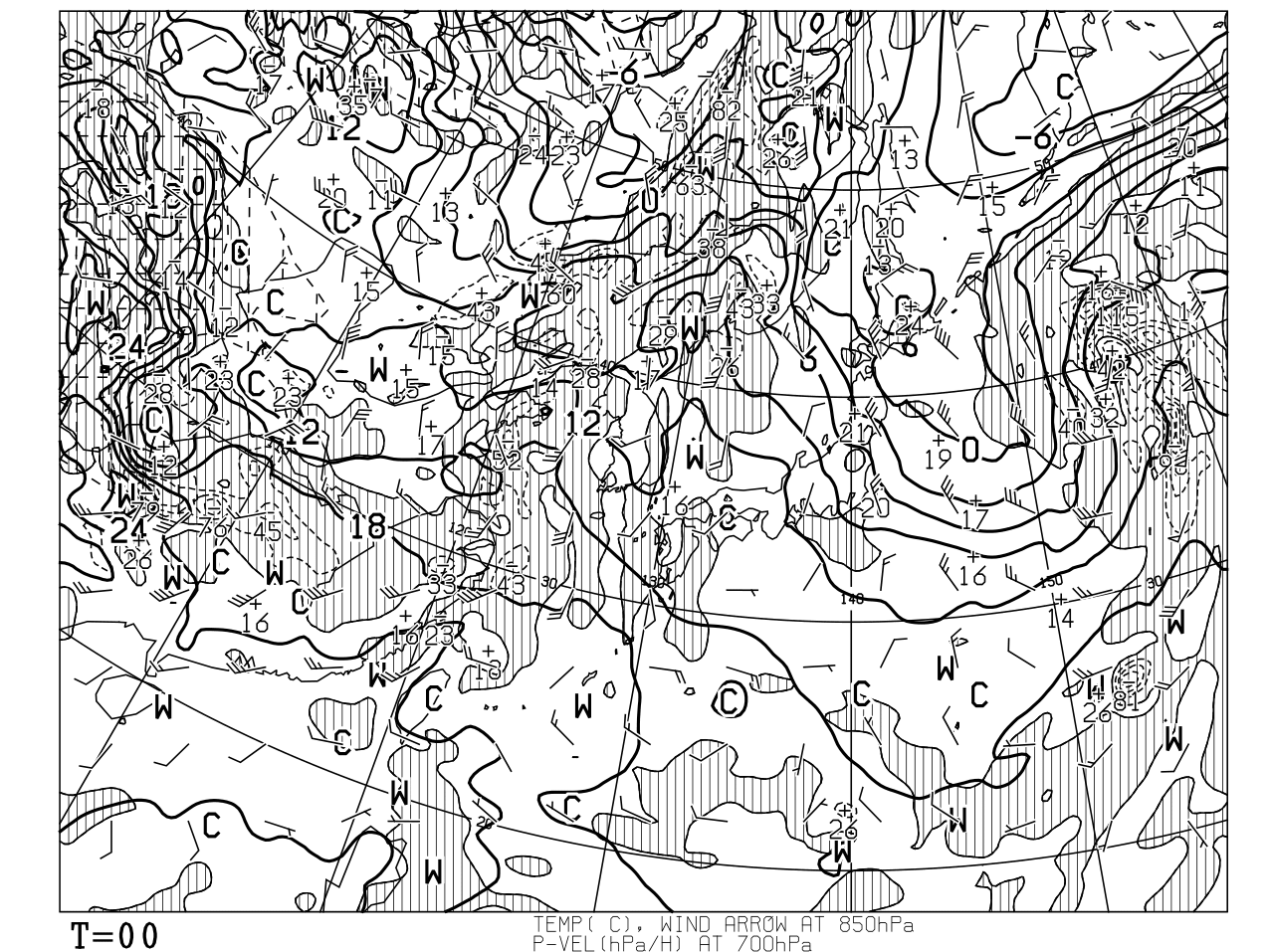

21日21時

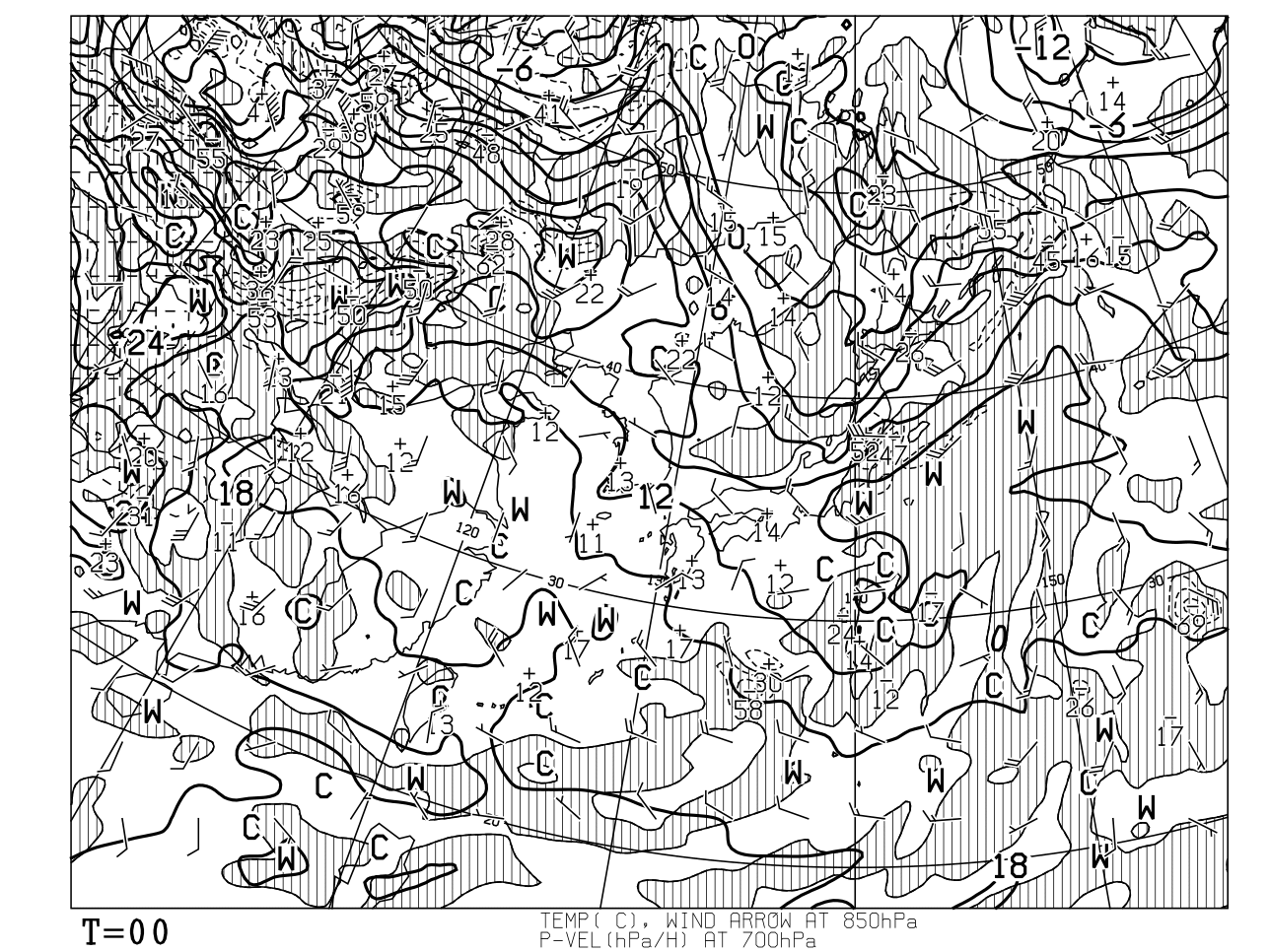

極東850hPa気温・風、700hPa上昇流(下)

500hPa高度・渦度(上)

上で、500hPaの正渦度領域が沿海州あたりから南南東に、太平洋に向かって長く伸びています。極大は新潟県にありますね。

それと対応して、下では850hPa等温線の集合帯が伸びています。風向的に、寒冷前線よりだと思います。

....さて、下の方の新潟県を見てください。

下降流域、ですね。700hPaは下層ですが、別に不思議なことではないです。

19日21時のこれは次のようになっています。

西日本や日本海そ上昇流域が覆っています。おそらく、この少し後に上昇流域は東日本も覆うと考えられます(衰弱するかもしれませんが)。

実際、気象庁のデータによると新潟県ではこのあとの20日に降水量合計7.5mmを観測しています。

なのであえて理由をつけるとすれば、21日に下降流域になっていた理由は

・そもそも、前線に向かっての収束もそんなに強くなかったから

・雲とかが衰弱していたから

この2つの兼ね合いが考えられるでしょうか。

ちなみに700hPaは高度にしてだいたい3000mくらい。

対して下層雲の高度は2000mまでと決められているので、雲が衰弱していたとして問題ないでしょう

地上天気図で

ちなみに前線帯については地上天気図でもその特徴を見ることができます。

21日21時 地上天気図

この赤い線くらいを境目にして、等圧線より東側で風速が強く、西側で弱くなっていると考えることができます。要するにシアーラインですね。

シアーラインは上空で前線帯になっていることもしばしば。ってことですね。

秋田の天気

1.秋田上空の気温

...さて、また気象庁のデータを参考にしますが、秋田県では23日の午前中、天気が雨でした。

この秋田県の雨は、どうして起こったのでしょうか。今回は、その少し前、22日21時の大気の状態について考えます。

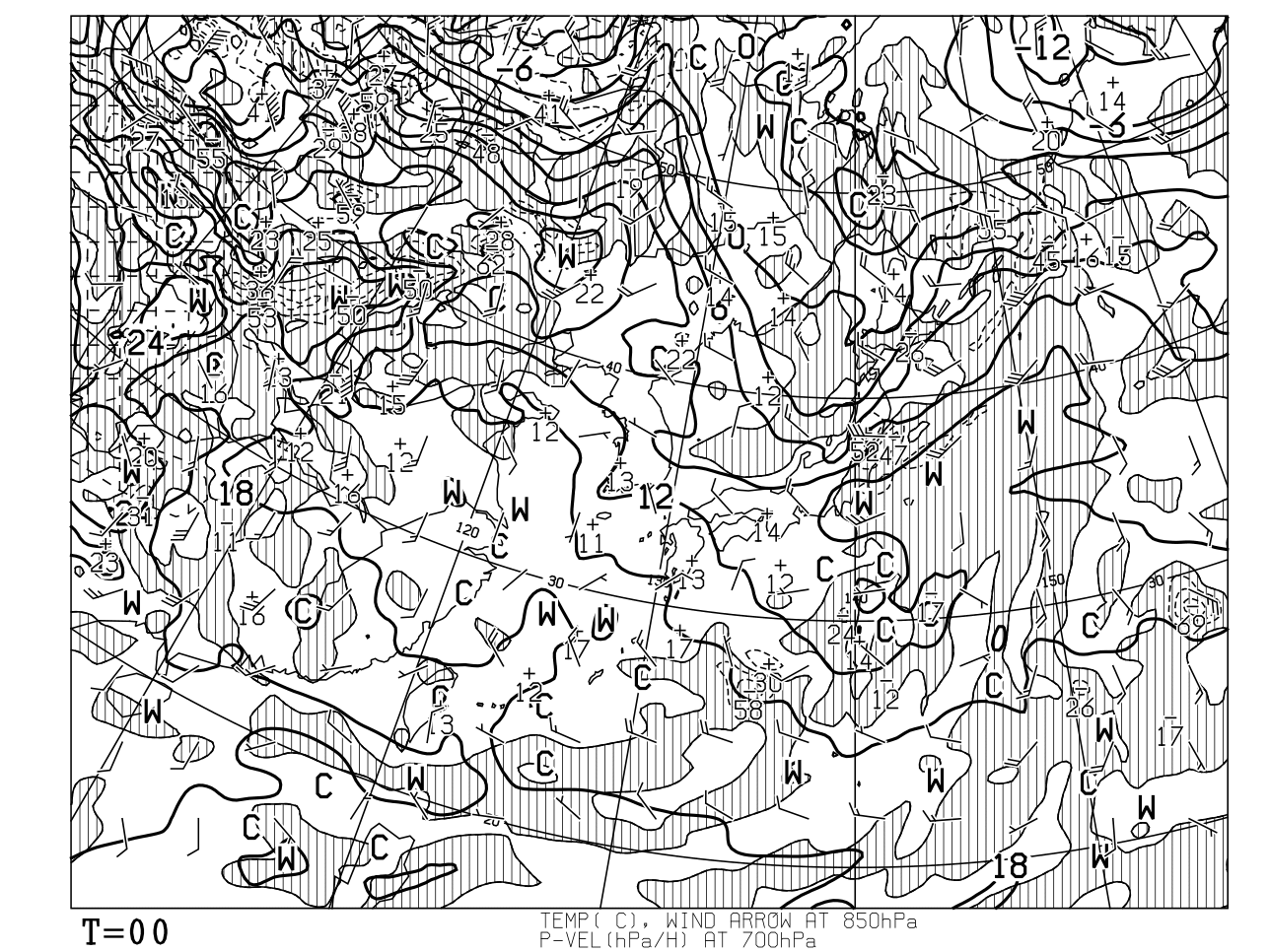

21日21時の850hPaの気温を見てください。

21日21時 極東850hPa気温・風、700hPa上昇流

北海道に寒気があります。この一日前はこのようになっています。

20日21時 極東850hPa気温・風、700hPa上昇流

21日に北海道上空にあった寒気の動きを見たいので、寒気全体の動き、基準として0℃の等温線の南下の仕方を見てみたいと思います(寒気核だけ追えばいいものではないので)。

20日と21日の21時を重ね合わせたものです(若干ずれてますが...)。赤線と黄線が0℃の等温線です。概ね、同じような南側に凸の形で寒気が移動しているのがわかりでしょうか?

なので、まったく同じ形で移動していると仮定して、ここからの寒気の動きを予測します。(この天気図の22日以降のデータはないので...)

...低気圧の中心位置も考慮して、22日21時の0℃の等温線をだいたいですが予測したものが以下です。

緑の点は低気圧の20日21時〜22日21時の中心位置です(西側から順番に)。20日と21日の中心位置の違いが赤線の凸になっている点と黄線の凸になっている点の違いと似ていますよね。ただ全体として低気圧は発達していて、低気圧後面の寒気も強まっていると考えられるのでちょっとだけ寒気のほうが南に移動しているのがわかると思います。21日〜22日にもその特徴を適用しました(やりすぎな気もしますが、周辺の気圧傾度もまあまあ強くなっていますし寒気の南下も強くなっているかもしれません)。

0℃線から考えるに、秋田上空の気温はだいたい...9〜12℃くらいでしょうか?

2.秋田上空の不安定さ

さて、今回は雨の原因になりうる対流に関して考えます。対流は主に条件付不安定か、絶対不安定になっているときに発生します。

まずは、秋田上空の気温減率を知る必要があります。

要するに、上空に行くに連れどのくらい気温が低くなっているかですね。

22日21時 地上天気図

少し見づらいですが、このとき秋田の地上での気温は17℃だったようです(気象庁の小数部分まで出しているデータでは17.4℃)。

...さっきまで考えていた気温(9〜12℃)は850hPaのもの。850hPaはだいたい高度にして1500mくらいです。つまり、1kmでどのくらい気温が下がったかを求めると(850hPaの気温はわかりやすく10℃と仮定します)、

$$(17-10)÷1.5≒4.6$$

4.6℃/kmとわかります。

でも正直な話条件付き不安定になるためにも気温減率は5くらいは必要

微妙なラインですね(ちなみに17.4℃で計算すると4.9くらい)。

事実、さっき850hPaを求めたとき、結構、850hPaの気温は低めに出しました。なので、余計に不安定であった可能性は薄れてしまいます。

結局のところこれは対流の問題じゃないのかもしれません。

3.上昇流域の影響

最後に考えたのが、さっきの章で考察した前線帯の影響です。

21日21時 極東850hPa気温・風、700hPa上昇流

この前線帯とさっきの寒気っておんなじように移動していますよね。ある種の寒気の一部なのでそりゃそうです。

さて、この寒気がもう少し東に移動したら、秋田県に直撃すると思いませんか?

...いや、ちょっと待ってください。前線帯とはいいつつ、西側の方では温度傾度が小さいです。もう少し目を遠ざけてみたらわかります。

でっかい、上昇流域があります

長くなるかもしれないので割愛しますが、この上昇流域に対応してまた、地上天気図にシアーラインがありました。

でもそれにしても大きいですね。ここらへんは低気圧が2つ(予測されているもの含むと3つ)ありましたが、そのせいでしょうか。

20日の時点ではこれです。

20日21時 極東850hPa気温・風、700hPa上昇流

地上天気図と重ね合わせると、やっぱり低気圧と対応していそうです。

なので22日21時の地上天気図を見ます。

22日21時 地上天気図

低気圧は日本列島を覆ってはいないものの、近づいてきています。近づくことによる上昇流が雨を降らしたと考えることもできそうです。

まとめ

今日の考察。

・850hPaにあった前線帯は

・前線に向かっての収束もそんなに強くなかった。

・それに伴って雲ができていたが衰弱して、前線帯上で下降流になっていた可能性あり。

・その前線帯は上空の寒気に伴うもの。

・秋田県に23日の午前中降った雨は

・寒気の移流による大気の不安定が原因ではなく、低気圧の接近が原因と考えられる。

また、最近は多めに用いていますが、今回出てきた気温や降水の有無、降水量のデータの出典は次のとおりです。

『気象庁|過去の気象データ検索』(https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php)

今回は割と同じようなデータを頻繁に用いていたと思います。同じデータからこんなにいろいろ情報を読み取れるという気付きもありましたが、もっといろんなデータを上手に扱えるようになりたいです。

ではまた1ヶ月後!1ヶ月後はもう...夏の入口くらいの気温になっているんでしょうかね。