こんにちは。紫外線が強すぎてまだ夏本番が来ていないということにゾットします

暑すぎます。

運動会シーズンの学校も多いかと思います。今年暑くなるの早くないですか?

まだ梅雨入りしていない地域もたくさんあるのに...

今回は5月19日〜21日の天気図を考察していきます。

※ド素人なので間違いを含む可能性がありますがご了承ください

また、このページで出てくる気象用語の解説は基本的にしていません

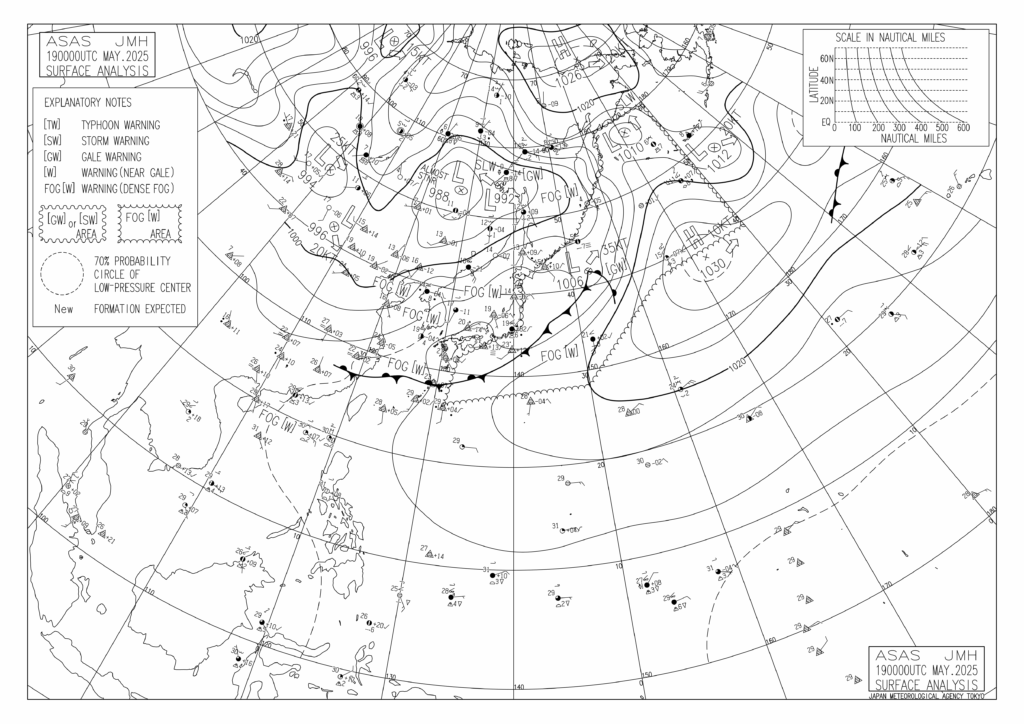

地上天気図(実況)

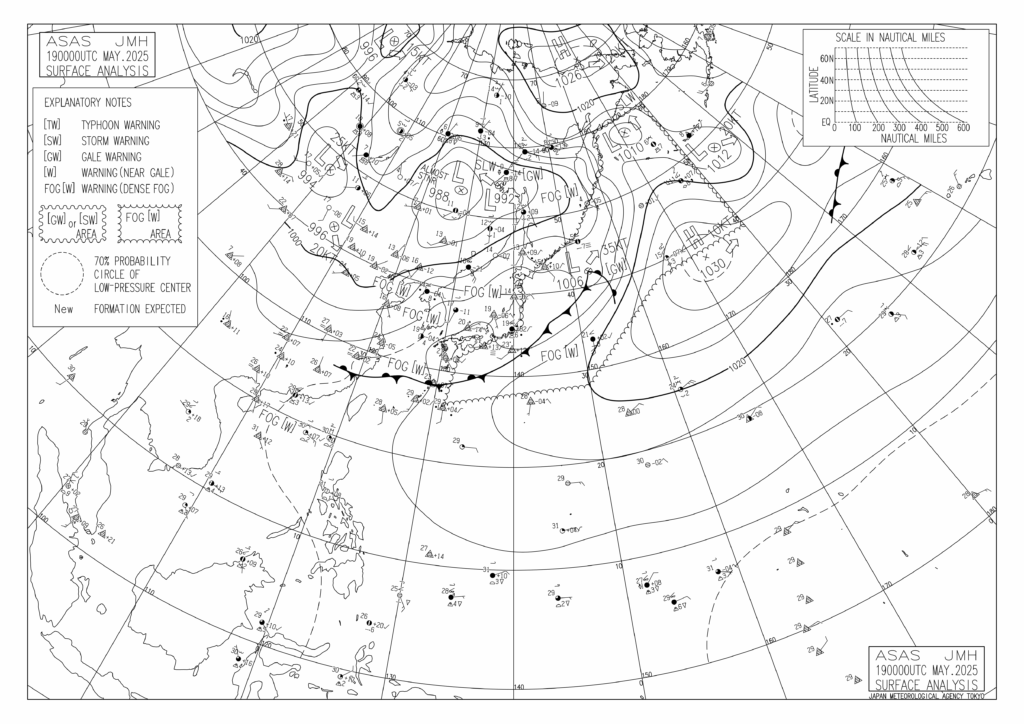

19日9時 地上天気図

北海道の東側に1006hPaで35ノットで北東進中の低気圧があり、中心から南西側に長く寒冷前線がのびています。東シナ海あたりを中心に停滞前線になっています。

また、東の方に太平洋高気圧があって張り出しています。...西日本には、それに伴った気圧の尾根があります。

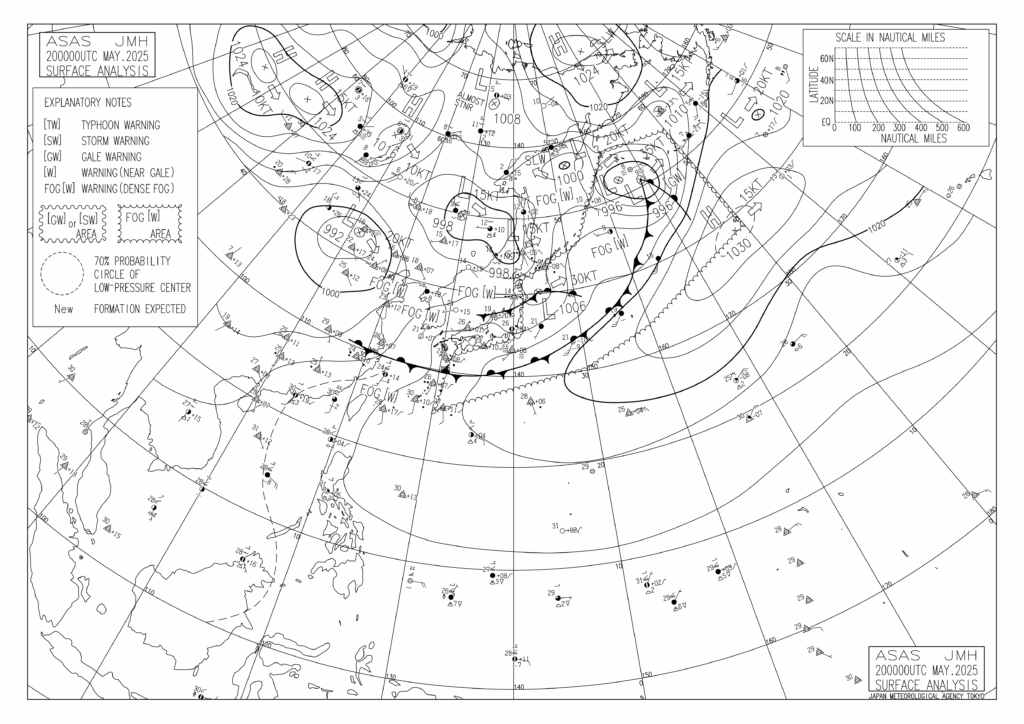

20日9時 地上天気図

秋田県の東側に1006hPaの低気圧が発生して、30ノットで東北東進しています。それに伴った寒冷前線が本州を横切っています。

また北海道の東側にあった低気圧は発達を続けていて、停滞前線がのびています。

日本海北部には998hPaの低気圧があって、東北東に15ノットで進んでいます。

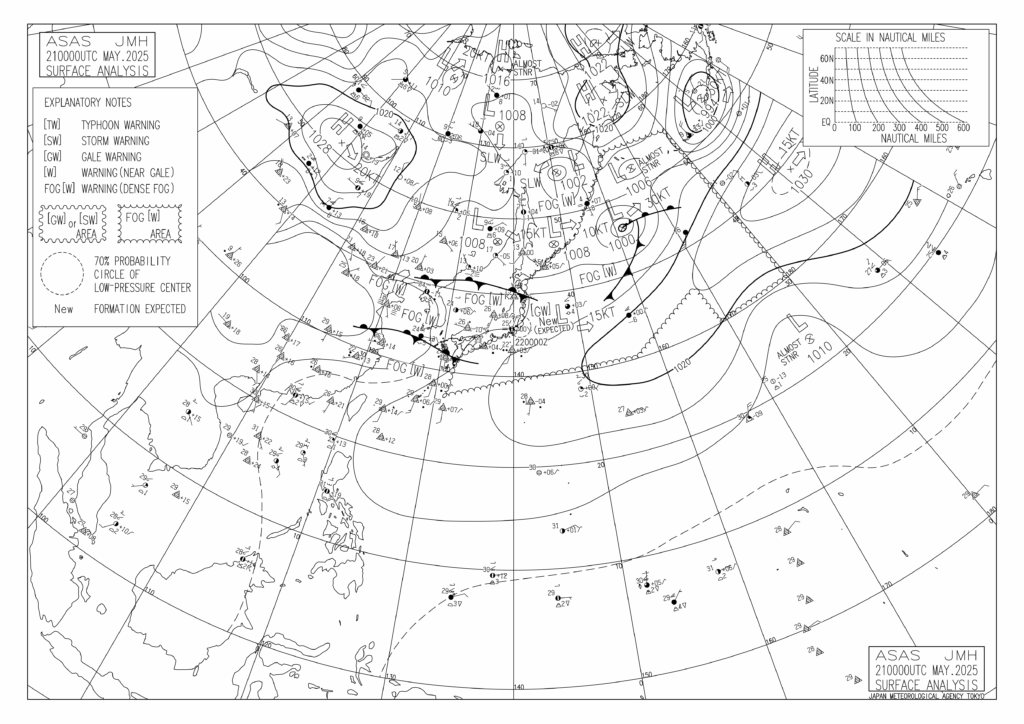

21日9時 地上天気図

東シナ海の停滞前線が寒冷前線から離れ、日本海北部あたりにもう一つ停滞前線ができています。2つの前線を伴っていた低気圧は日本列島から離れてほぼ影響がなくなったように思えます。

西日本にあった気圧の尾根は少し解消されました。

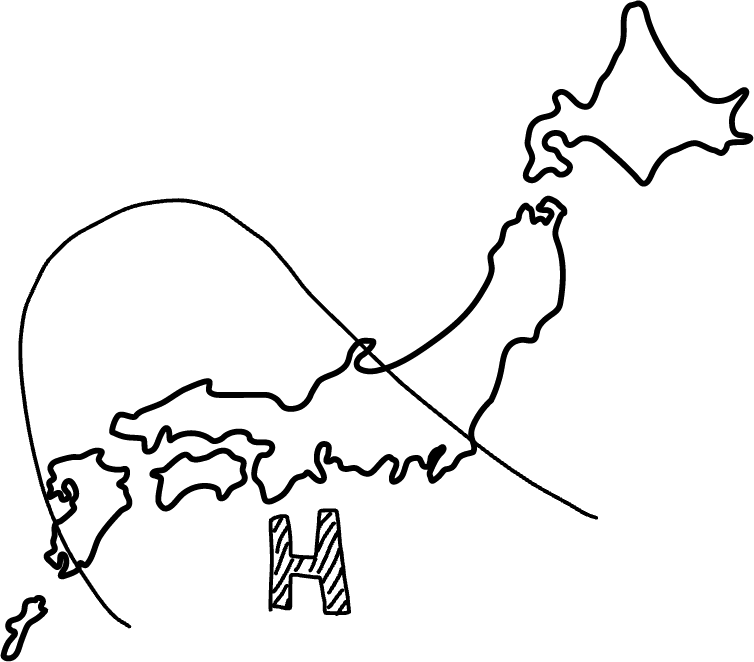

西日本の高圧部

さて、先程も触れましたが、19日〜20日あたりで、西日本に気圧の尾根がみられました。この気圧の尾根ができた原因を探りたいと思います。

なぜかといえば、これはいわゆる『クジラの尾』なのか、ただの気圧の尾根なのか、確かめたいからです。

1.クジラの尾?

まず似てるなと思ったのが『クジラの尾』です。

クジラの尾は、下の図のように高気圧の尾根がクジラの尻尾のように膨らんでいる気圧配置のことです。

...これだととてもクジラの尻尾には見えないかもしれませんが、まあそこはおいといて...

これが現れるとこの尾根の範囲では気温が高くなると言われています。というのも、これが現れる原因としてチベット高気圧の影響が挙げられるからです。

チベット高気圧はアジアとかアフリカあたりの大きな高気圧。春から夏に勢力を強めます。夏にこのチベット高気圧が西日本まで勢力を強めてくると、クジラの尾根ができるというわけです。

19日9時 地上天気図

なのでこのクジラの尾による気圧の尾根の可能性を疑います。チベット高気圧の存在を確かめたいですね。

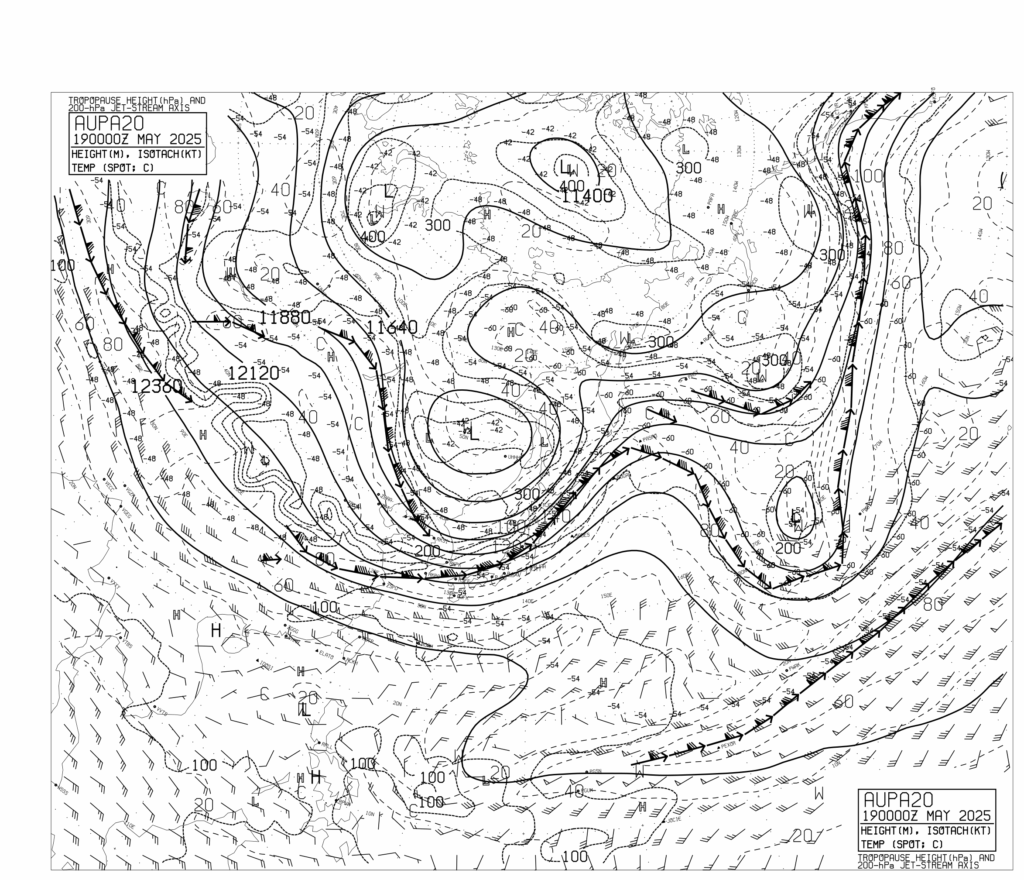

チベット高気圧は対流圏上層、つまり100hPaとか200hPaとかに現れます。今回は200hPaの高層天気図を見たいと思います(100hPaのものは手に入りませんでした汗)。

19日9時 アジア太平洋200hPa高度・気温・風・圏界面天気図

...あまり目立ったものはなさそうですね。この画像で言えば左下に大きそうな高気圧がありますけど、日本列島に影響がありそうってほどではないです(南過ぎます)。

もしかしたら、大陸にある大きな低気圧のせいで張り出すのが防がれてるのかもしれませんね。→→で表されていますがジェット気流も大きく蛇行しています。

(脱線しますが、地上天気図ではALMOST STNR(ほとんど停滞)となっていますし、ジェット気流も地上低気圧中心の南の方を通っているのでこの低気圧はもう衰弱しそうですね。)

事実として、この付近ではあまり気温は高くなっていないみたいです。

19日9時 地上天気図

真ん中のやつ(ここでは三角が多いですね)の左上が気温です。21℃とかで夏日(25℃)にも届いていませんね。

というわけで、チベット高気圧の影響は少なそうなのでクジラの尾というのは否定されました。

2.上空に原因?

結論から言いますが、おそらくこれが正解です。

まずこれを見てください。

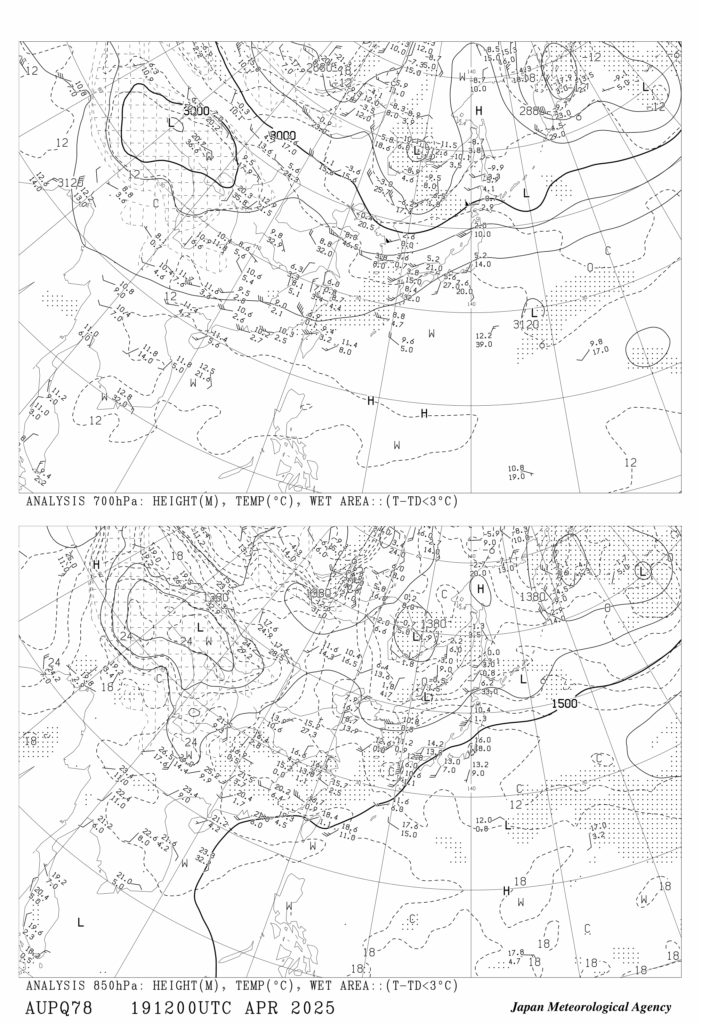

19時21時

アジア850hPa・700hPa高度・気温・風・湿数天気図

中から上層の天気図です。

大前提として、この19時21時は地上天気図で気圧の尾根が見られた19日9時〜20時9時の間です。

まず上の700hPaの方を見てください。気圧の尾根に対応している所は湿数(矢羽根の中心の右下)が21.0℃とか19.0℃とか、すごい数字になっています。乾燥していますね。

同じく850hPaの方も13.8℃...

中〜下層ではかなり乾燥しているようです。

...おそらく、気圧の尾根の原因はこの上空での乾燥空気の流入と考えられます。というのも、勘違いしやすいのですが乾燥空気というのは湿潤空気よりも重いからです。

そもそも、簡単に言えば気圧はそこより上の高度にある空気の重さです。上空が乾燥していれば地上でも気圧が高くなるのです。

ちなみに、20日9時の上空の様子がこれです。

20日9時

アジア850hPa・700hPa高度・気温・風・湿数天気図

少し見ればわかるのですが、全然上空は乾燥していません。

...なんとなく、上空の方(700hPa)が湿潤域は狭いですよね。おそらく、下層からどんどん湿潤域になったのだと思います。

この状況でもある程度地上では気圧の尾根になっていたので、もしかしたら他の原因もあるかもしれませんが、この時も湿潤域になりかけの時だったので、主な理由はやはり乾燥空気だと思います。

乾燥空気が弱まった途端に気圧の尾根がなくなった(21日9時)ので。

というわけで、地上に気圧の尾根が現れた理由は上空の乾燥空気の流入、と考えられます。

梅雨前線?

地上天気図にずっとあった日本列島の南の停滞前線は梅雨前線なのでしょうか。

そもそも梅雨前線の仕組みを兼ね備えているのか気になります。

1.梅雨前線の構造

さて、まずその梅雨前線の仕組みについてですが...

とりあえず、前線というのは寒気と暖気がぶつかりあってできるのが一般的かと思います。ただ、別にそれだけが前線のできる原因というわけではなくて、性質の違う空気がぶつかりあっていればそれは前線なんです。例えば湿潤空気と乾燥空気がぶつかりあってできたりします。

梅雨前線は、湿潤空気と乾燥空気の前線、寒気と暖気の前線、どちらも兼ね備えた珍しいタイプです。というのは、西側と東側で性質が違うのです。

まず西側(西日本側以西)。西側の梅雨前線は、インドからチベット高原を南側から周ってくる気流と、北側から周ってくる気流がぶつかってできています。北側の気流のほうが南側の気流よりも乾燥していて、前線付近では水蒸気量の傾度が大きくなっています。

そして東側(東日本側以東)は、太平洋高気圧の縁を周ってくる南西の気流と、オホーツク海高気圧から南下してくる気流がぶつかってできています。太平洋高気圧の気流のほうが温度が高く、オホーツク海高気圧の気流の方が温度が低いので、前線付近では気温の傾度が大きくなっています。

これを頭においておいて、この構造を兼ね備えているのか、確かめていきたいと思います。

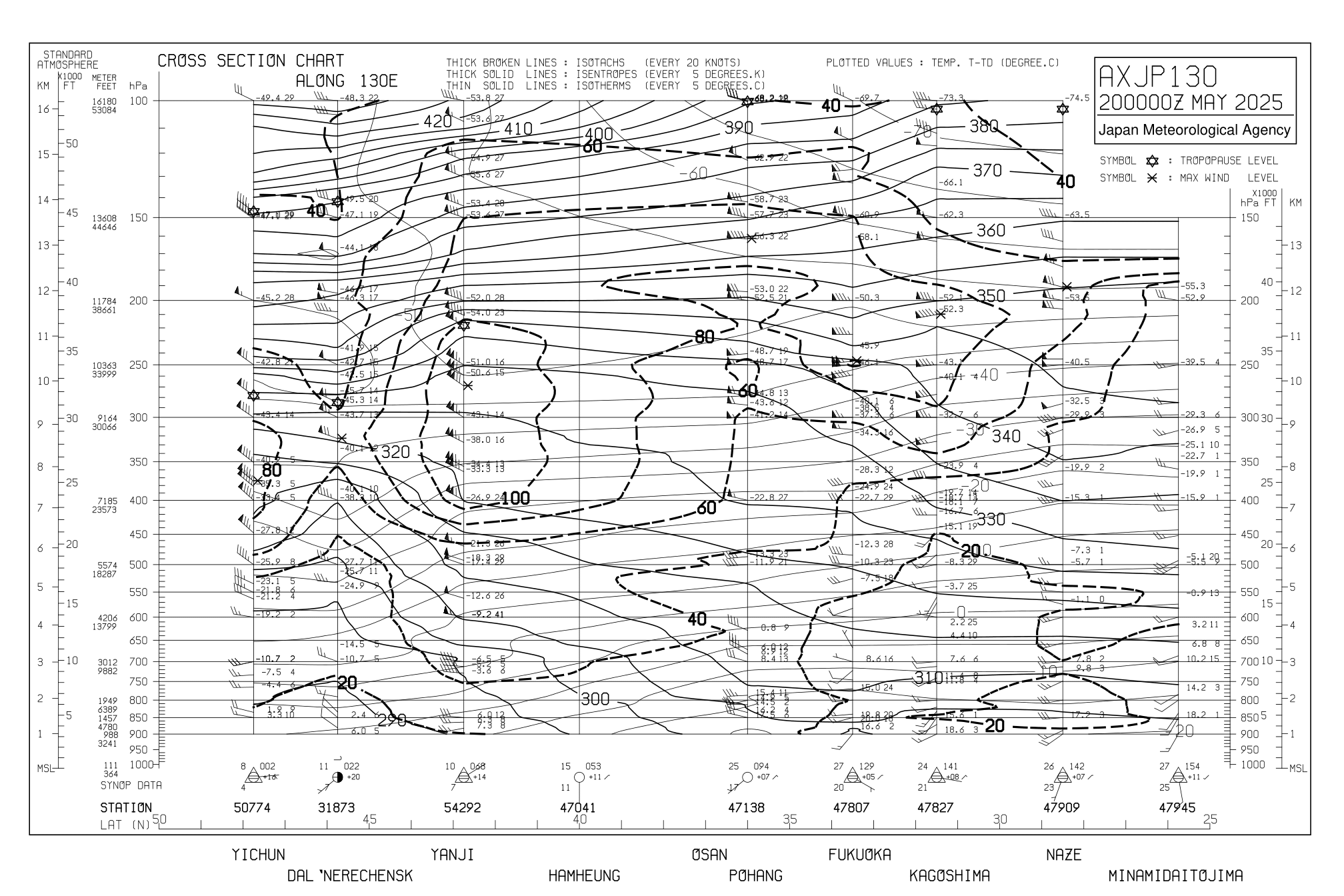

2.緯度130度

20日9時 高層断面図 東経130度

20日9時は、東経130度では停滞前線はほぼ北緯30度の場所にありました。

東経130度は日本列島から見れば西側にあり、西日本の特徴は水蒸気量の傾度が大きいことでした。ここでは水蒸気量の代わりに湿数を用いることにします。

湿数は、矢羽の右側に気温があるのですが、そのもう一つ右側にあります。

下に目盛りがあって30度のところの上を見てみるのですが...上空では北側で乾燥、南側で湿潤であることがわかると思います。湿数が明らかに差がありますよね。

ちなみに、先程の章で乾燥空気の流入について考察しましたが、その流入は前線によるものだったのかもしれませんね。

3.緯度140度

20日9時 高層断面図 東経140度

さて、東経140度では、停滞前線はだいたい北緯31度くらいのところにありました。

東経140度は東のほうなので温度傾度が梅雨前線なら大きくあるべきです。

この図では当温線は細い実線です。ただ...北緯31度のところではそこまで温度傾度が強くは見えません。

そのちょっと北側の北緯35〜40度のところは南北の温度傾度が大きいのですが...

ただ、上空の方ではちょっと気温傾度が大きくなっている場所もあるので、前線となっている原因ではあるのでしょう。しかし、これくらいのものなら東経130度でも見られました。

なので、しっかりとした梅雨前線とは言い難いと考えました。上空で少し傾度が大きくなっているのは地衡風の関係によるものと考えられます。周辺でだんだん高度とともに風速が大きくなっていっているのもそのせいでしょう。

4.実際はどうだったのか?

結局、どこかで梅雨入りはしていたのでしょうか?

『令和7年の梅雨入りと梅雨明け(速報値) - 気象庁 https://www.data.jma.go.jp/cpd/baiu/sokuhou_baiu.html』によると、沖縄では梅雨入りは5月22日頃だったそうです(速報値)。平年よりはかなり遅いそう。

...いやさっき見てたのよりちょっと遅い!

というわけで、22日の地上天気図を示したいと思います。

22日9時 地上天気図

四国の南側に新しい低気圧が発生しています。これに伴っている前線は先程まで見ていた前線とは異なります。やっぱり先程の前線は梅雨前線ではなかったようですね。

まとめ

今回は以下のような考察となりました。

・19日〜20日ごろ西日本に気圧の尾根ができていたのは上空の乾燥空気の流入によるもの。前線の形成にも関わっていると見られた。

・この期間の近くで沖縄が梅雨入りしていたが、この期間に日本の南岸にあった前線が梅雨前であるとは考えにくい。

梅雨前線の形成に関する説明の部分でもありましたが、梅雨前線の構成にはやはりオホーツク海高気圧が強く関わってくるようです。

どんどん梅雨入りしていく時はオホーツク海にオホーツク海高気圧が形成されます。それが抜けていけば梅雨明けが近くなってきます。

梅雨前線を見守るためにオホーツク海高気圧を追っていきたいと思います。

ではまた1ヶ月後!1ヶ月後は沖縄は梅雨、明けてますかね...?