こんにちは。学校は夏休みに入りました。

夏至も過ぎました。

できるだけ早く涼しくなってほしいです。

今回は7月20日〜23日の天気、また7月〜8月の天気の傾向を考察していきます。

※ド素人なので間違いを含む可能性がありますがご了承ください

また、このページで出てくる気象用語の解説は基本的にしていません

地上天気図について

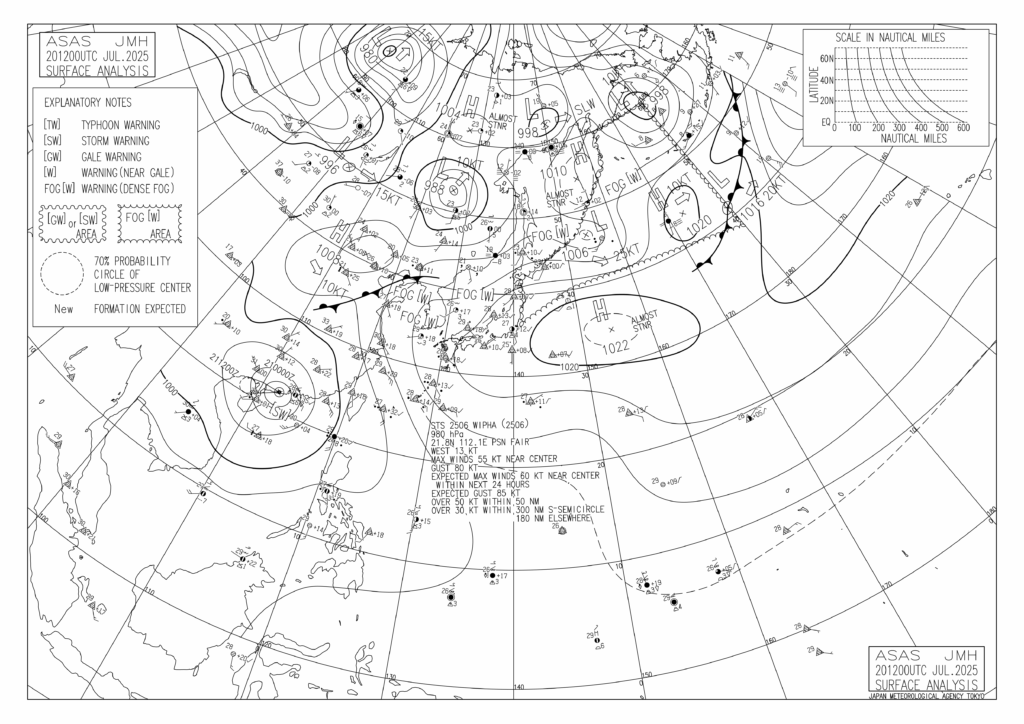

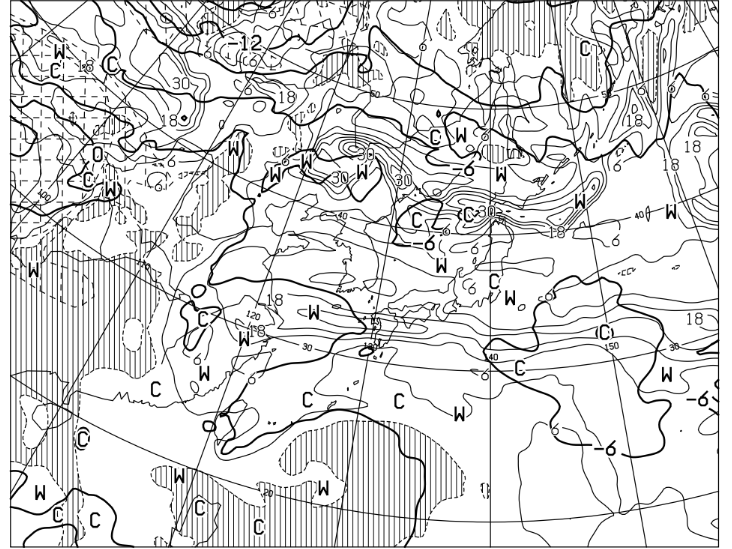

20日21時 地上天気図

当たり前のように太平洋高気圧が張り出していて、地点ごとの気圧の変化を見てみると6時間前よりも上昇しているところばっかりなので太平洋高気圧がより張り出してきたと考えられます。気温もあがったのではないでしょうか。

また華南の海岸付近に台風がありますが、太平洋高気圧の影響で日本あたりに影響はないように思えます。

あと、日本海中部に気圧の谷がありますね。

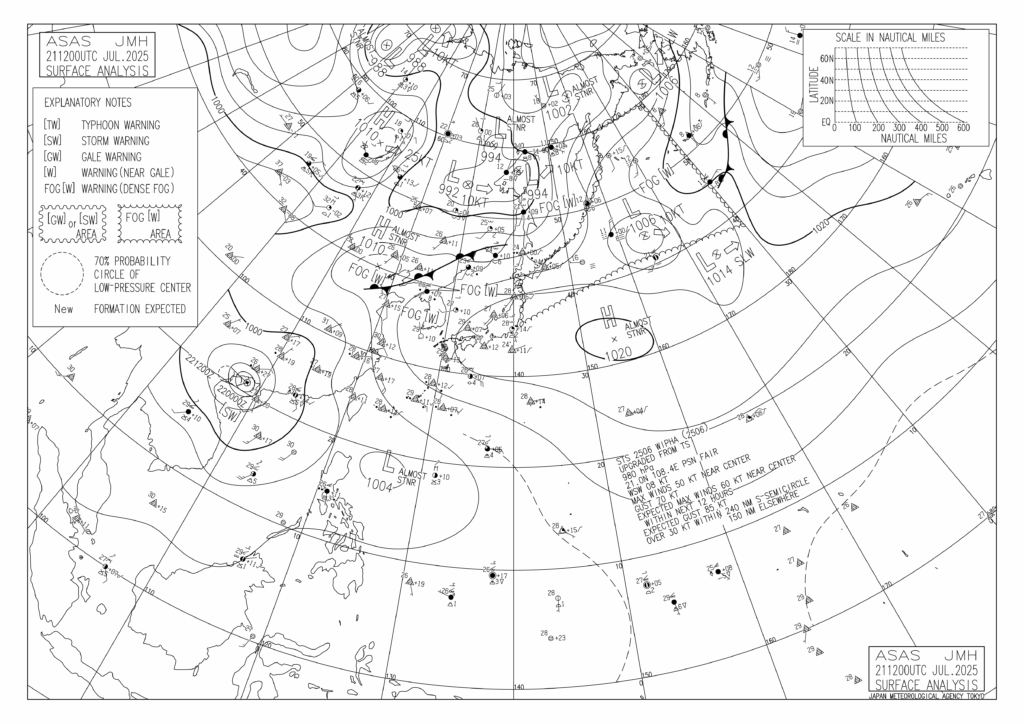

21日21時 地上天気図

太平洋高気圧の1020hPaの等圧線がつくる領域は小さくなって、太平洋高気圧は20日より勢力を弱めたみたいです。ただし、1016hPaの等圧線の大きさはそこまで変わっておらず、太平洋高気圧周辺の気圧傾度が小さくなったことがわかります。その周辺は依然大きいままです。

また、日本海中部にあった気圧の谷はほぼなくなりました。

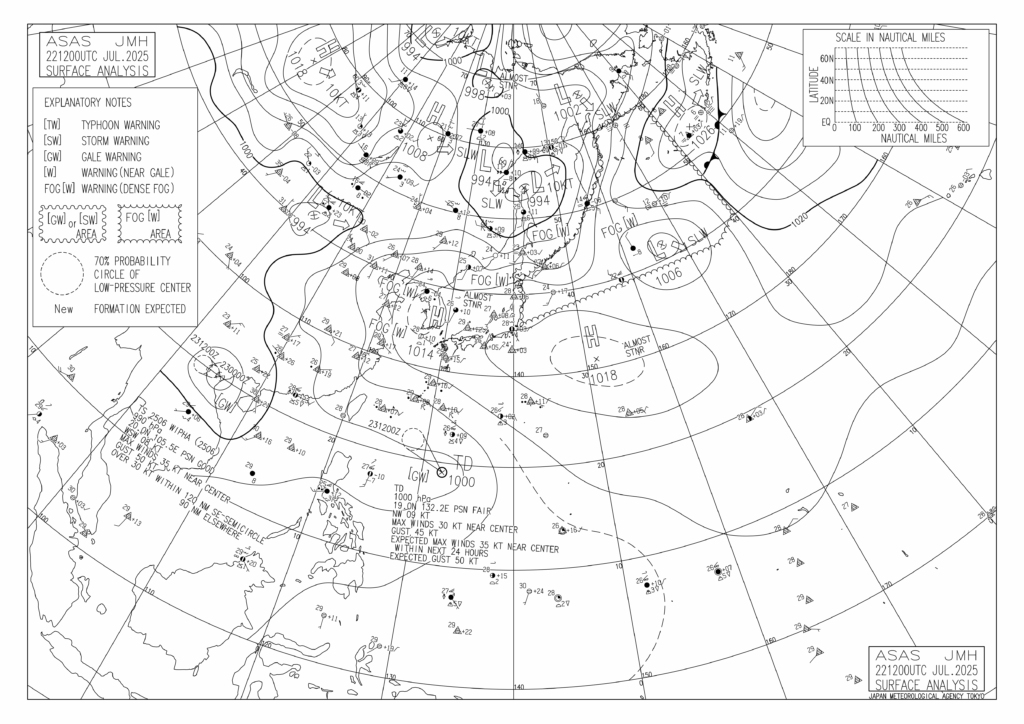

22日21時 地上天気図

大陸の方から移動してきた1014hPaの高気圧と太平洋高気圧に挟まれて西日本は周りより気圧が低くなっています。また太平洋高気圧の周辺では高温多湿で天気が悪くなりやすいので、それと重なって西日本では悪天候になっている場所が多いのではないかと予想できます。実際、東京では雲量が9〜10くらいであり、中層には高積雲があるのでもしかしたら天気が崩れるかもしれません。

三重の雷

1.雷雲の表示について

22日の翌日、23日に、三重では雷電がありました。

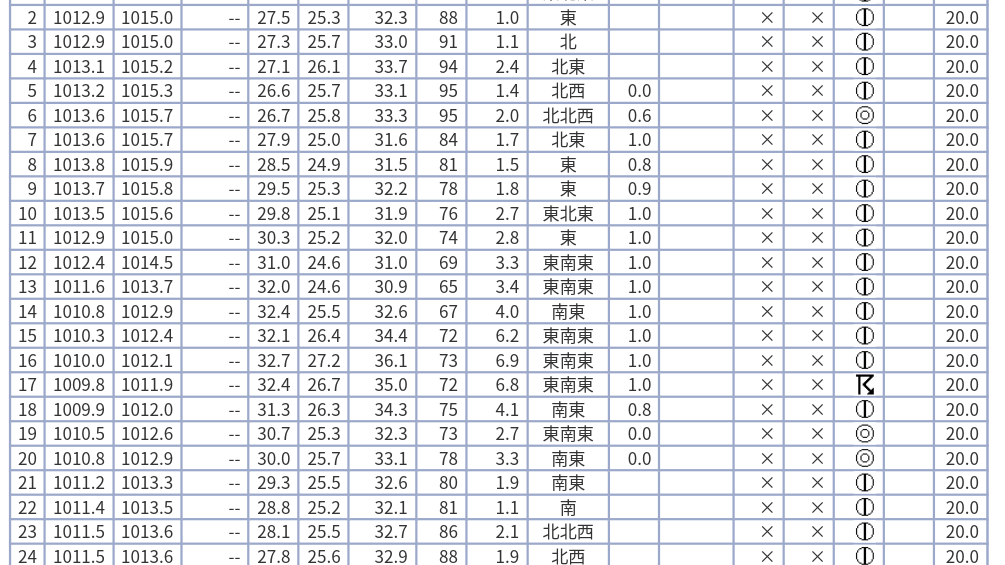

三重県 津

7月23日の1時間ごとの天気

17時を見てください。天気は雷となっています。しかし、その前後では雲量は1ですし、晴れだったと考えられます。

晴天だったのに雷になった、と考えることもできます。

実際、

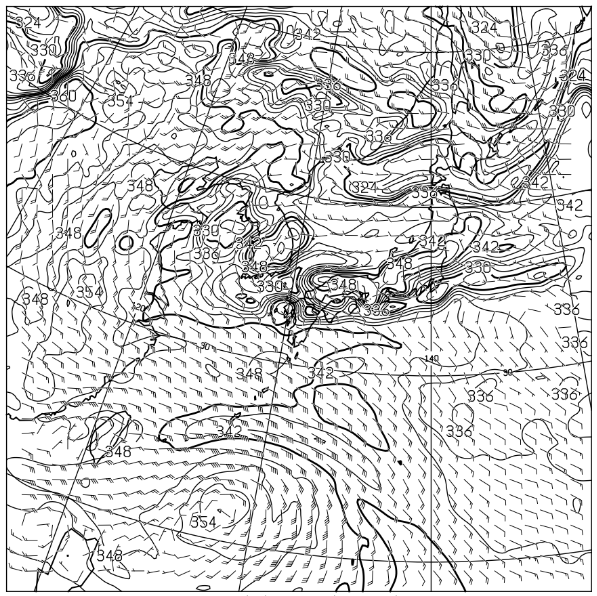

23日21時 700hPa湿数、500hPa気温予想図

(初期時刻22日21時)

と、雲はないように見えます。

ただ、晴れでの雷というのも近くに雷雲があって起こります。別の場所にある雷雲から届いてくるので、晴天からのように感じるだけです。

では、なぜこんな事が起こったのか?

二つ原因が考えられます。

1.規模の問題

天気図は数値予報モデルによりつくられています。数値予報では簡単に言えばあらゆる地点の気象データをもとに計算して未来を予測しています。その中で、計算量の問題もあるので完璧な地形やデータを想定することはできません。

そこで、数値予報では地図を格子ごとにわけています。一つの格子点で一つの気象データを決め、という具合です。

格子点に分けているので、何かしらの現象もある程度のスケール以上でないと天気図に表示されません。具体的には格子点の5~8倍くらいだそうです。パラメタリゼーションという手法によって比較的小さなスケールの現象による影響を"考慮"することはできますが。

というわけで、雷雲のスケールが小さすぎて天気図上に表示されなかったという仮説です。

雷を落とす積乱雲は大きさはだいたい10kmくらいです。数値予報の全球モデルでは格子点のスケールが20kmなので、積乱雲が単体で存在したのなら天気図にあまり影響がないことはありえますね。

スケールが大きい積乱雲は単体の積乱雲が多く集まってできています。

組織化されている、ということです

2.時間の問題

次に、時間スケールの影響についてです。

先程の過去の天気にある通り、津で雷電があったのは1時間のみとなっています。都合の良いことに(?)、積乱雲の時間的な寿命も数十分〜1時間くらいなんです。

そもそも、先ほど見た湿数のある天気図も12時間刻みなので、積乱雲が現れる時間にマッチしなかったのなら現れないのも当然です。そもそも天気図に現れていなかったのなら、積乱雲は単体で存在していたという仮説が有力になりますね。

以上より、天気図に表示されていたとしても表示されていなかったとしても、雷雲は単体で、もしくは小さなスケールで存在したのだと考えることができます。

2.雷の原因について

では、その積乱雲が発生した理由についてです。

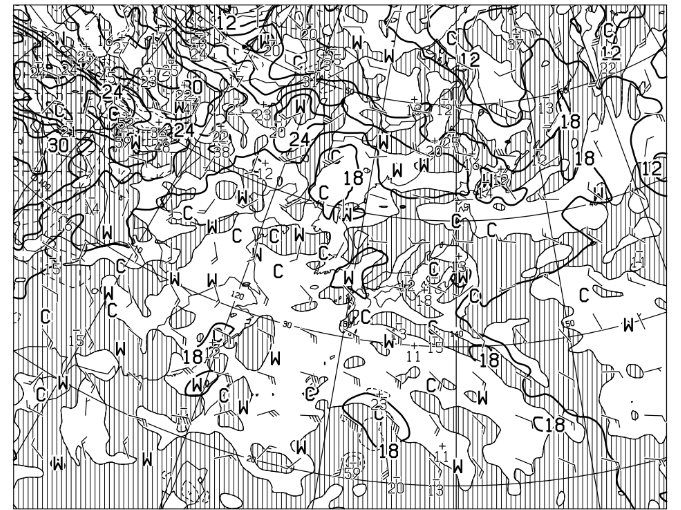

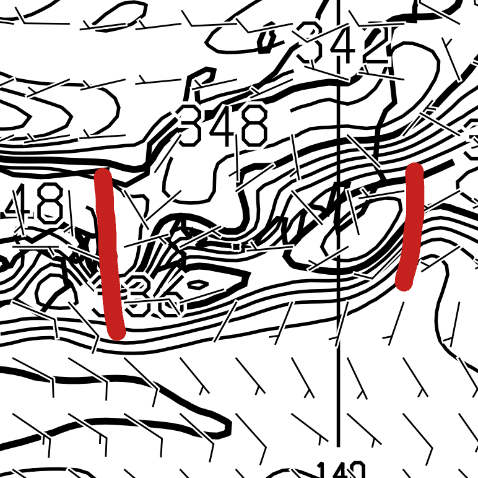

23日21時 日本850hPa相当温位・風予想図

(初期時刻22日21時)

850hPaの相当温位ですが、日本列島の南岸あたりで等値線が集合して乾燥帯が形成されています。集合している部分は前線帯のようになっていて、三重で起こっていた雷はもしかしたら別の場所でも起こったのかもしれません。

また、この前線帯が形成された原因は、南側のものについては太平洋高気圧の影響だと考えられます。この天気図の風向からわかりますが、太平洋高気圧の南縁から高温多湿な空気が運ばれてきて乾燥空気にぶつかったのでしょう。

23日21時 極東850hPa気温・風、700hPa上昇流予想図

(初期時刻22日21時)

網掛け部分が700hPaでの上昇流部分です。先程の850hPa相当温位では乾燥帯の中にいくつか極大域がありますね。その極大域の近く、例えば三重県付近や静岡県付近、千葉県の東側などはこの700hPaの上昇流域に概ね対応しているように見えます。また、静岡県静岡でも23日の15時に雷が発生していました。

なので、下層で周りよりも高温多湿だった場所で対流により上昇気流が起こり、収束し、積乱雲が発生したと考えました。積乱雲が発達していく過程で雷が発生したと。

実際、この赤線の部分がシアーラインになっているようにも思えます。等値線を見てみると明らかに周りより相当温位が高そうでした。

22日21時の地上天気図から想像できますが、23日21時の地上天気図でも気圧傾度は小さかったです。

地上天気図の高気圧だけで安心してはいけないってことですね。

今年の夏の傾向

さて今年も夏本番が近づいてきましたね。

最近僕は外が暑くなりすぎないことを願っているばかりですが...

一ヶ月予報で今年の夏の気温の傾向を予測していきたいと思います!

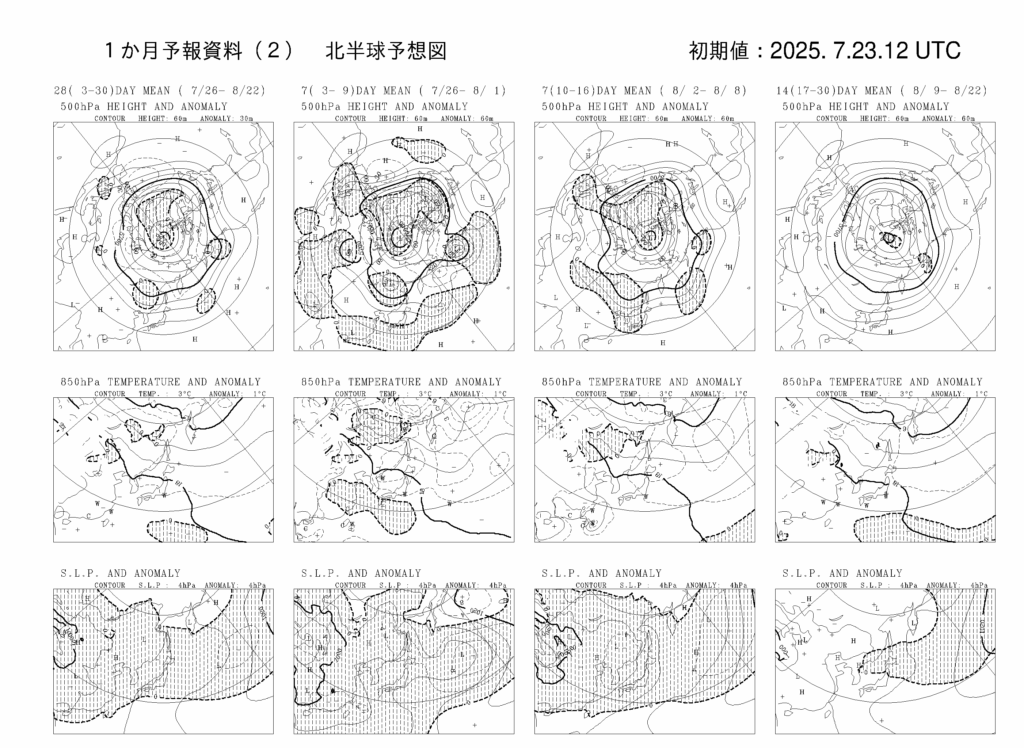

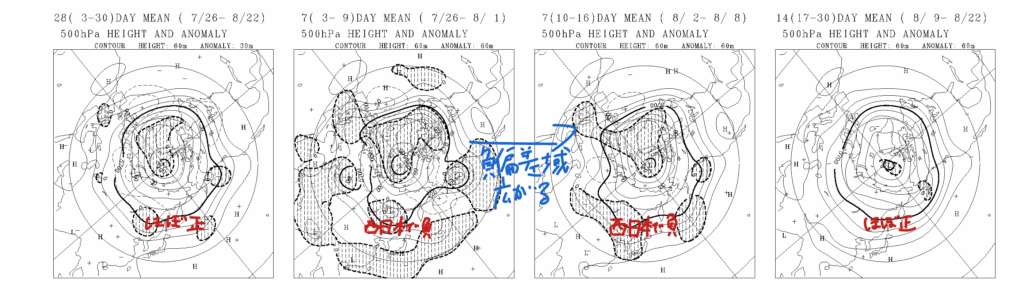

一ヶ月予報 北半球予想図

一番左の3つが約一ヶ月の予報で、それ以外の9つがその中の細かい予報です。一ヶ月予報のような長期予報では一日ごとに気温などの数値を出すというようなことはしておらず、長い期間を通しての傾向を予想しています。

簡単に説明すれば上の行が500hPa高度、真ん中の行が850hPa気温、下の行が地上気圧です。期間内での平均的な数値がそれぞれ表示されていて、それに加えて平年よりもどれだけ低いか、高いかを表す"偏差"も表示されています。偏差は、負偏差、つまり平均より低い領域は網掛けで表されています。

今回はこの中の500hPa高度と地上気圧に着目したいと思います。

1.気温の傾向について

500hPa高度

まず500hPa高度についてです。ちなみに500hPa高度の偏差は地上気温の偏差に関わってきます。500hPa高度が高い(感覚で言えば気圧が高め)と地上での気温も高くなる傾向があります。

さて一番左が約一ヶ月分のものですが、日本列島付近は正偏差になっていて、平年より暑くなるかもなあ...って感じですね。

その右側が7月26日〜8月1日のものです。西日本に網掛け域があって、西日本ではいつもより暑くない傾向があるということです。その右側が2日〜8日のもので、日本列島だけ見れば西日本の負偏差域が広がった感じです。涼しくなるというわけではないですが。

しかし一番右側の9日〜22日のもの(これは2週間)になると一気に正偏差の場所ばかりになります。8月になって夏真っ盛りになると暑くなってきそうですね。

また日本列島の南東側に太平洋高気圧のようなHの記号がありますが、それに伴う等圧線がだんだん北上していっているような気がします。太平洋高気圧が張り出してくるということでしょうか。地上気圧でも確認したいです。

2.太平洋高気圧の張り出しについて

地上気圧

まずいちばん左で、気圧の偏差は概ね負偏差のようです。そこから2週間にわたって(真ん中の2つ)負偏差が続いていて、その後の2週間で日本列島の南半分よりもちょっと広いくらいの範囲で正偏差になっています。なので傾向として、前半2週間は張り出しは弱いものの後半2週間で張り出しが強くなると考えられます。

一ヶ月のうち、前半は平年よりは暑くなく後半暑くなるという可能性が高そうですね。

まとめ

今回はこのような考察になりました。

・23日、例えば三重県で雷が発生していたが、下層で周りよりも高温多湿だった場所で対流により上昇気流が起こり、収束が起こったのが原因と考えられる。

・今年の夏は平年より太平洋高気圧が張り出さず暑くない状態が少し続くが、それ以降は太平洋高気圧も張り出し平年より暑い状態が続きそう。

2回目ですが、高気圧が日本を覆うから天気は大丈夫という思い込みはしてはいけないみたいですね。気をつけたいところです。

今年の夏、言うほど暑くならないと良いなあ...