もうすぐ夏休みが終わる...

皆さんは夏の思い出、なにかありますか?

僕は去年よりも友達と遊びに行くことが多かったと思います。

来年受験なので......

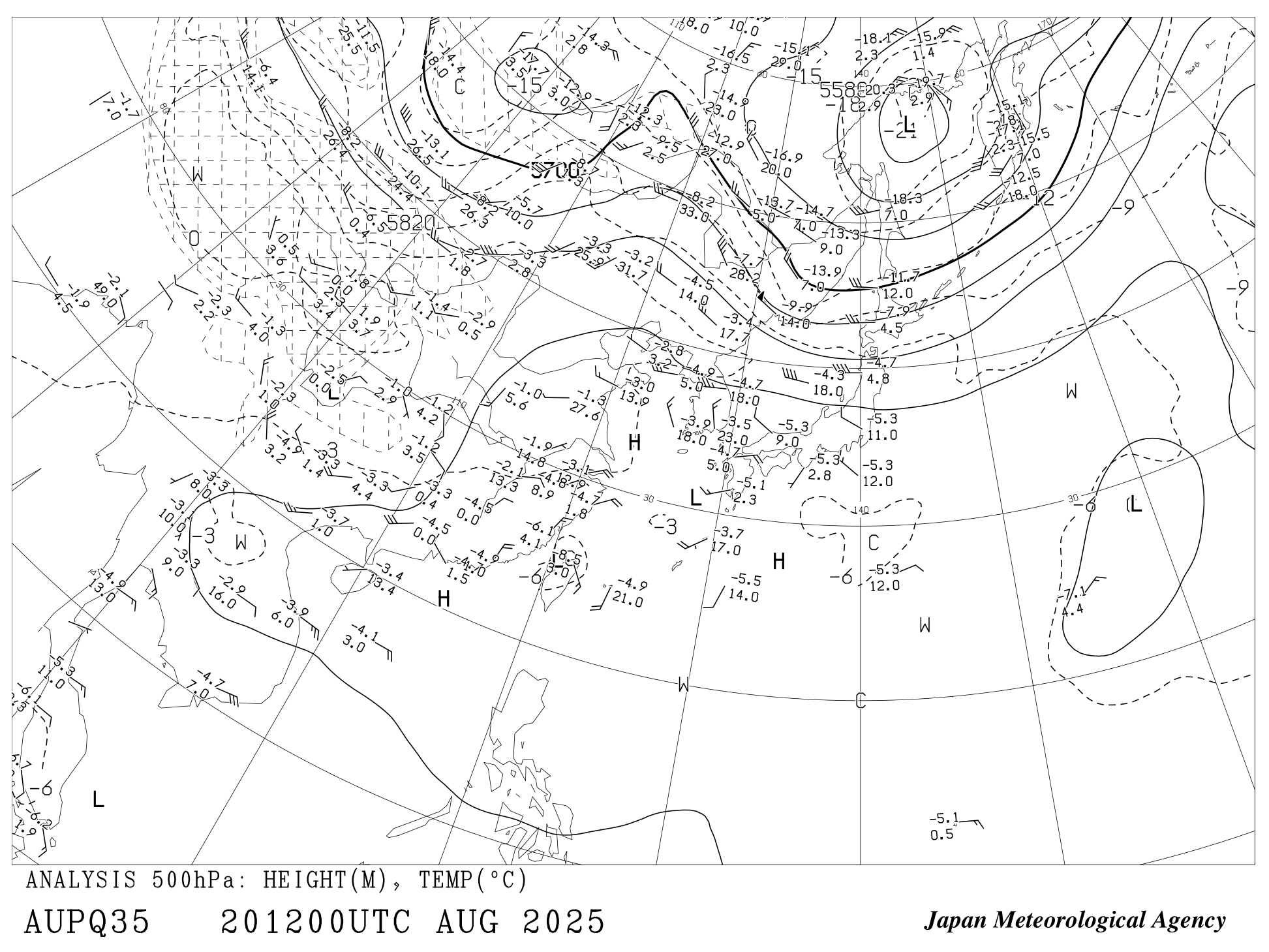

さて、今回は8月20日〜22日の天気図を考察します。

※ド素人なので間違いを含む可能性がありますがご了承ください

また、このページで出てくる気象用語の解説は基本的にしていません

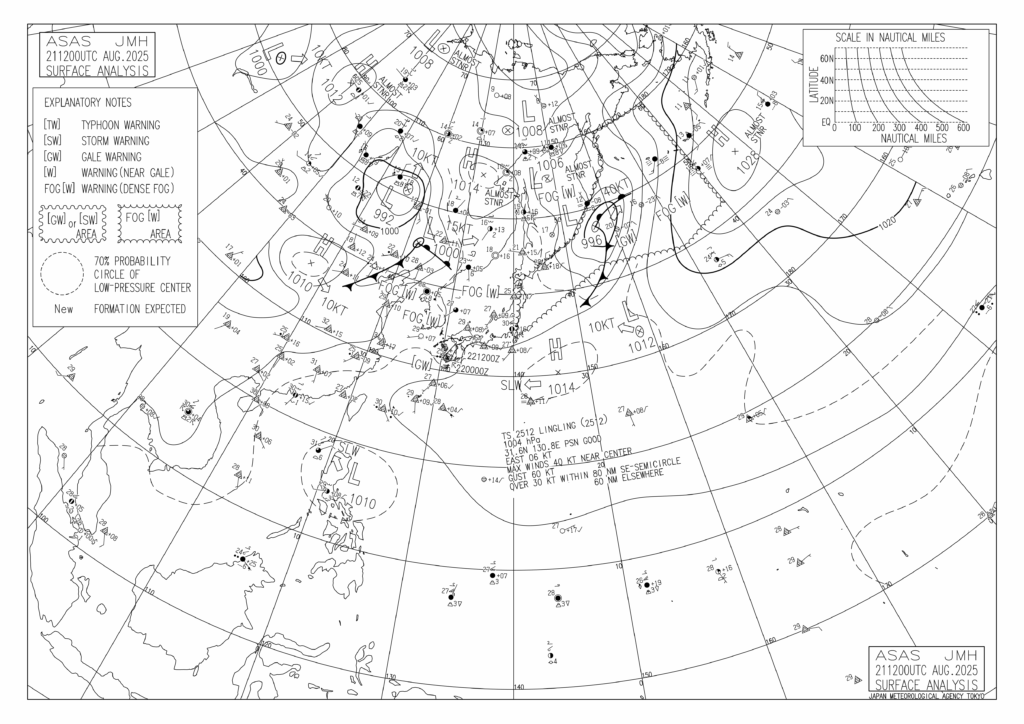

地上天気図(実況)

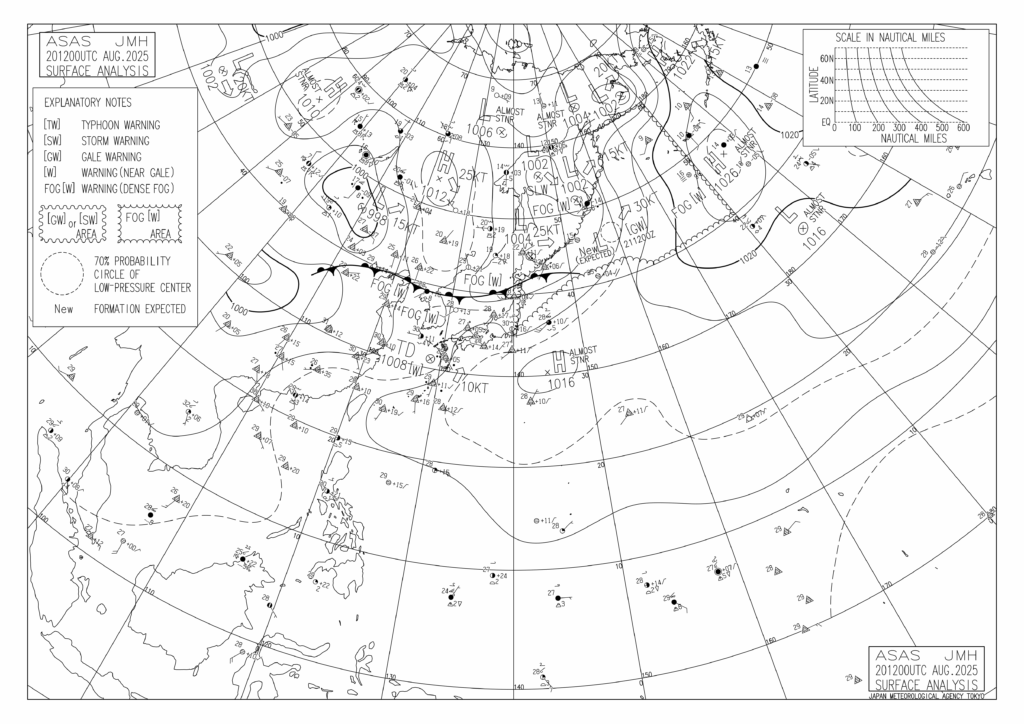

20日21時 地上天気図

大陸から太平洋にかけて、緯度40度くらいのところに停滞前線があります。

太平洋高気圧の張り出しが強く、太平洋高気圧の西の方でTDと書かれた1008hPaの熱帯低気圧が10ノットで北北東進しています。その付近で海上風警報が発表されています。

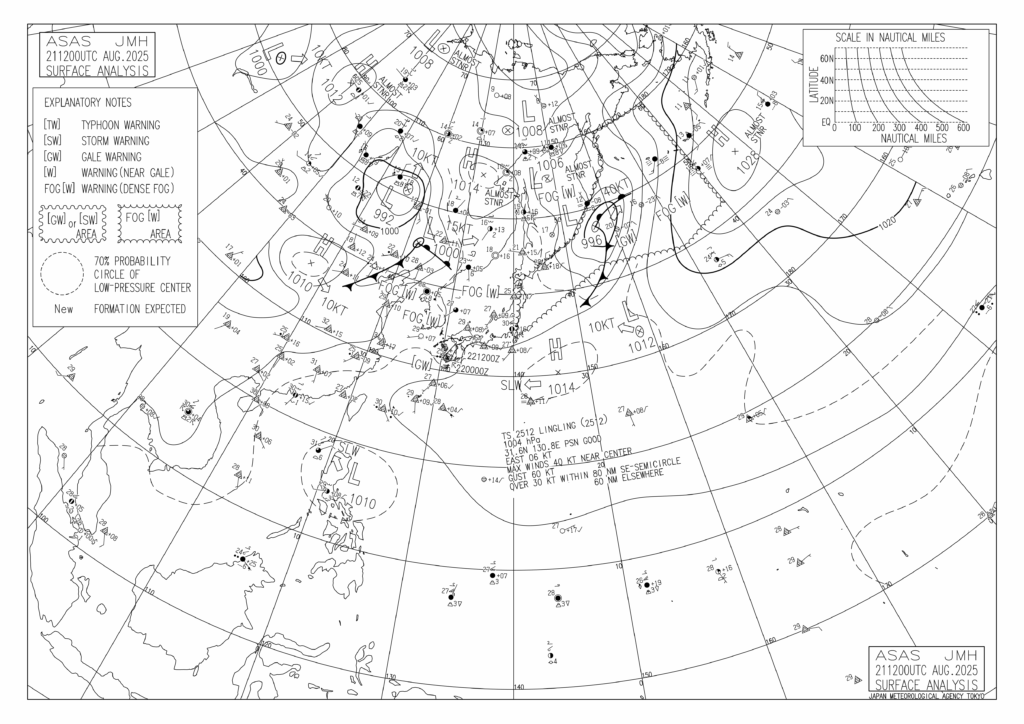

21日21時 地上天気図

20日に北緯40度あたりにあった停滞前線が2つの低気圧によって分離されました。

それぞれの低気圧の進行速度がこれまでずっと続いていたと仮定して計算してみると、西の低気圧は6度、東の低気圧は16度進んだということになります。それを使って大まかに逆算すると20日、西の低気圧は北緯46度東経110度、東の高気圧は北緯45度東経143度にもともとあった低気圧だと考えられます。

また20日は九州の西にあったTDの熱帯低気圧が鹿児島あたりにきて、下の説明文を見ればわかりますがTS、台風になりました。TSは台風の3階級あるうちの一番弱いやつです。

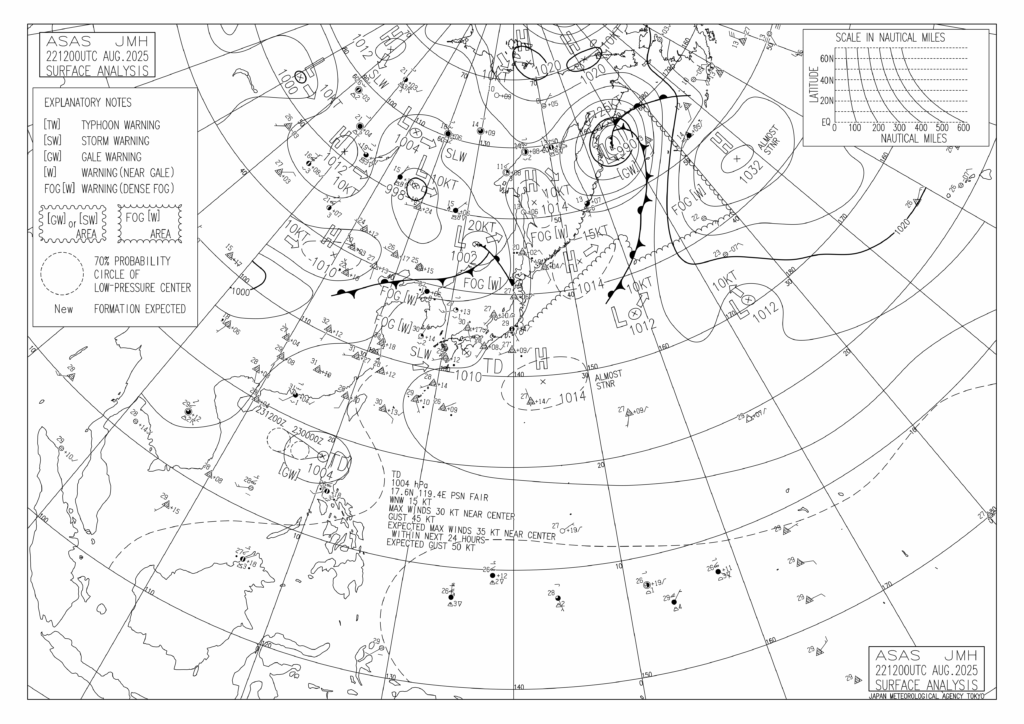

22日21時 地上天気図

21日に前線を伴った2つの温帯低気圧はどちらも前線が漢字の『入』のような形になって、閉塞期に入りました。西の低気圧は1000hPaから1002hPaと勢力を弱め、東の低気圧は996hPaから990hPaと勢力を強めています。東の低気圧の方は周辺の水平気圧傾度も大きくなりました。

また、鹿児島あたりにあった台風は再びTDとなり、四国の南でゆっくり東北東進しています。

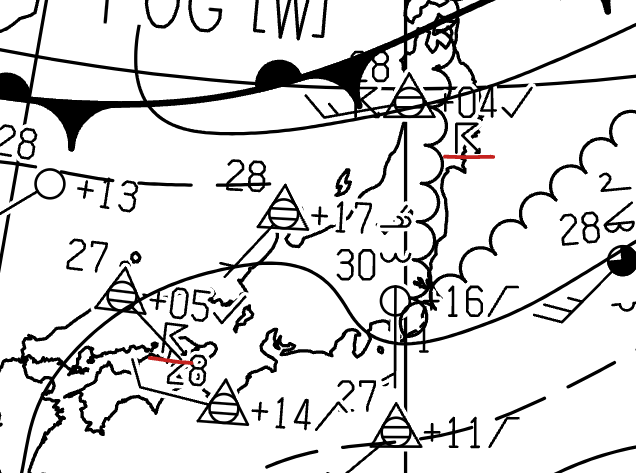

20日の雷

8月20日に、日本では二箇所で雷電がありました。

8月20日21時 地上天気図

秋田県と島根県です。どちらも過去天気(その時の時刻から遡って6時間以内の天気)ですが、それぞれの雷電の原因を探っていこうと思います。

1.秋田県の雷

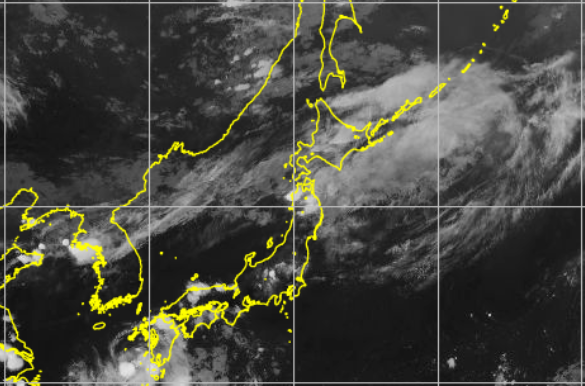

気象衛星画像を見て考えます。遡って6時間以内、ということなので、とりあえず21時から3時間前の18時のものを見ます。

8月20日18時 赤外画像

18時となると可視画像ではここらへんは真っ暗になってしまっているので可視画像は使わずに進めます。

秋田の少し北の青森あたりに積乱雲のような、雲頂高度が高い雲があります。しかし、雷が発生した位置ではないように思えます。

8月20日18時 地上天気図

いつも見ている種類の地上天気図はこの時間だとなかったのでこれになっています。

20日21時にあった停滞前線はもともとこの低気圧に伴ったものだったんですね

北海道あたりにある低気圧がこの後この前線を伴うことになります

雷の原因はこの前線でしょうか?

そもそも、この前線はどのようなものだったのか知りたいです。3時間後の21時の700hPa鉛直流を見てみます。

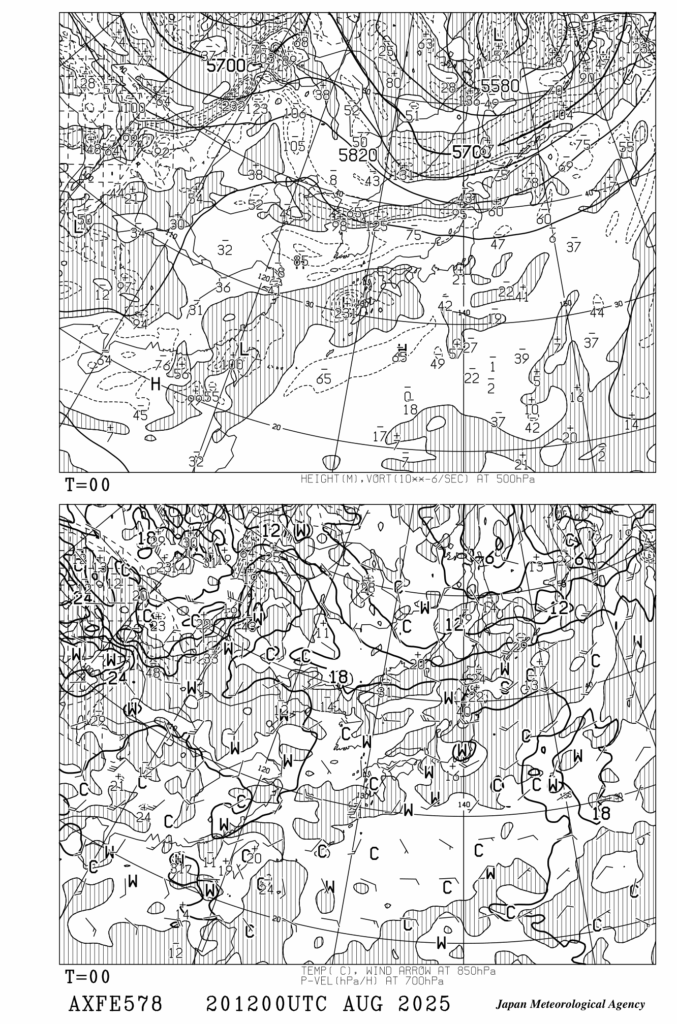

8月20日21時

極東850hPa気温・風、700hPa上昇流/500hPa高度・渦度天気図

上に500hPa渦度の情報があります。津軽海峡あたりを通っている帯状の正渦度域は前線に対応するものと考えられます。

そんな中、青森県のすぐ西の海上に+92×10^-6/sの正渦度の極大値があります。このような極値は他にもあるので、前線上でいくつかの低気圧正循環が発生していたということですね。

そして、下に700hPa鉛直流の情報がありますが、秋田の海岸あたりに-40hPa/hの上昇流があります。これは正渦度に対応すると考えられます。

時間は違いますが、この前線は地上では18時〜21時、津軽海峡あたりを中心に反時計回りに回転していました。なので21時にかけて前線は秋田県に近づいてきたわけです。前線上で発生した積乱雲が前線の回転によって秋田に近づいてきた。これが雷発生の原因になったと考えられます。

ちなみに前線上で小さな低気圧が発生するのは梅雨前線の特徴です。

背は低く地上低気圧でも明瞭に現れないものらしいのでこのケースと似ていますね。

2.島根県の雷

8月20日18時 赤外画像

島根でも過去天気が雷電となっていましたが、島根あたりに団塊状の雲がありますね。対流雲っぽいです。

雷電ですし積乱雲と考えられますね。

この積乱雲が発生した原因を2つ考えました。それぞれの真偽を確かめていきたいと思います。

1.地形の影響

中国地方には中国山地があります。山口県の真ん中あたりから東の方に、中国地方を横切るように位置しています。

そんな中国山地に風がぶつかって強制的に上昇したことで雲が発生したんじゃないかという可能性です。

先程も示しましたが、その時の地上天気図はこれです。

8月20日18時 地上天気図

中国山地あたりの風向はこのように考えられます。

地上では摩擦力によって若干等圧線を横切るように風が吹くので西南西くらいと考えられます。

この風向だと先程のような雲は発生しづらいかのように思えます。

というわけで、とりあえずこの可能性は却下します。

2.気団性雷雨

太平洋高気圧の影響で晴れた日に気団性雷雨が発生することがあります。

気団性雷雨は一言で言えば発達過程の違う積乱雲の集まりです。しっかり組織として成り立っているわけではなく雑に集まっているだけです。

太平洋高気圧に覆われているのは事実なので、条件は一つクリアしていますね。

気団性雷雨は他にも風の鉛直シアーが小さいという特徴があります。ようするに、風向や風速が上空にいってもそこまで変わらないということです。

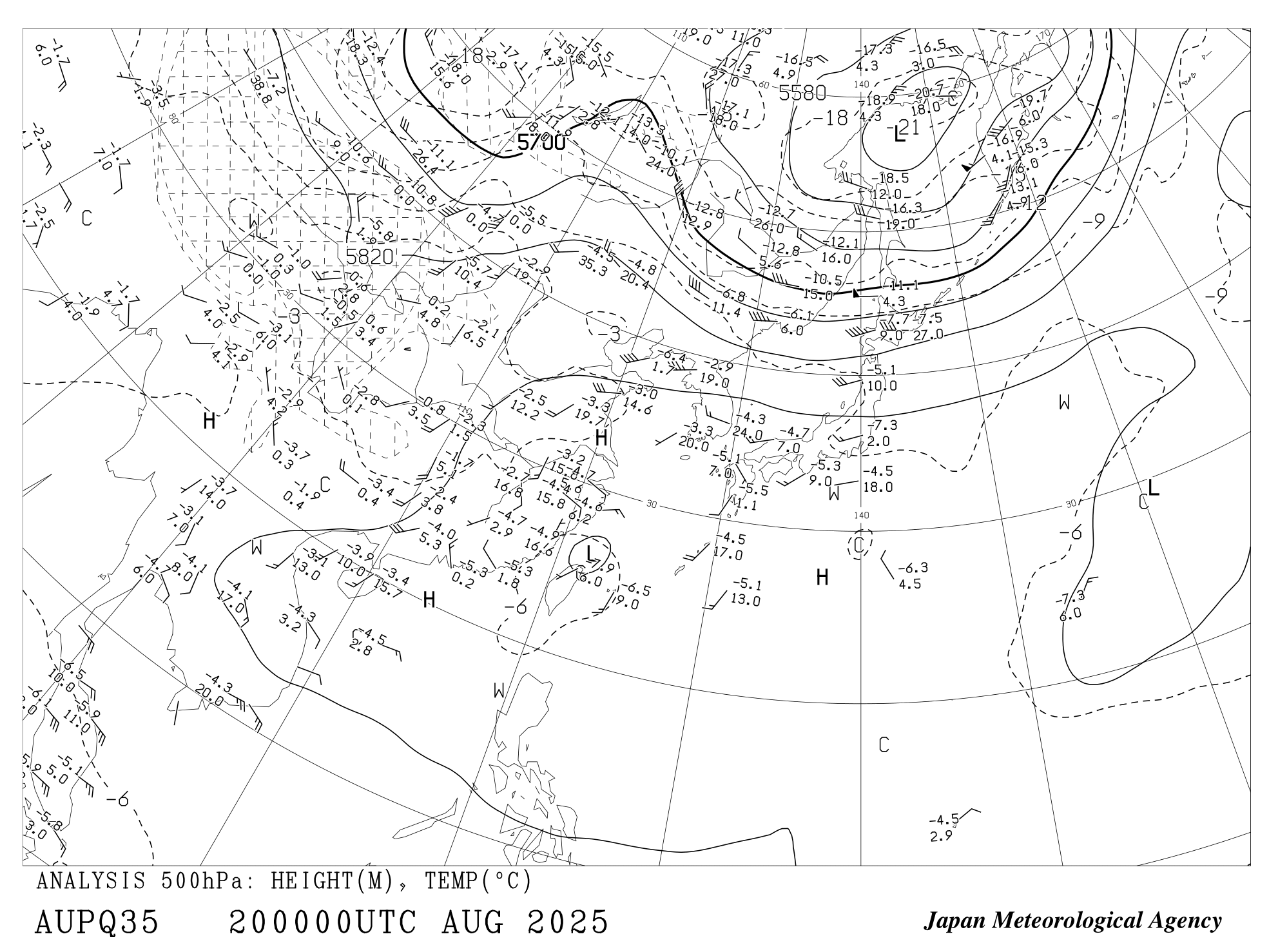

この風の鉛直シアーを確かめるために500hPaの風を知りたいですが、9時と21時のものしかないのでその2つから考えます。

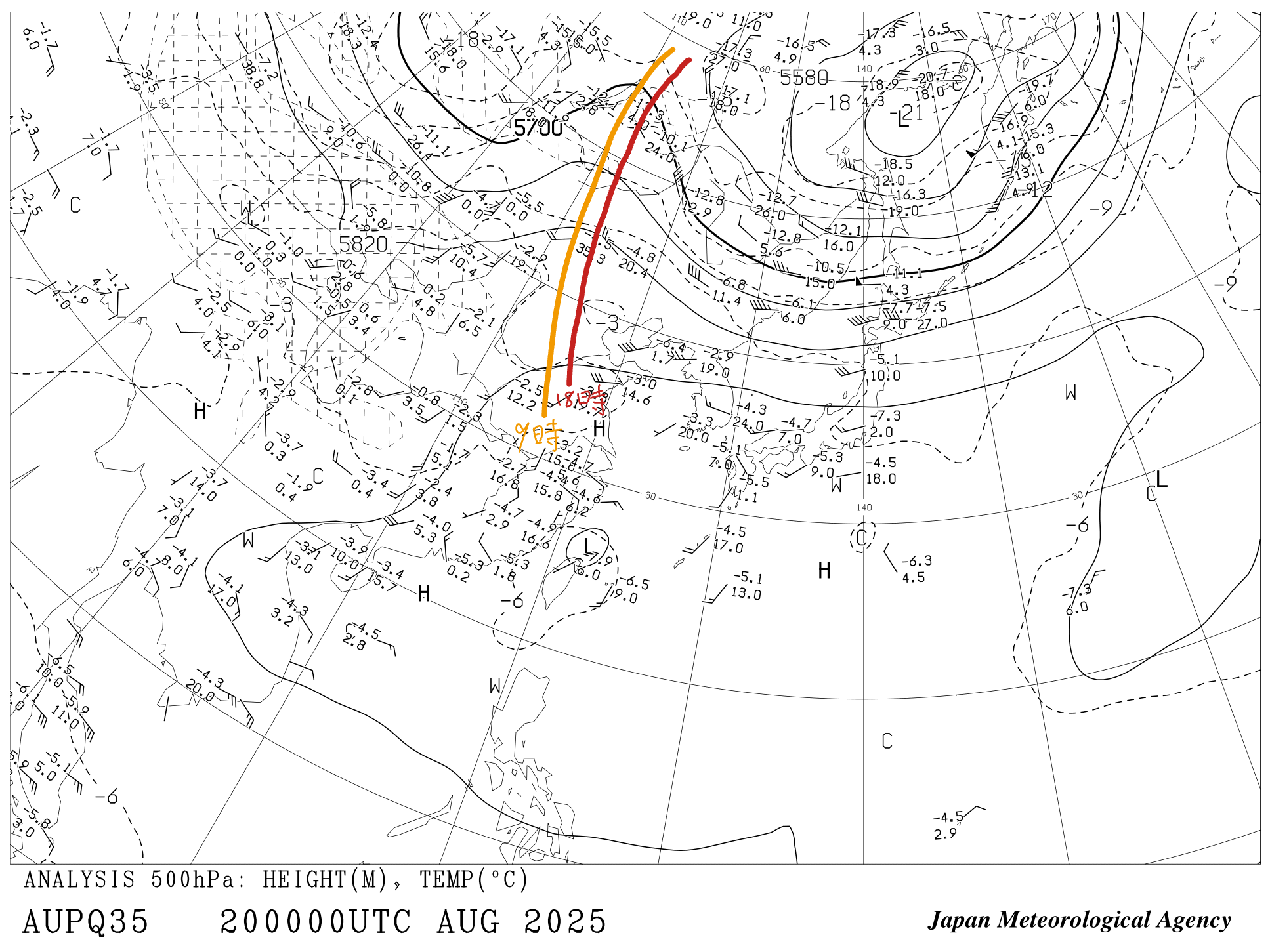

20日9・21時

アジア500hPa高度・気温・風・等風速線天気図

島根の周辺は高度の水平傾度が小さいようです。

9時と21時で何が変化したかといえば、大陸の方にあるリッジが近づいてきましたよね。東進しています。

その影響で島根あたりはだんだん風向が時計回りに変化していますね。

ざっくりリッジは12時間で5度くらい移動しているので、速度は5÷12≒0.4で約0.4度/hですね。

ということは9時から9時間経過した18時には既に3.6度動いていることになります。そう仮定して作図するとこうなりますね。

正直、そこまで動いていないように見えます。リッジが来れば大きく風向は変わるものの、っていう感じですね。

なので、9時の西南西からあまり変わっていないと考えました。地上でも西南西でしたし(風速もそこまで強くなさそうですし)風の鉛直シアーは小さいと考えました。

というわけで気団性雷雨の特徴をクリアしています。

以上より、島根県の雷は気団性雷雨によるものだと考えました。

台風リンリン

最初にも触れましたが、この3日間の間に台風が発生していました。

21日21時 地上天気図

名前はLINGLING(リンリン)というそうです。

22日に台風でなくなったこの熱帯低気圧ですが、もう衰弱してしまったのでしょうか?まず気象衛星画像で見てみたいと思います。

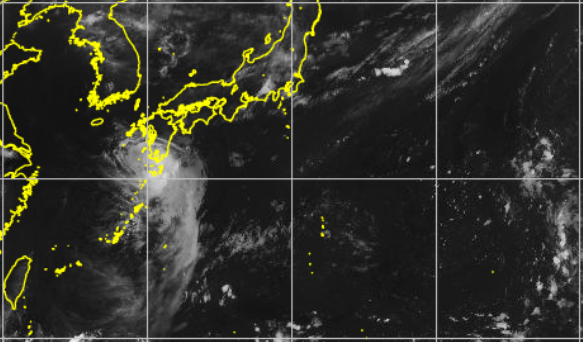

1.気象衛星画像

まず、台風になっていた頃の気象衛星画像です。

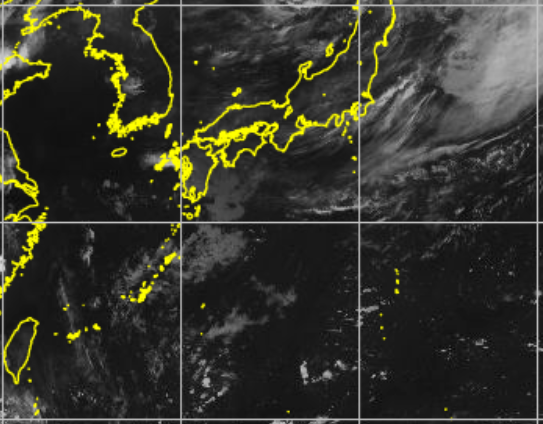

21日21時

九州の南側に雲がありますね。台風がありますね。しかし、眼が不明瞭です。

地上天気図の説明文からわかりますが、このときの台風の中心付近の最大風速は40ノット(20m/sくらい)で、台風の基準の17.2m/sとそこまで変わらないです。最大風速がそれなりに大きくないと眼はできないので、この台風はそんなに発達していないみたいですね。形も左右対称でないです。

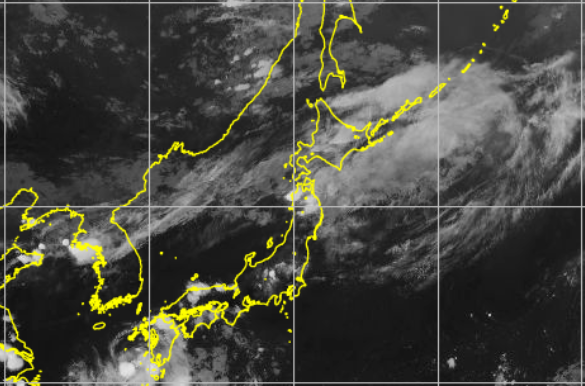

次に22日の衰弱した熱帯低気圧です。

22日21時

この頃には熱帯低気圧は四国の南にあるはずですが......低層雲しかないですね。

もう衰弱してしまったように思えます。

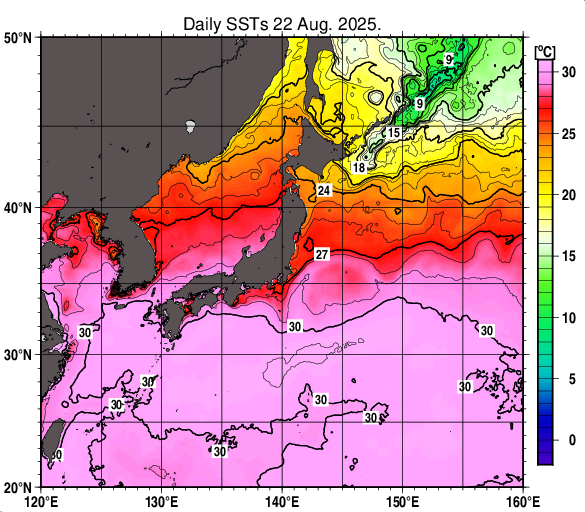

2.海面水温

台風が上陸すると、地面の摩擦によって台風が衰弱することがあります。しかし、22日は海上にありましたし、21日も陸の一部分にしか入っていないような気がしたのでこれだけが衰弱の原因ではないと考えました。

そこで注目したのが海面水温です。熱帯低気圧のエネルギー源は潜熱なので、熱がないと発達しません。要するに、海面水温がある程度高くなければ行けないということです。

22日 海面水温

22日には四国の南海上を通っていた熱帯低気圧ですが、22日は四国の南海は29~30℃だったみたいです。

一般に、熱帯低気圧が発達するには27℃くらいの海面水温がなければいけません。なのでその基準は超えています。

しかし、地上天気図を見る限り22日21時には熱帯低気圧は『ゆっくり』(SLW)移動していました。なので湧昇の影響(熱帯低気圧の風で海の底の水が上がってきて海面水温が下がること)で海面水温が下がっていった可能性も考えられます。事実として21日には強風を伴っていたので。また、それがなくても北上することによって衰弱すると考えられますね。

3.実際どうなったのか

実際地上天気図で見てみたところ、23日の18時以降熱帯低気圧の表示はなくなっていました。それまでも台風に戻ることはなかったです。

その23日18時には伊豆半島の南に熱帯低気圧はありました。あまり北上はしておらずそこで海面水温が低かったとは考えにくいので、湧昇が原因だという結論にしたいと思います。

まとめ

今回は以下のような考察になりました。

○秋田と島根の雷について

・秋田⋯津軽海峡を通る停滞前線が反時計回りで回転することで前線によって発生した積乱雲が近づいてきた。秋田県付近には小低気圧のようなものが発生していた。

・島根⋯太平洋高気圧に覆われていて風の鉛直シアーが小さかったため気団性雷雨の影響。

○台風リンリンの盛衰について

・22日時点で気象衛星画像では台風に伴う雲の形は崩れていて、一番発達していた21日でも眼が不明瞭だった。21日のピークから衰弱して23日に消滅していた。

・衰弱の原因は熱帯低気圧の影響での湧昇による海面水温の低下によるエネルギー不足だと考えられる。

ただ眼が不明瞭って言っても台風は台風なので油断してはいけませんね。

また、来月は学業の関係で天気図考察はお休みします。よろしくお願いします。

天気図考察を開始してから一年が経過しました。一年前の8月も台風のことを取り上げていたので良かったら読んでみてください。

ではまた2ヶ月後!一刻も早く暑さが和らぎますように......